开放合作研究团队第30期Seminar学习讨论会

2022年3月30日晚18:30-21:30,中山大学区域开放与合作研究院学习讨论会以线上和线下相结合的方式成功举行。本次学习讨论会由吴英明分享文献《Trade, Migration, and Productivity: A Quantitative Analysis of China》。参加学习讨论会人员包括毛艳华教授、李兵副教授、副研究员、博士后以及博士生和硕士生等,另有澳门科技大学、澳门城市大学博士生通过线上形式参与了本次学习讨论会。

Trade, Migration, and Productivity: A Quantitative Analysis of China

Trevor Tombe,Xiaodong Zhu

一、引言

自从2001年中国加入WTO后,中国的经济增长非常迅猛,许多人将其归因于中国的对外贸易自由化,同时农村向城市的劳动力转移使得其有大量的廉价劳动力来支撑出口扩张。尽管中国迅速崛起为世界经济中的一个重要角色,但其内部经济一体化的增长却没有受到太多的关注。实际上,中国各省之间的贸易增长超过了中国与世界其他地区之间的贸易增长,中国国内跨地区的工人流动则代表了人类历史上最大规模的迁徙。政策变化可能是一个导致这一大规模流动的主要原因。2000年初期,中国的政策导致了巨大的迁徙成本。此后,中国政府进行了政策改革和基础设施投资,降低了移民和贸易成本。那么,出口扩张和农村向城市的移民对中国的经济具体有怎样的影响呢?这篇文章提供了一个定量模型去回答了这一问题。

二、政策背景

1、迁徙政策

1958 年,中国政府使用户籍制度(户口)控制人口流动。个人需要当地政府的批准。改变户口的类别(农业的非农业的)极难获得批准。实际上,1978年以前中国政府禁止人们在户口所在地或户口外工作。这一禁令在 1980 年代有所放松,但在 2003 年之前,没有当地户口的工人仍然必须申请临时居留许可,否则将面临被逮捕和驱逐出境的风险。2003年后,随着制造业、建筑业、劳动密集型服务业对农民工需求的增加,许多省份取消了农民工暂住证的要求。

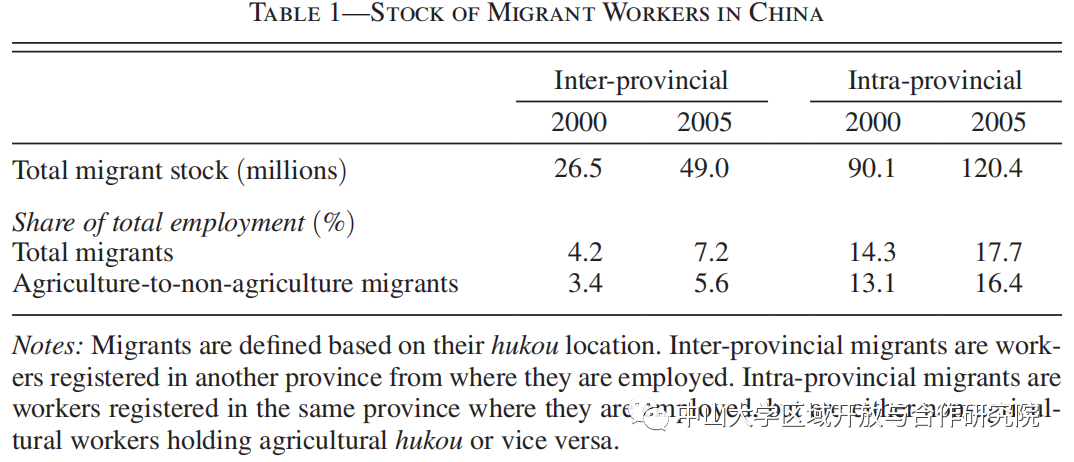

作者使用 2000 年人口普查的 1% 样本和 2005 年 1% 小型人口普查的 20% 样本作为迁移的数据源。表1显示了2000年和2005年跨省和省内流动工人的总数及其在总就业中所占的份额。

2、贸易政策

自 2000 年以来,来自地方市场保护的贸易壁垒大幅下降。部分减少是由于经过深思熟虑的政策改革。更重要的是,由于各种国企改革,国有部门的规模缩小了,地方政府也因此而缩小。参与当地市场保护的动机较少。

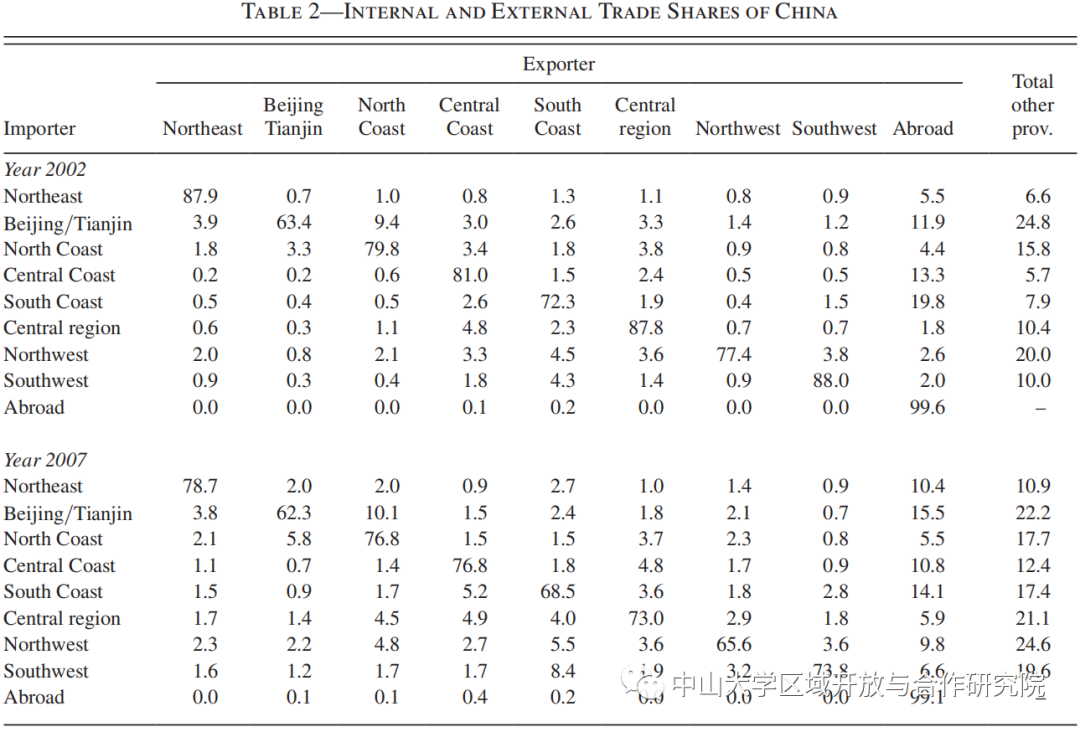

表2是中国八个地区双边贸易特征和与世界其他国家贸易的比例。从表中我们可以看出,华南地区从其他国家的进口额要比从中国其他地区的进口额高2.5倍,沿海地区要比内陆地区有更高的对外贸易比率。

三、定量模型

1、工人的效用

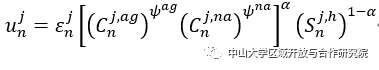

最大化柯布-道格拉斯效用:

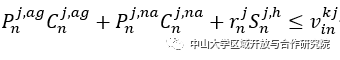

且需要满足:

其中:

C代表农产品ag与非农产品na在价格指数P下的消费;

S代表在价格指数r下的住房支出;

![]() 代表偏好的权重,其满足

代表偏好的权重,其满足![]() 与

与![]()

代表平均收入;

代表平均收入;

代表地区b与部门j中的总人口。

代表地区b与部门j中的总人口。

计算得地区n中对商品j的需求量为![]() ,同理对房子的需求为

,同理对房子的需求为![]() 。

。

2、公司的生产成本

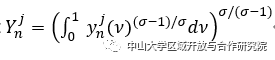

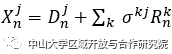

完全竞争的公司以CES生产函数生产商品j:

计算得:

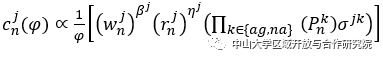

其中![]() 是生产率,c是其边际成本,w是工资,r是土地的租金,

是生产率,c是其边际成本,w是工资,r是土地的租金,![]() 是来自部门k的中间品份额。

是来自部门k的中间品份额。

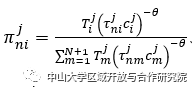

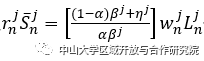

3、将运输成本加入模型中

由于运输成本的存在,为了使得有1个单位的商品送达地区i,地区n必须送出![]() 个单位的商品,使得价格

个单位的商品,使得价格![]() ,遵循Eation和Kortum(2002)的做法,作者假设满足Frechet分布,其CDF函数满足

,遵循Eation和Kortum(2002)的做法,作者假设满足Frechet分布,其CDF函数满足![]() 。

。

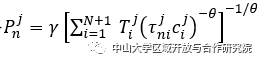

计算得:

和商品价格:

其中![]() 是常数,

是常数,![]() 是生产率的参数。

是生产率的参数。

令![]() 代表地区n中商品j的总支出,得到总收入:

代表地区n中商品j的总支出,得到总收入:

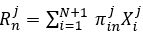

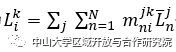

同时结合生产商对中间品的需求,得到:

4、工人收入

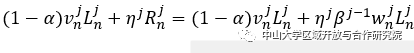

模型进一步量化了农村集体所有制的影响,其基于土地是不可交易的,而迁徙的工人将丧失土地给他带来的收益,这也是模型的关键假设之一。由之前的柯布效用及CES生产函数的假设,得到在固定要素上的支出为:

由于S是固定不变的,固定要素的市场出清条件为:

最终我们得到区域n中部门j的固定要素总收入:

同时,退税率的存在增加了工人的迁徙成本,其可以看作摩擦率:

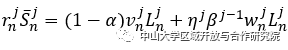

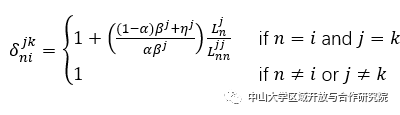

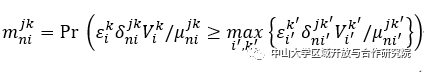

5、迁徙决定

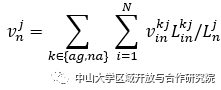

基于前面假设,计算得工人从地区n部门j迁徙到地区i部门k的比率为:

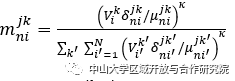

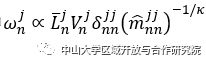

给定各部门与地区的实际收入![]() ,计算得迁徙比率:

,计算得迁徙比率:

(记为方程10)

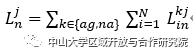

其中地区i部门k的总就业为:

6、模型求解结果

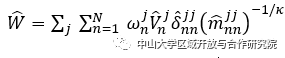

福利变化率:

其中:

是地区n部门j对福利水平的初始贡献值;

实际GDP变化率为:

其中![]() 是地区n行业j对实际GDP的初试贡献值。

是地区n行业j对实际GDP的初试贡献值。

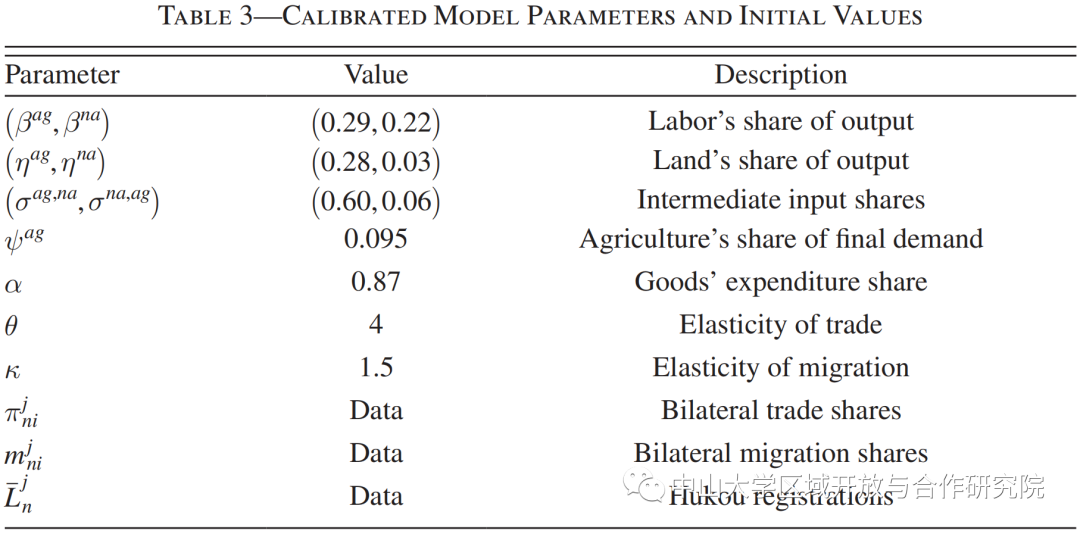

7、参数校准

中间投入份额 𝜎 𝑗𝑘 与投入产出数据匹配,而劳动力和土地份额 𝛽 𝑗 和 𝜂 𝑗 也包含 Adamopoulos (2017)等人的估计;农业在最终需求中的份额 𝜓 𝑎𝑗 = 0.095 也来自投入产出数据,这意味着 𝜓 𝑛𝑎 = 0.905。;对于 α,作者使用了最新的《中国统计年鉴》中的消费者支出数据。城市家庭住房支出的比例为 11%,农村家庭为 15%。然后设置 α = 0.87,意味着住房支出占支出的 13%;在中国 2000 年人口普查中可以观察到按省和行业划分的登记人口总数 (𝐿 𝑛 𝑗 ) 和初始迁移份额 𝑚 𝑛𝑖 𝑗𝑘;贸易的成本弹性θ控制了控制企业间的生产率分布,并确定贸易流量对贸易成本的敏感性,作者设置θ = 4并在附录中探索替代值。

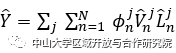

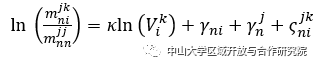

基于方程10变形得:

其中:

是初始的省份-部门固定效应。

四、计量结果

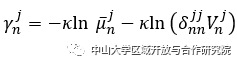

1、移民成本的变化

研究发现,2000年到2005年之间移民的成本有了显著的下降,省内和省间从农村到城市的移民成本分别下降了17%和39%,省间总迁徙成本也下降了39%。这得益于2003年颁布的《行政许可法》简化了居民许可证的办理流程,以及中国政府投入了大量的资金修建铁路及高速公路等基础设施。

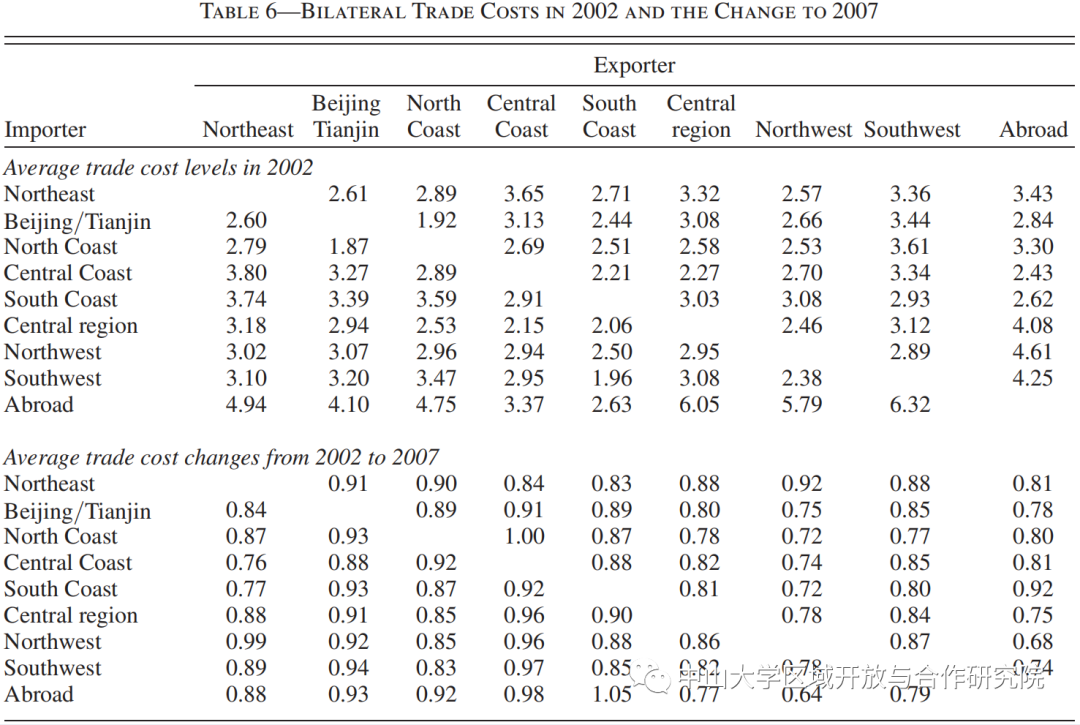

2、贸易成本的变化

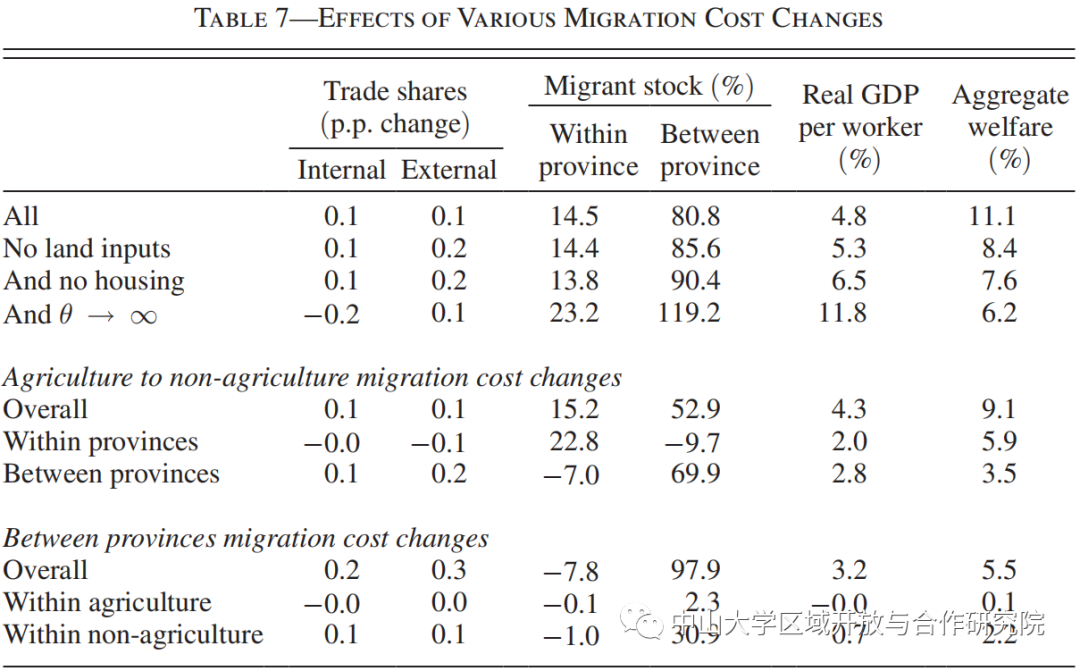

3、移民成本改变的收益

回归发现,迁徙成本下降导致实际GDP增长了4.8%,总福利增长了11.1%。作者认为主要有三方面经济影响。一是迁徙人群的存量与福利同事上升,二是劳动力更多流入了高收入地区,例如北上广深和沿海地区,导致这些地区实际收入水平被拉低,从而使得地区收入差距减小;三是导致了劳动生产率的上升。

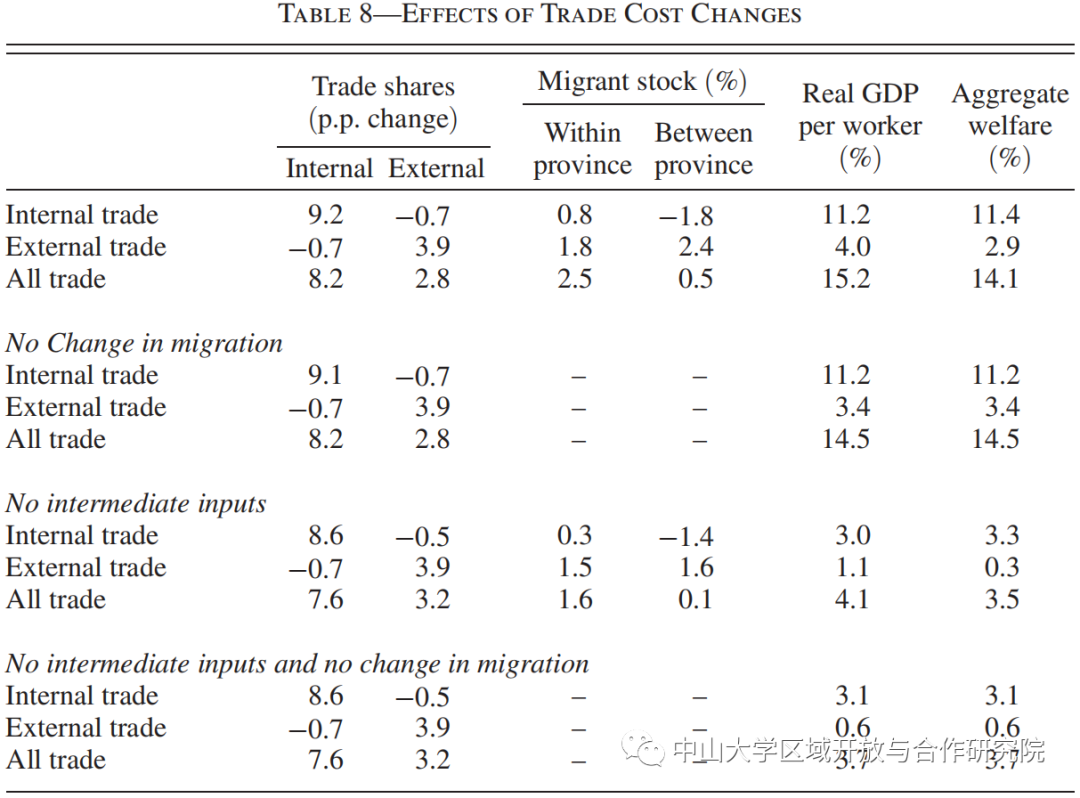

4、贸易成本改变的收益

随着国内贸易成本的降低,实际GDP增长了11.2%,总福利增长了11.4%。而对外贸易成本的降低只带来了4.0%的实际GDP增加,2.9%的福利增加。总的贸易成本降低使得实际GDP上升了15.2%,福利增加了14.1%。

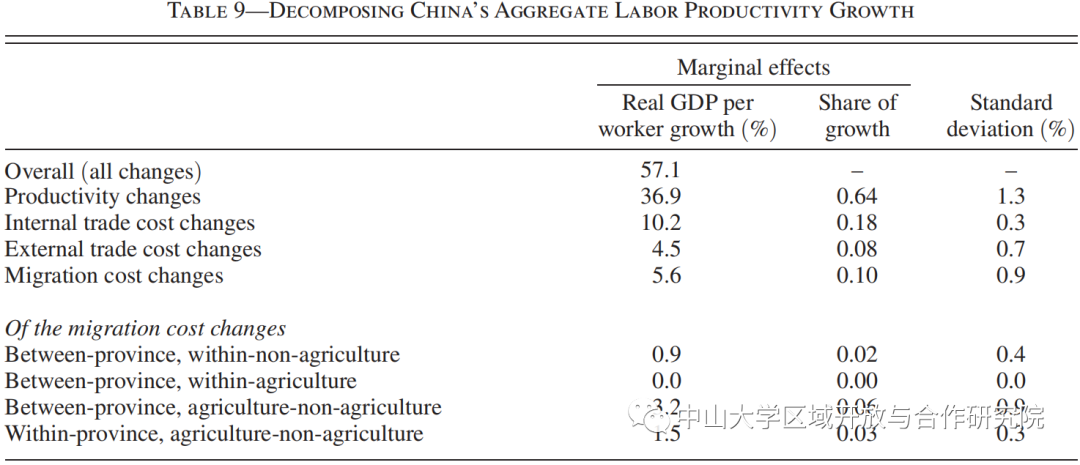

5、中国经济增长的分解

2002和2007之间,中国的实际国内生产总值增长达到57.4%。国内贸易成本和移民成本的变化,分别贡献占了总增长的17.78%和9.8%。与之形成鲜明对比的是,国际贸易成本的降低仅占整体经济增长的7.8%。

6、反事实分析

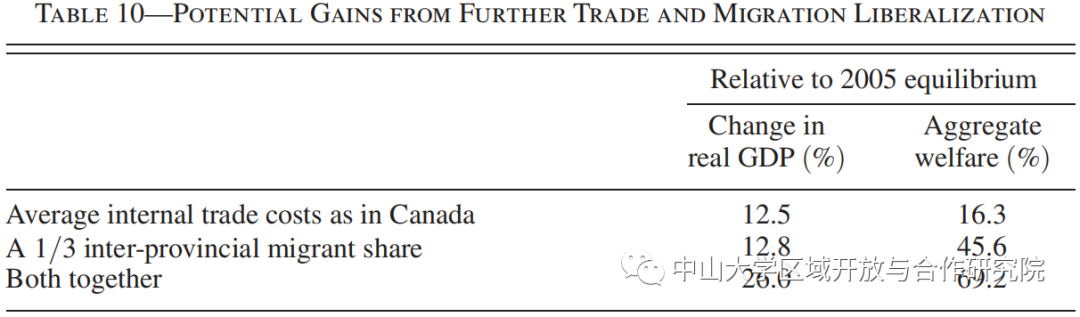

虽然中国的贸易成本和移民成本有了很大的减少,但是与一些发达国家相比还是有很大的进步空间。作者选择加拿大作为一个地理位置较大的发达经济体来对比贸易成本和选择美国来对比移民的规模。如果贸易成本和加拿大一样的话,中国2007年的实际GDP会提高12.5%,如果移民的规模和美国一样的话,实际GDP会提高12.8%,如果两个方面均改变的话2007年的实际GDP会提高26%。

7、总结

作者建立了一个具有部分因素流动性的内部和外部贸易的一般均衡模型,应用中国的数据定量分析了贸易和移民成本的变化,以及这些变化带来的收入和福利上的变化。中国国内政策所带来的贸易成本的降低和移民成本的降低所带来的收益要远远高于国际贸易成本的降低。

五、讨论

文章分享结束后,研究院成员展开了有关讨论。毛老师和李兵老师均对这篇文章进行了充分的赞扬,这篇文章完成历时久,有很多值得学习的地方。老师们建议学生要彻底弄懂文章的结构、思路和方法等,这样才能将一些方法使用在自己文章上,提高自己的学术水平。

本次学术研讨会充分体现了研究院浓厚的学术氛围,大家在学术交流中相互学习共同进步,提高自己的学术能力,至此,本次文献研讨会圆满结束。

拟稿:罗智文

编辑:陈多多

审核:李兵

审核发布:毛艳华