开放合作研究团队第15期Seminar学习讨论会

2021年10月19日晚18:30-20:45,中山大学区域开放与合作研究院文献研读会议以线上和线下相结合的方式成功举行。本次学习讨论会由硕士生屈冠奕同学分享文献。参加学习讨论会人员包括毛艳华教授、李兵副教授、副研究员、博士后以及博士生和硕士生等,另有澳门科技大学、澳门城市大学博士生通过线上形式参与了本次学习讨论会。

Cities and the Structure of Social Interactions Evidence from Mobile Phone

Konstantin Büche & Maximilian v. Ehrlich

一、引言

人和人之间的交流十分重要,在人口密度多的地方,交流当然就更多,还可以促进当地学习与生产效率。从理论上来说,人与人的交流越多越好,但是交流存在距离成本,距离相对较远的人交流次数也会相应下降。随着信息技术的进步,The Death of distance的假说广为人知(The Death of distance Cairncross, 2001 ),该假说认为,信息技术的进步有可能让人口密集的城市没有存在的必要,但现实是否真的如此仍缺失关键的实证证据。

Gaspar and Glaeser (1998) 认为该假说成立与否取决于手机联系与面对面交流是替代关系还是互补关系。因此,本篇文章主要研究的问题就是探究使用电子设备进行通话联系与当面交流的具体关系。

二、数据

本文的主要数据由瑞士电信商Swisscom AG提供,该电信供应商占有全瑞士55%市场份额,且市场分布均匀。文章使用了2015年6月-2016年5月该电信商用户的所有匿名通话记录,包括呼叫者、被呼叫者、日期时间、私人和商业、类型(电话 短信 彩信)、持续时间、呼叫者主发天线的XY座标等信息。除匿名通话记录外,还包括账单地址、通信语言、年龄和性别。数据显示,平均每天通讯量为1500W个电话和短信,包括910万部电话,其中410万部是手机,270万是私人手机。

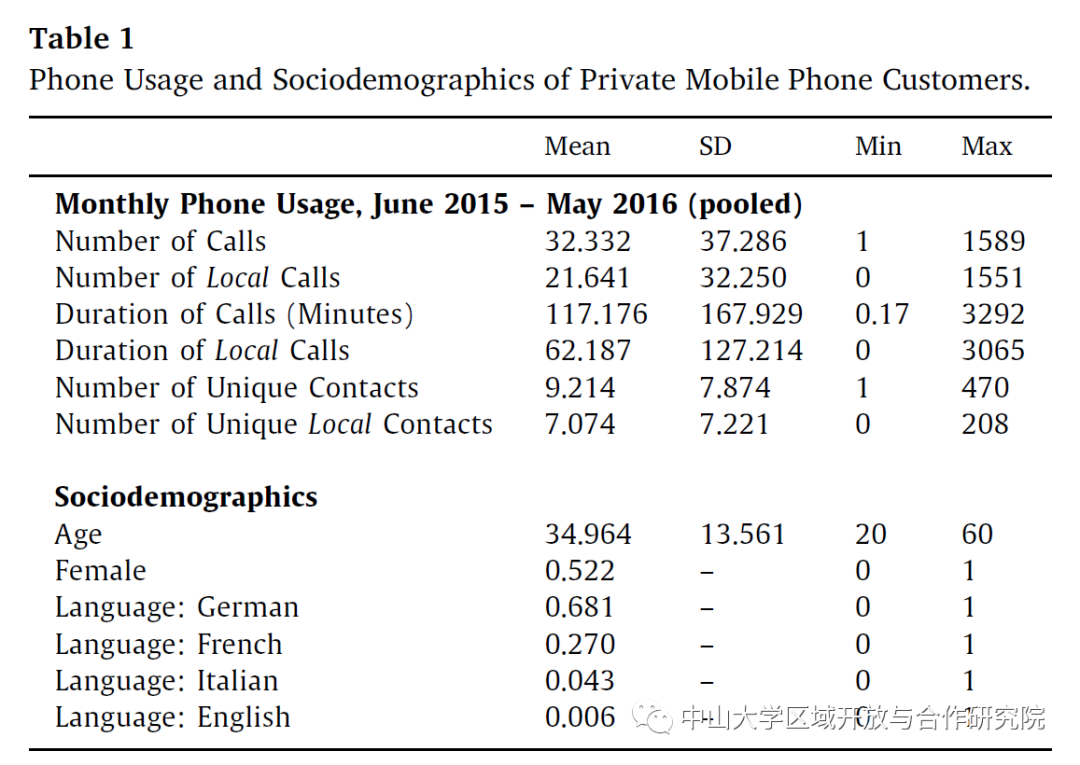

由于瑞士通信商包含无限制的国内通话,所以通话的边际成本为0,而且语音通话在瑞士很受欢迎。Table 1总结电话客户数据和不同子项目的数据之间的关联性。这表明数据在瑞士具有代表性。

为了研究结果的准确性,对该数据进行了以下处理:

本文假设通话双方都只有一个手机,因此只选取仅注册一个手机号码的客户,并仅包含out-going calls以涵盖网内跟网外的活动,并过滤促销通话。在时长上排除持续时间小于10秒的通话,排除使用程度过高或过低的号码,限制为最低每月1分钟,最高每月56小时以内的通话。研究仅限于私人电话,商用电话不影响结果。由于有些估计需要用户地址的信息,而网外通话不包含该类信息,所以这些估计用网内通话的模式再以被呼叫方账单地址的营运商市场份额加权。仅使用一个月的前28天,好让每个月都可以比较。

描述性统计:

Table1显示15-64岁手机使用情况汇总统计数据,包含特定联系人数量、通话频率、持续时间测量的互动强度,以及通话是否发生在呼叫者catchment area内。可以看出统计对象平均每天打1.2个电话,平均时常4分钟,平均每位用户有9个特定联系人,而且大约65%属于本地通话(打给住在15分钟车程的人)。

其他发现:

女性和老年客户的通话频率和特定联系人少于男性和年轻人(15-24);女性通话时长高于男性;年轻人比老年人本地通话的频率更高。

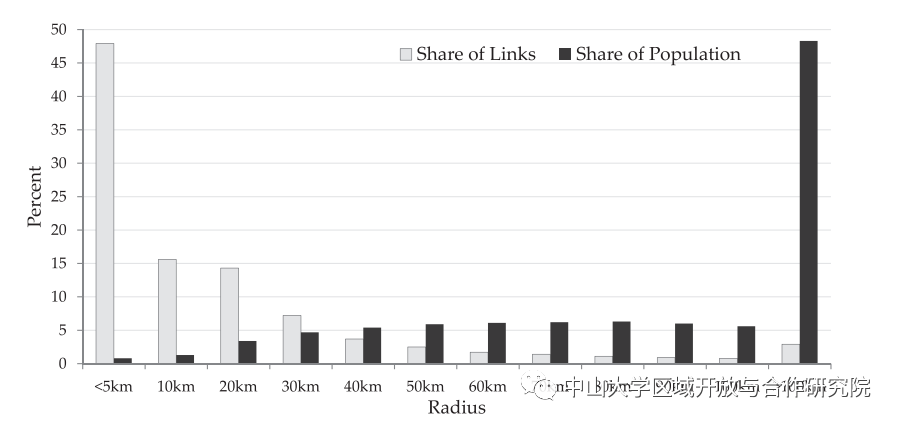

下图显示了手机联系占比和人口占比的关系。可以发现,几乎50%的联系是在小于5公里的范围内的,占了不到1%的人口。也就是说住在越近的地方的用户越喜欢用手机联系,住的远了反而用手机联系的次数减少。但是这张图既没有考虑同类型的人可能住在一起的问题也没有说明距离的重要性。因此参考此前提出的模型继续分析。

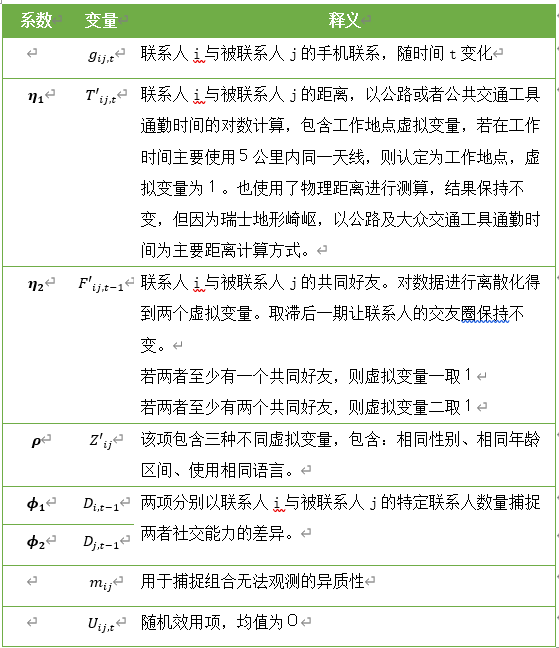

三、实证策略

![]()

如果有不可观测的个体特性让有相同特性的人生活在各自的附近,那么这篇文章计算的距离变量就会跟误差项负相关。所以,这篇文章识别因果关系主要来自联系人与被联系人之间的距离变化,当两者距离发生变化时,他们的联系模式可能会发生变化,这种距离变化的来源主要有两个:

第一:因个人原因搬迁

第二:由政府部门的重大公共交通投资促成的自然实验

这样可以让我们更容易看出来留居者之间的联系模式。

还有一个问题在于,如果要用所有的样本估计的话,数据量过大,因此本文采用Manski and Lerman (1977) and Cosslett (1981)已知了潜在联系和已存在联系的实际数量,可以用分层抽样再分别加上权重的方法进行抽样分析。

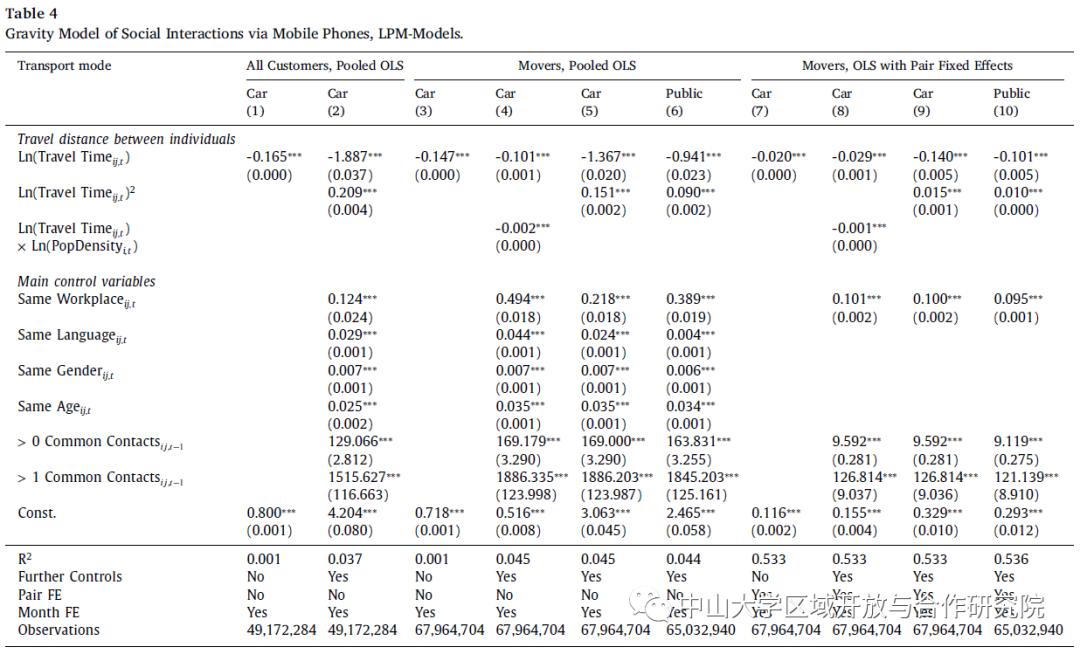

实证结果如下表所示,可以看出:

1.距离对于社交而言确实是一项障碍

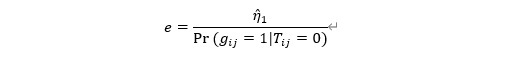

2.为对比系数,构造距离弹性如下:

3.距离对手机联系的负面影响随距离的拉长逐渐减弱,最终维持不变。

4.使用公路交通与公共交通数据的结果相似

5.人口密度加倍会让距离对手机联系的负面影响更严重

6.如果联系人与被联系人有两个或以上的共同好友,则两者用手机联系概率更高

7.加入组合固定效应后,系数虽然变小,但仍然显著

8.个体特征相似的人更可能成为朋友,这与先前的研究一致(e.g. McPherson et al., 2001; Currarini et al., 2009 )

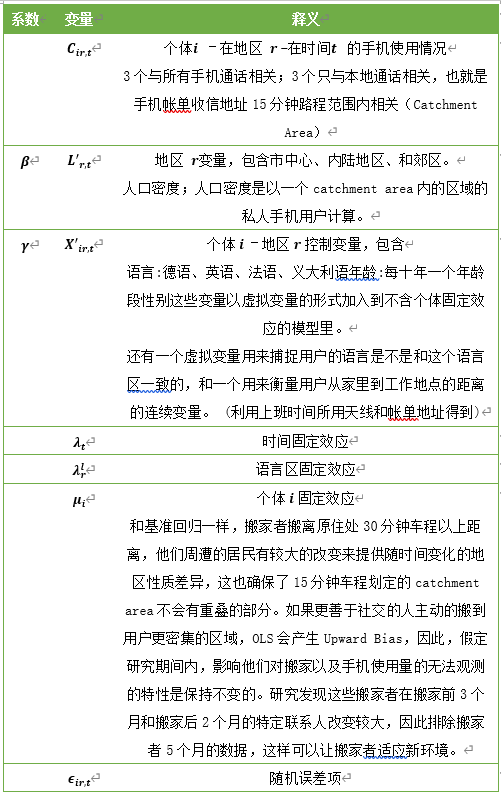

四、实证策略——手机使用量与人口密度

为了验证手机用户的居住地对手机用户的手机使用量,包含通话频率、时长、特定联系人以及上述3个变量在同一catchment area的同龄人计算出来的另外3个变量。

此时已产生6种与手机使用相关的变量,其中3个与所有手机通话相关另外3个只与本地通话相关,也就是手机帐单收信地址15分钟路程范围内相关(即catchment area)。以下进一步论证面对面交流与手机联系的互补性。从经验判断来看,人口密度较高的地区,见面的成本比较低,因此大家更愿意跟别人一起活动。同时,也有可能互动的场景更多的从线上转到线下。如果城市的手机联系程度明显高于人口较低地区,那么第一种效应主导,则不论手机联系还是面对面交流,在城市都是较多的。

实证模型:

![]()

五、实证结果——手机使用量与人口密度

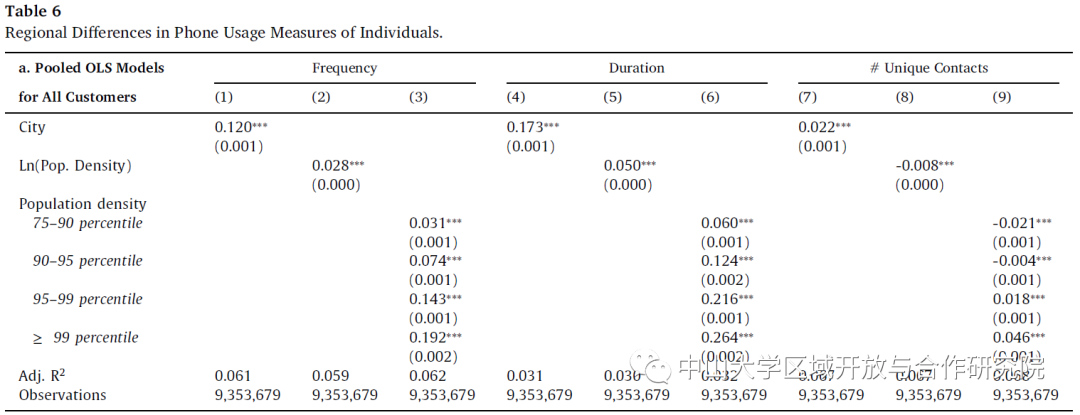

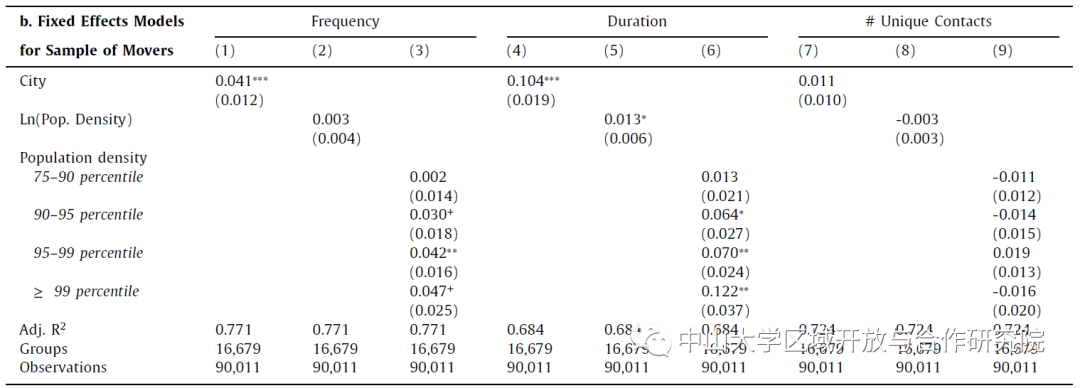

表6 Panel(a)为混合估计模型结果,可以看出,不论是从连续人口密度还是分层的人口密度的角度来看,人口密度越高的地方,手机的使用程度也越高,包括通话频率、时间和特定联系人。城市地区比非城市地区打电话的频率多12%,通话持续时间多17%,特定联系人多2.2个。这一结果跟 Gaspar and Glaeser (1998) 利用日本电信数据和Schläpfer et al.(2014)利用葡萄牙电信数据得到的结论一致。

表6 Panel(b)为固定效应模型结果,由于无法证明该结果可能是因为社交能力强的人进入城市造成的,所以Panel(b)把样本限制在2015年7月到2016年4月间曾经改变过他们的居住地的人,这样可以控制个人的特质。可以看出,Panel(b)的系数明显比Panel(a)小很多,但是结果还是保持不变的。这更进一步说明手机联系与面对面交流的互补性,且即使控制了个人的特质,人口密度对手机通讯的正向影响仍然是显著的。

六、总结

这项研究用微观数据证明了距离增加会导致用手机联系的概率下降。如果距离超过100分钟车程,用手机联系的概率就不会改变了,对于城市居民而言,这个距离还要更小。事实上,有50%的手机联系是跟住在5公里车程范围内的人联系的,这也证明了手机联系其实是很区域性的。用手机联系的频率和通话时间会随人口密度增加而增加,如果只关注地区性的手机联系,这个效果还会更明显。估计结果里面虽然有50%的结果是因为个人特质导致的,但是即使控制了个人特质,结果还是显著的。所有的结果都显示:手机联系与面对面交流是互补的。这个互补性可以用来研究密度对社会网络维度的影响。从政策角度来看,这项研究的结果可以给城市区域划分和机动收费作为参考。

七、会后讨论

分享结束后,与会的老师和同学围绕本文进行了热烈的讨论,分享了不同的见解。

毛艳华老师认为,本文说明了区域和城市建设的重要意义,文章表明距离的增加会在一定程度上导致手机使用频率的下降,验证了城市的存在对于交流的重要作用。李兵老师认为,该文献对当前的粤港澳联系问题有较强的现实借鉴意义,疫情导致港澳的封关隔断了部分大湾区居民的当面交流与联系,而该文的研究表明手机、网络等线上交流方式与线下交流仅仅是互补关系,无法做到完全替代,但要真正借助此文的方法对大湾区的交流进行研究还需要具体数据的支持。会议最后,团队成员范夏阳同学汇报了最近的研究进展,并由毛艳华老师针对硕士生和博士生开题工作下一步的开展进行了部署。

本次学术研讨会充分体现了研究院浓厚的学术氛围,大家在学术交流中相互学习共同进步,提高自己的学术能力,至此,本次文献研讨会圆满结束。

拟稿:马帅兵

编辑:陈多多

审核:李兵

审核发布:毛艳华