开放合作研究团队第71期Seminar学习讨论会

2024年4月9日晚上19:00-20:30,中山大学区域开放与合作研究院文献研读会议以线下的方式成功举行。本次学习讨论会由博士生钟夏洋同学分享文献《自由贸易试验区的协同创新网络效应:空间断点与地理识别》。参加学习讨论会人员包括博士生和硕士生等。

自由贸易试验区的协同创新网络效应:空间断点与地理识别

王明益 陈林 张中意 姚清仿

一、概念界定与文献综述

自由贸易试验区是中国高水平对外开放、制度型开放与制度创新的重要环节。“十四五”纲要指出要“完善自由贸易试验区布局,赋予其更大改革自主权,深化首创性、集成化、差别化改革探索,积极复制推广制度创新成果”。创新一直是中国特色自贸区战略的主题词,它同时肩负着开放与创新的载体建设任务。

创新网络:企业、高校(学院)、研究机构等产学研创新链主体及其中介服务机构之间基于正式或非正式的合约达成的一种合作与协同创新关系,各网络主体通过发挥各自优势协同合作,实现知识和技术等创新要素的交互共享及协同创新绩效的提升。

广度:指与某个创新主体已达成创新合作的伙伴数量。

深度:指某一创新主体与同一合作伙伴的创新合作频率。

关于自贸区的研究结论存在分歧。已有研究普遍把自贸区所属的城市或省份作为研究对象,由于自贸区制度红利仅在区内实施,从而导致已有研究普遍把区外未享受制度红利的主体也纳入处理组,从而造成较大误差。

自贸区对微观主体产生创新效应的研究匮乏。现有文献未识别自贸区创新激励效应的作用渠道,也未从协同创新视角研究自贸区建设的绩效问题。本文则借助各自贸区片区官方规划图纸和人工收集的自贸区片区规划信息,借助地理信息系统(Geographic Information System,GIS)识别并绘制了各自贸区片区的边界信息。应用空间断点回归(Spatial Regression Discontinuity,SRD)方法识别自贸区片区设立对区内主体协同创新网络联结的影响。

本文应用复杂网络科学分析框架,从微观主体协同创新视角考察自贸区制度创新政策的成效,丰富了已有关于自贸区制度创新效应的相关研究。本文发现自贸区制度创新政策在“点-线-面”3个维度共同作用于区内微观主体开展协同创新。

二、理论机制

1、创新要素集聚。自贸区的制度创新吸引了海内外优秀人才及高科技企业流向自贸区,汇集了全球高端创新要素。

2、创新要素流动。创新要素在试验区内的大量集聚与充分流动,为区内各主体共享创新知识,实现创新联动提供了物质基础。

3、产学研三类主体的有机结合。这 3 类创新主体在地理空间上的集聚便于形成合力,实现在创新资源、创新环节及创新形式等层面的优势互补,更容易突破核心技术瓶颈,有助于创新成果形成、转化与应用堵点的打通。

4、健全的社会信用体系。通过建立起相对完善的法人、从业人员信息公示系统,增加了区内主体信用等信息的透明度与有效监督,降低创新主体的“逆向选择”与“道德风险”问题,有助于合作创新的产生。

假说 1:自贸区制度创新能促成区域内主体开展协同创新,进而形成协同创新网络。

5、行政审批效率优化。行政审批效率的优化能一方面能简化创新主体的专利审批手续,降低企业的制度性交易成本,提高区内主体的创新积极性。另一方面能有效缩短创新成果的落地周期,降低微观主体开展创新的风险。

6、完善知识产权执法体制。促成创新方与实际受益方之间搭建相对稳定的契约关系,保持创新主体持久的创新行为;实现创新知识在安全和可控的方式下交换,提高知识资产可利用的潜力,促进产学研协同创新中的知识共享与交流。

7、网络体系中创新频次的增加。网络体系中创新频次的增加能提高各创新主体间开展协同创新的可能性,从而有助于形成创新网络。自主创新会激发合作创新,合作创新也会反过来激发自主创新,二者具有乘数效应。

假说 2:自贸区内行政审批效率的提高、知识产权保护的加强及网络中主体创新频率的提高均能间接促成主体间协同创新网络的形成。

三、研究设计

1、实验设计

本文选取 2013-2019年中国设立的前 5 个批次共计17个自贸区(不含海南省)为研究对象。地理空间划界的时候存在一定的政策外生性——主要来自中央的120平 方公里要求和省级政府的权衡。因此满足一定的外生性。

2、样本选择

样本区间为2010-2019年,2010-2012年的数据用于检验在自贸区建设前,断点两侧主体协同创新水平是否存在差异;2013-2019年的数据用于自贸区制度创新政策的协同创新网络效应的因果推断。

3、实证策略

![]()

◇被解释变量表示在第 t 年自贸区 z 边界两侧一定带宽范围内主体 i 的协同创新度,衡量片区内外主体的协同创新水平。

◇ FTZiz 为指示变量,用于衡量创新主体与自贸区片区的相对位置,当 i 位于自贸区片区内时取 1,反之为0。

◇ f (loniz, latiz)是包含经纬度的二维线性 RD 多项式。因此采用的是局部线性二维RDD回归的做法。

◇ 指的是局部平均处理效应(Local Average Treatment Effect,LATE)估计量,若的估计值显著大于 0,则说明自贸区建设显著提升了区内主体的协同创新水平。

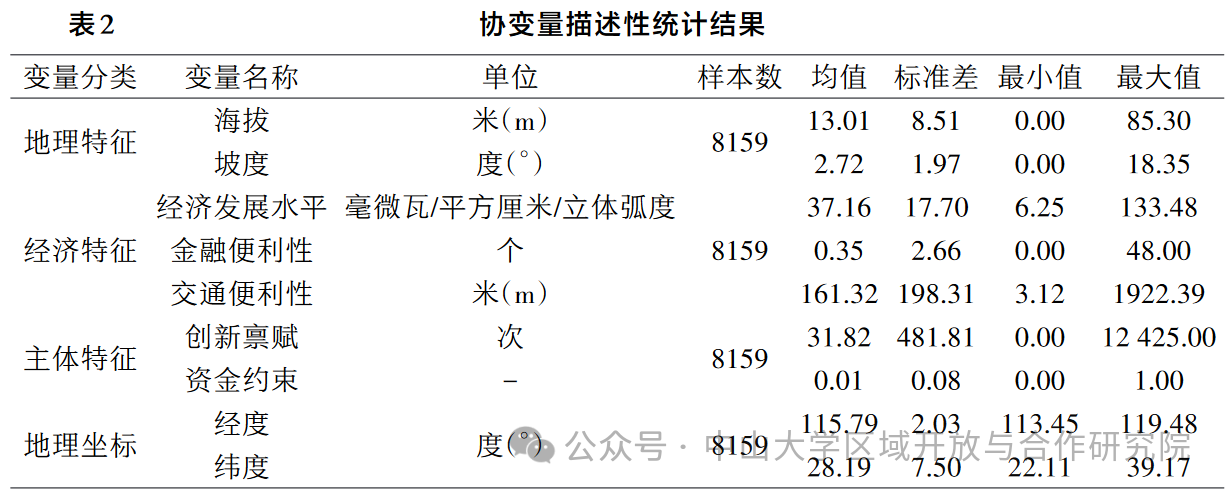

◇协变量:地理特征变量,包括海拔(Elev)和坡度(Slope),消除空间差异影响;经济特征变量,包括经济发展水平(EDL)、金融便利性(FC)及交通便利性(TC),减轻经济层面非随机性因素的干扰;主体自身特征变量,包括创新禀赋(IE)和资金约束(RZ),用以控制知识、技术及资金方面的前定差异。并控制了 3 级片区固定效应(λz)和时间固定效应(λt );ɛ 为随机扰动项。

4、自贸区识别变量的构建

依据自贸区管委会公布的综合规划文件、官方网站公布的规划图纸范围,借助谷歌地图专业版绘制边界地理信息数据借助百度开放平台的地理编码(API)提取专利权所有人所处地理坐标经纬度,该精确度在小数点后5位(约1米)。借助 Github 网站 Coordtransform 库中的坐标转换算法,对百度 API 提取的数据进行空间纠偏,最终将上述两套数据坐标系统一为 WGS84

为避免同源数据的自相关现象,引入时间窗口,以控制各创新主体间过去的合作创新网络对当前协同创新的影响,选用3年滚动时间窗口期法计算协同创新度(曹霞和宋琪,2016),将样本划分为2011-2013年 、2012-2014年 、2013-2015年 、2014-2016年 、2015-2017年 、 2016-2018年及 2017-2019年7个时间窗。

◇需要说明的是:

1、1年窗口的样本量少于3年窗口样本量,因为部分自贸区是在本文设置的3年窗口期内设立的;

2、协同创新网络中含有大量的独立创新节点,其协同创新度为0,因此本文采用泊松伪极大似然法对(1)式进行估计;

3、本文以主体与自贸区片区边界线的一维直线最短距离作为分配变量,依据最小均方误差规则确定最优带宽,选择1公里作为SRD估计的基准带宽,并在稳健分析中采用在1公里上下范围 逐级更换带宽的方法检验基准估计结果对带宽选择的敏感性。

四、指标构建、数据说明与特征事实

1、指标构建

本文基于中国国家知识产权局专利全文文本数据库中的专利权所有人数据构建无向 有权协同创新网络。网络节点(Vi )指代一个具体的创新主体(即专利权所有人),当某一专利由两个及以上主体共同所有时,共同所有人之间构成1条创新网络链路。由于Vi与Vj可能进行多次创新合作,因此将协同创新矩阵中的元素aij替换为主体间协作创新次数 wij。加权点度中心性指标反映了节点 Vi与其他节点合作的广度与强度,它是有向网络中入度与出度指标的有机融合,能较好地衡量网络主体的协同创新度。

2、数据说明

选取全国范围内申请日期在2010-2019年的 28309335 条专利申请数,并按照不同的专利类型构建协同创新网络,在剔除专利权所有人字段长度为3个及以下中文字符的个人专利后,最终获取发明专利申请数据 9209636条,实用新型专利申请数据11071784条,外观设计专利申请数据5214251条。

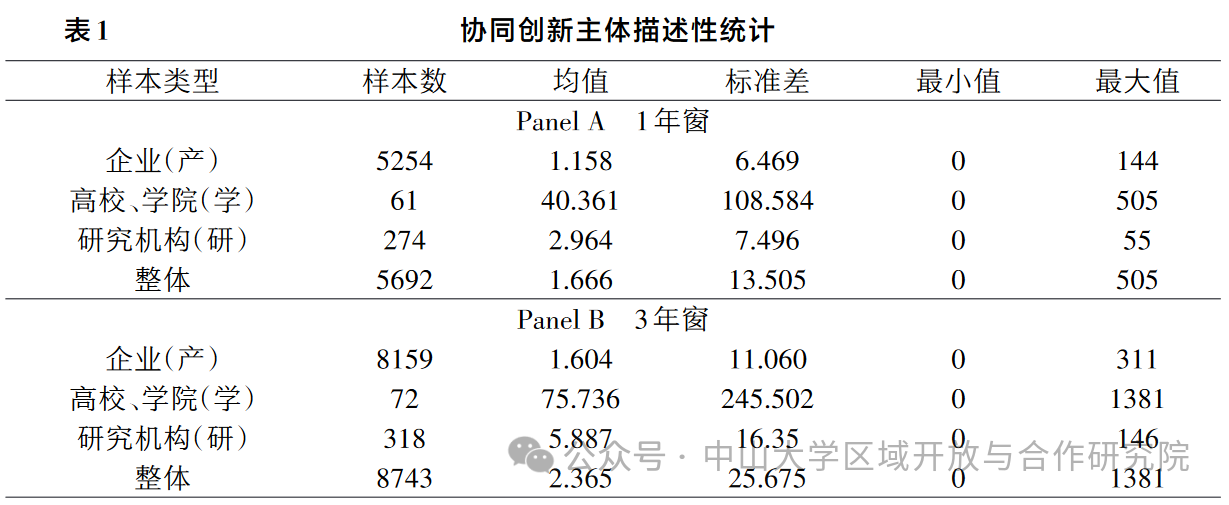

3、描述性统计

自贸区内高校、学院与研究机构的协同创新度均值明显高于企业,意味着高校、学院与科研机构虽然节点数量较少,但从事协作创新活动的次数整体上高于企业节点,这一方面体现出前两者在自贸区协同创新网络中的重要地位和较强影响力,另一方面也反映出产学研创新链上、中、下游存在逐级创新带动效应。

在地理特征方面,从海拔和坡度的均值看,主体所处位置整体地形较为平坦;在经济特征方面,样本节点的平均夜光值为 37.16 毫微瓦/平方厘米/立体弧度,200 米范围的平均金融机构数为 0.35 家,距离主要交通路线的平均距离为 161.32 米;在主体自身特征方面,节点间的原始创新禀赋差异较为明显,86.96% 的节点在自贸区设立前从未申请过发明专利。

◇协变量连续性假设检验。断点回归设计有效的另一个重要前提是在断点处其他可能影响主体协同创新的变量是连续分布的。本文绘制了文中涉及的 9 个协变量在断点两侧的线性拟合结果,其中 9 个协变量在断点处都保持了较好的连续性, 证明了本文断点回归识别策略的有效性。

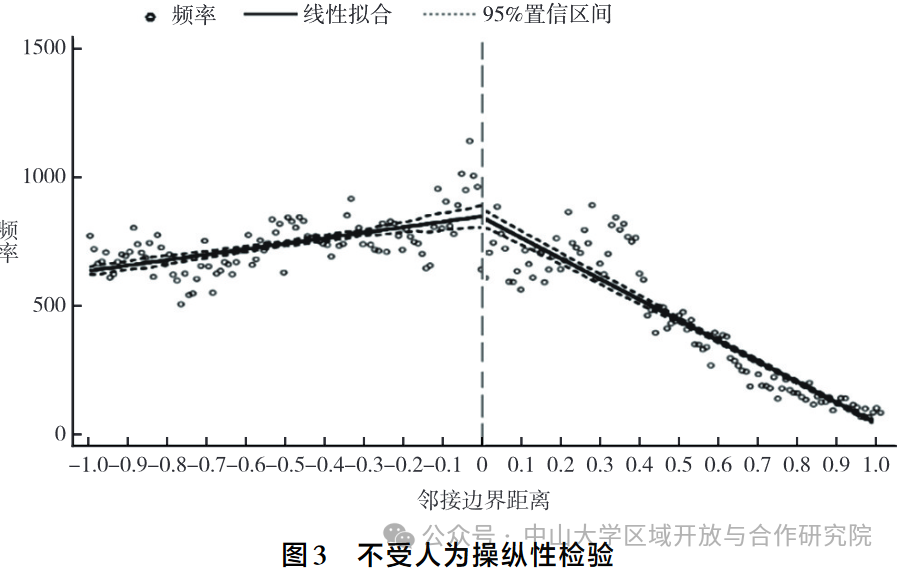

在自贸区设立后,1 公里带宽范围内断点两侧节点数量在边界处不存在明显跳跃现象,组内频数对组间距中值回归的95%拟合置信区间也存在交叠,表明并未发生明显的区外主体向区内迁移现象。分组变量在断点两侧保持了较好的连续性特征,人为操纵问题的可能性较低,验证了SRD 估计的可行性。

五、经验分析

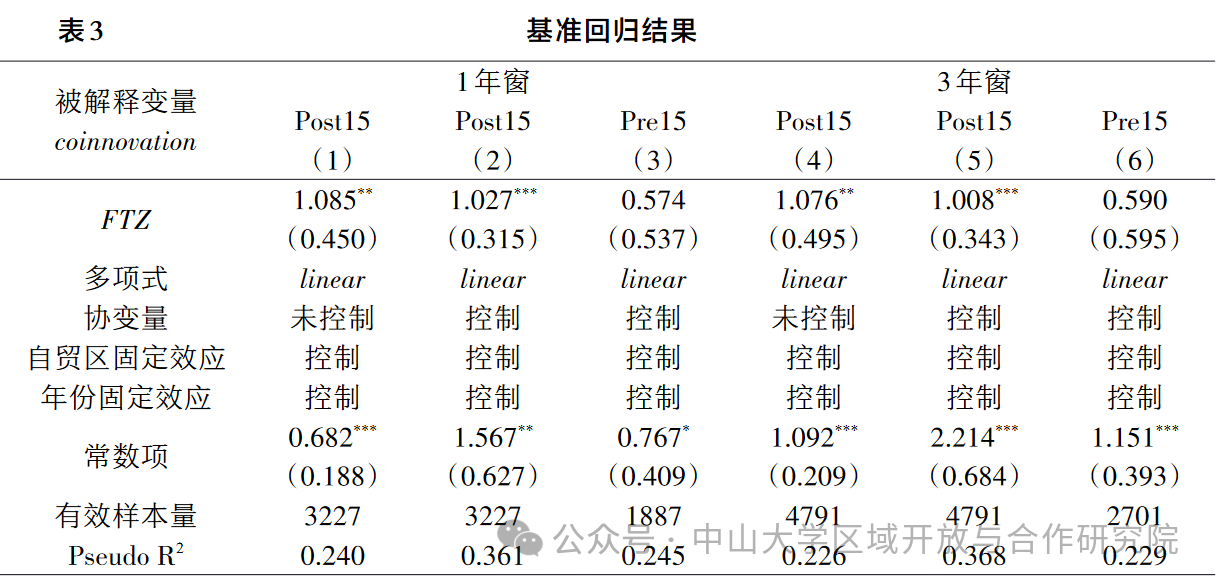

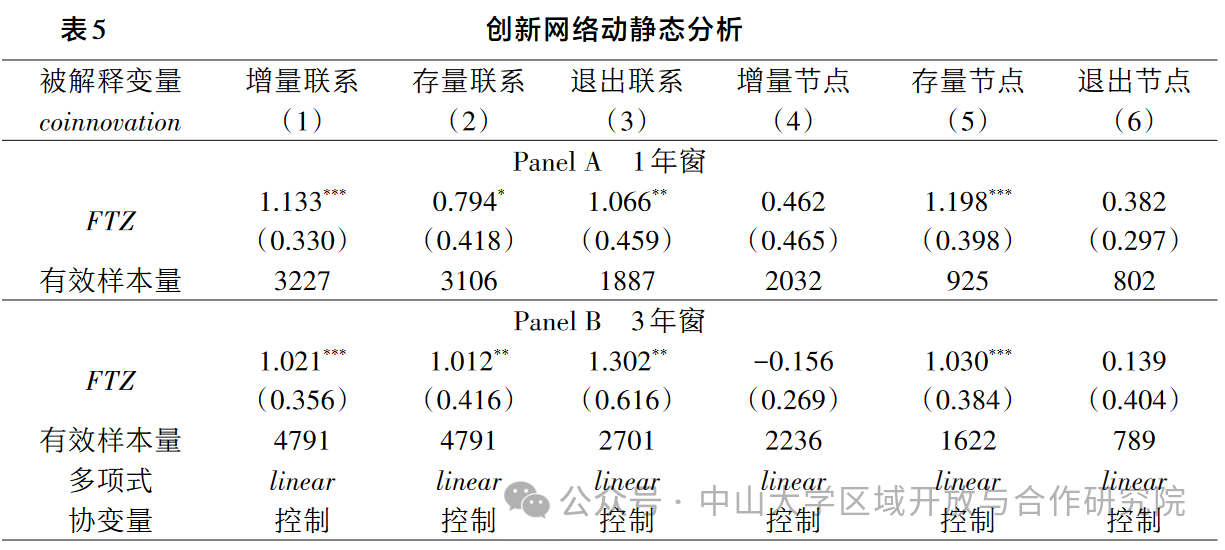

本文基准回归将使用第 2 批 2015 年设立的 3 个自贸区(广东、天津、福建)进行检验。在不引入协变量和引入协变量两种情况下,FTZ变量的系数均显著为正,系数数值与标准误与加入协变量之前变化较小,表明自贸区的设立显著促进了片区内主体的协同创新。在1公里带宽范围内,自贸区片区内外主体的协同创新差异介于1.01-1.09之间。在自贸区设立后,自贸区内创新主体相较于区外主体平均多拥有 1 个以上的创新合作伙伴。

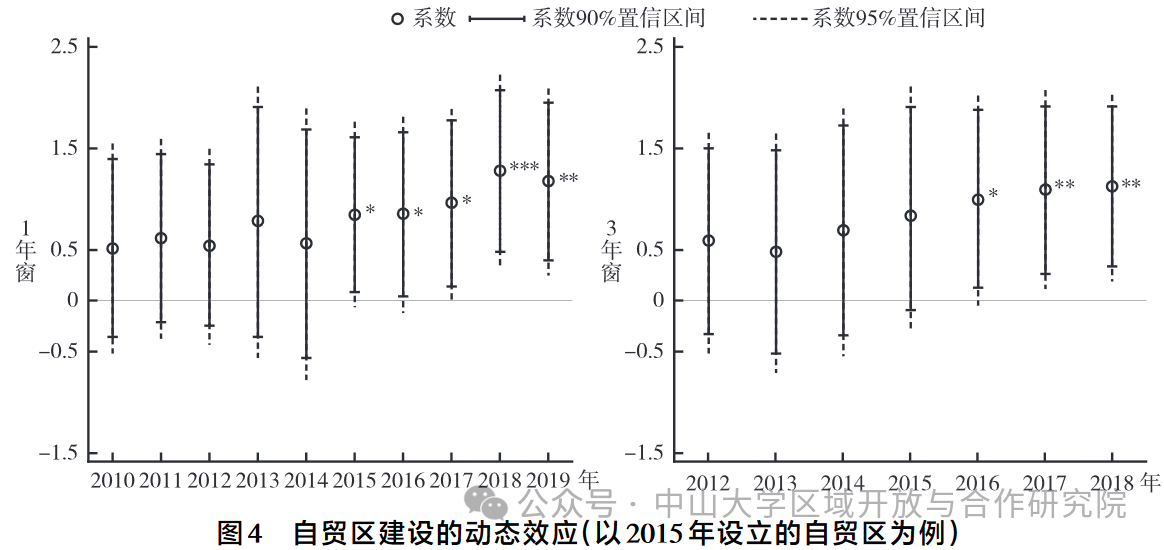

在自贸区设立后的2、3年内,区内政策的协同创新效应并不明显。但随着自贸区建设的不断推进,相关政策逐步传导、施效,政策红利持续释放,自贸区对协同创新的促进效应渐趋明显。

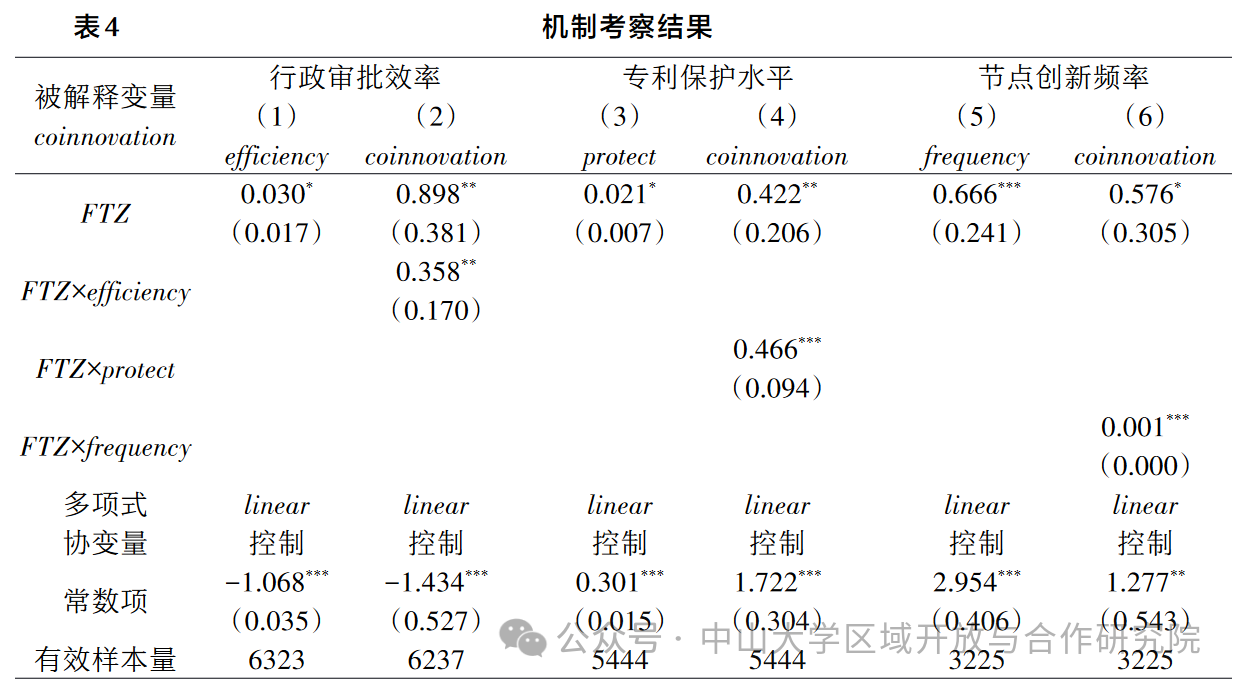

指标构建:以专利申请至授权所经历时间周期的倒数作为行政机构审批效率的衡量指标,时间周期越短,表明行政审批效率越高;以专利未被侵权率(=1-专利侵权数量除以专利授权数量)衡量专利保护水平,该值越大,专利保护水平越高。

行政审批效率的提高能降低创新成果落地滞后带来的风险,因此会刺激区内主体间就一些资金投入较大、风险较高、经营时间较长且具有广阔发展前景的创新投资项目加强合作,从而助力协同创新网络的形成。

知识产权保护的加强可以让区内主体间的知识交换在安全、可控的方式下进行,因而可以充分挖掘各创新主体知识资产可利用的潜力。

区域内主体创新频率越高,主体类型越丰富,越有助于单个主体找到合适的创新合作伙伴进行协同创新。

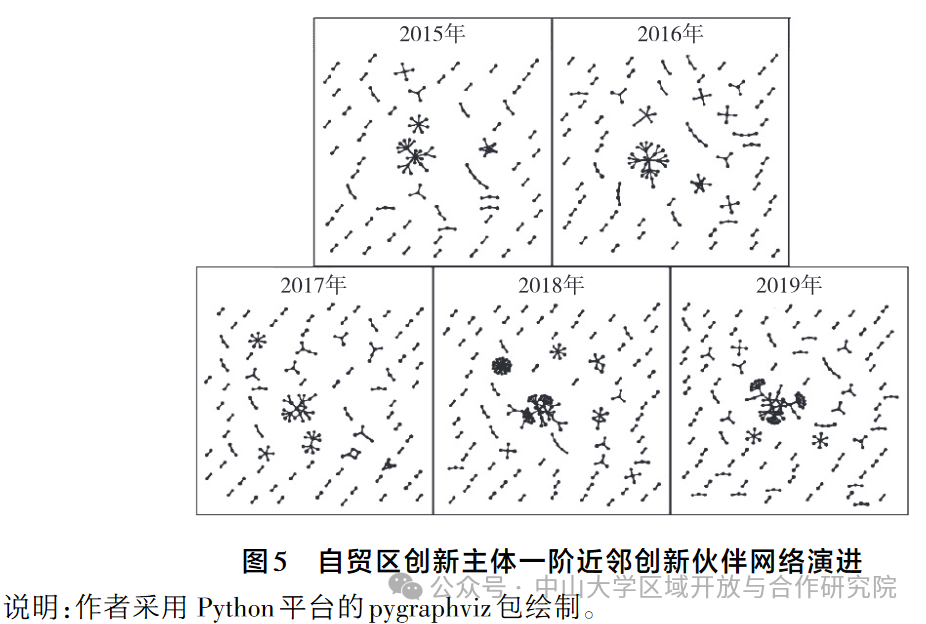

一是创新网络中的主体联结数量明显增加,二是在局部创新节点之间的联结开始呈环状和星状态,随着时间的推移,创新网络中的局部协同创新规模逐渐扩大,子网络复杂度提升。自贸区制度创新从点-线-面3个维度促进区内微观主体开展协同创新,并推动了协同创新向复杂网络化方向发展。

区内主体新增创新合作关系数量显著大于区外主体创新,区内主体基于既有网络的再次合作次数也大于区外主体,前期就存在的创新合作关系在自贸区设立后的协同创新次数显著减少。自贸区设立一定程度上“挤占”了主体原有的创新合作空间,协同创新主体结构得到了优化。

区内存量节点的协同创新次数显著高于区外存量节点,但区内增量节点与退出节点的协同创新次数与区外均无显著性差异,自贸区显著加快了原有协同创新网络规模的扩大。

六、拓展性分析

1. 网络关系主体异质性

将主体创新合作关系划分为企业-企业、企业-高校、企业-研究院及高校-研究院 4 类,发现自贸区对各种形式的主体协同创新均能产生显著促进作用,自贸区对企业-高校和企业-研究院形式的协同创新促进效果较为理想,而对高校-研究院和企业-企业形式的协同创新促进效果较弱。

2. 区域异质性

将各自贸区按设立地区划分为东部、中部、西部 3 部分。自贸区的协同创新效应在中国东部和中部地区显著成立,且在中部地区的协同创新效应更大,而在西部地区则不成立。

3. 专利类型异质性

把企业专利类型划分为发明、实用新型及外观设计3类,自贸区对三类专利的估计系数均显著为正,并且自贸区的协同创新效应在发明专利情形下表现得更为突出。

4. 子网络流通性与带动效应

区内创新主体是否发挥了示范效应?本文构造了无向有权创新网络中节点 V 的局部聚类系数,衡量各主体之间的协同创新密切程度;节点平均最近邻居度反映自贸区内主体对所处局部创新网络的带动能力。发现自贸区设立提升了要素在创新网络中的流动效率,部分主体对局部创新网络的推进存在一定程度的带动能力。

七、会后讨论

自贸区的创新效应是一个多维度的概念,它涉及到经济、政策、区域发展等多个方面。自贸区通过制度创新促进了经济增长,这一点在多个文献中得到了强调。自贸区的制度创新包括贸易便利化、投资自由化、金融创新和监管制度创新等,这些创新为深化改革、扩大开放提供了实践经验。自贸区的建设有助于经济总量的稳步增长,特别是在消费、投资和对外贸易等方面的促进作用显著。

拟稿:钟夏洋

编辑:陈倩怡

审核发布:毛艳华