开放合作研究团队第42期Seminar学习讨论会

2022年10月26日晚18:30-20:30,中山大学区域开放与合作研究院学习讨论会以线上的方式成功举行。本次学习讨论会由谢然同学分享文献《中国制造业产业结构的系统性优化——从产业结构优化与要素结构配套视角的分析》。参加学习讨论会人员包括毛艳华教授、副研究员、博士后以及博士生和硕士生等,另有澳门科技大学、澳门城市大学博士生通过线上形式参与了本次学习讨论会。

中国制造业产业结构的系统性优化——从产业结构优化与要素结构配套视角的分析

史丹 & 张成

一、摘要和背景介绍

制造业产业结构的优化调整既是“中国制造 2025”的核心内容之一,亦是推动“供给侧改革”的重要抓手,但学术界往往未能充分利用开放经济的相关信息和技术水平的贡献作用,并缺乏对要素结构进行相关配套分析。伴随着经济新常态的到来,我国制造业深处稳增长和调结构的双重困境、深受发达国家和新兴经济体的双重挤压、陷入低成本优势快速锐减和新竞争优势尚未形成的两难局面。研究产业结构优化,推动制造业合理化、高级化,发挥其作为推动经济发展提质增效升级的主战场作用,成为学术界关注的一大议题。

现有文献在优化产出结构时,虽然已经能够将节能减排、就业保障、产业协调等因素引入到优化分析中,但往往停留在封闭经济的视角下,没有充分利用开放经济的相关信息。

同时,现有文献虽然在产出结构优化和生产要素优化配置( Ngai & Pissarides,2007; 袁志刚和解栋栋,2011; Benhima,2013; 董敏杰,2015) 问题上均有论述,但存在着“两张皮”现象,没能将两者有机结合,即几乎所有研究在优化产出结构时,都止步于给出各产业合意的产出水平值,而没有进一步给出资本、劳动等投入要素应当相应地调整至何种水平。对要素结构联动配套分析的不足,导致现有产业结构优化分析的现实可操作性有待挖掘。

二、理论基础与文献综述

本文将产业结构优化划分为产出结构优化与要素结构优化,近年来,学者们开始重视根据产业间关联、消费需求结构和资源禀赋条件等因素,对起初不合理的产出结构进行调整,促使各产业协调发展( 江洪和赵宝福,2015; 焦翠红,2015; 赵岩等,2016) 。

在吸纳现有文献的基础上,本文在优化产出结构时主要考虑以下因素:

1.经济增长和资源环境: 随着资源短缺和环境恶化问题的日益突出,经济增长早已经不是中国唯一的目标,而是应当在合理兼顾的条件下,最大化实现经济增长、资源节约和环境保护的“共赢”。

2.劳动力就业: 中国作为一个人口大国,劳动力能否有效就业事关国计民生,因此在产出结构优化调整时,必须保证劳动力享受到结构改革的红利。

3.产业间关联: 判断经济体是否稳定的一个关键因素就是产业间是否能够协调发展,某一产业的发展离不开其他产业的支撑,反过来也需要该产业去支撑其他产业的发展。

4.进出口结构: 在开放经济条件下,中国可以出口和进口相关产品,但从产业安全的角度出发,应当将也正是将事关国计民生的产品进口比率控制在一定比率内,至于出口量,亦不能无止境增长,亦受到国际市场的种种限制。合理的制造业产出结构应当能够适应进口和出口方面带来的制约,降低商品短期和产品积压现象。

5.国内最终消费结构: 产出的最终目的是为了满足国内最终消费,各产业需要提供适合于国内潜在最终消费结构和能力的产出安排( 6) 技术贡献度: 由于技术进步和产出结构演变存在双向互动关系( Montobbio,2002; Krüger,2010)

三、边际贡献

现有研究的缺陷主要体现在以下两点:

1.对产业优化研究大多停留在封闭经济,没有充分利用开放经济的相关信息(袁志刚和解栋栋,2011)。

2.对产业结构优化大多探讨止步于合意的产出值,而对具体要素(K、L)结构配套如何调整虽然有所论述,分析尚且不足(Benhima,2013; 董敏杰,2015)。

本文创新:

1.丰富了产出结构优化的指标(IM、RT);

2.将产出结构优化与要素结构配套进行有机结合;

3.注重对资本要素配置以及产能过剩问题的探讨。

四、模型方法

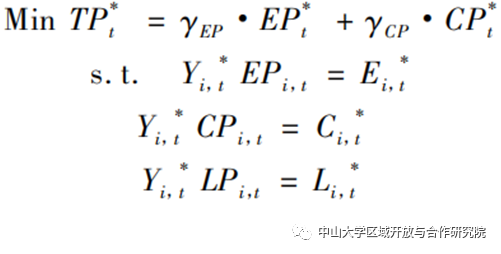

1.非线性规划技术

在约束条件下求目标环境资源强度最大化问题以及最优产出。

对应目标函数与约束条件:

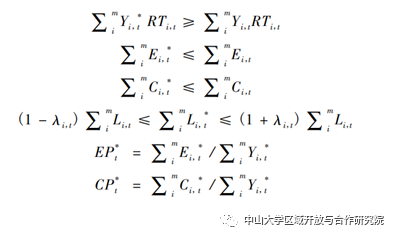

* 号表示优化后的结果; TP 为资源环境强度; EP、CP 和 LP 分别能源强度、碳强度和劳动力强度, Y、E、C、L和 RT 分别为产出、能源、二氧化碳、劳动力、进口额* 号表示优化后的结果; TP 为资源环境强度; EP、CP 和 LP 分别能源强度、碳强度和劳动力强度,γEP和 γCP分别为 EP 和 CP 的权重比例系数; Y、E、C、L、和RT分别为产出、能源、二氧化碳、劳动力、其他消费②、进口额、出口额和技术水平贡 献率; λ 为全国劳动力总量的变动率。

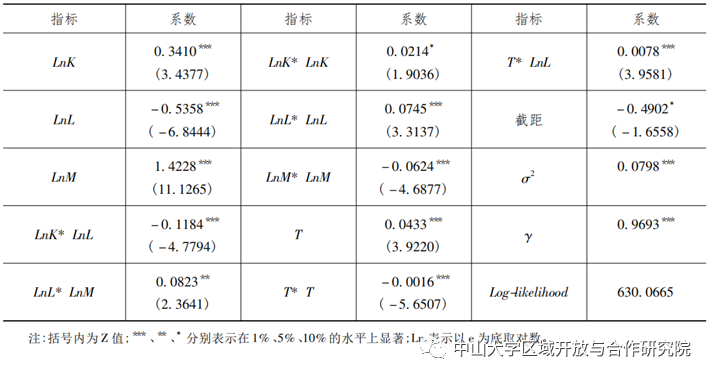

2. 随机前沿技术(SFA)与超越对数生产函数

首先进行一个显著性与似然比检验计算参数,确定SFA对于该生产函数的可用性。选取SFA的主要原因是该方法不仅能够从生产率中分解出技术效率值,而且能控制随机误差项带来的扰动,从而能够更为准确地刻画各种要素投入之间的替代或互补关系。

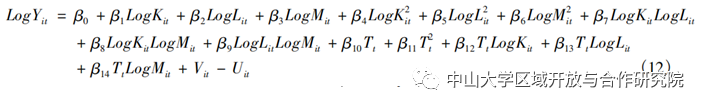

在此基础上取超越对数,资本( K) 、劳动力( L) 、中间产品投入( M) 和技术水平( T) 在内的函数形式,各决策单元由于内部管理水平上的差异所导致的产出损失; V 为随机偏差项。

一旦求出制造业各细分行业的合意产出规模,根据劳动力强度和中间产品投入强度,就能够估 算出各细分行业需要吸纳的劳动力数量和中间产品投入量以及最优资本存量。

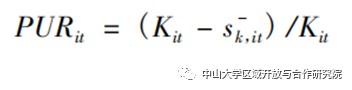

3.DEA方法来测量产能利用率

采用基于投入导向的规模收益不变的非自由处置变量模型(NDSC)。

利用30省+全国数据作为决策单元来构建前沿面。K为自由变量,L与M为非自由处理变量,求出资本冗余量。

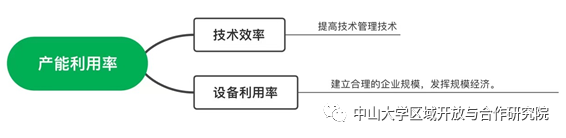

由于技术的异质性,对产能利用率进行细分:

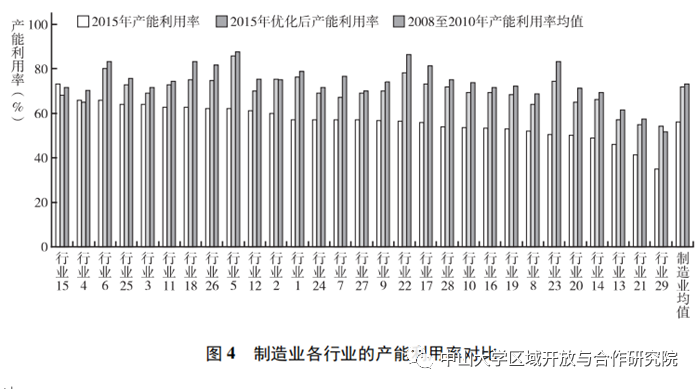

从产能利用率来看,治理资本要素产能过剩问题最直接的措施可以从针对产出要求确立合理的企业规模,避免规模过小或规模过大引致的规模不经济现象着手,注重提高设备利用率; 同时,不仅应当注重提高企业的技术水平和管理水平,提高显性的技术效率水平,而且应当从淘汰落后产能和“建价虚高,物低所值”的“泡沫固定设备”着手,降低隐形的技术无效率水平。

五、本文主要结论

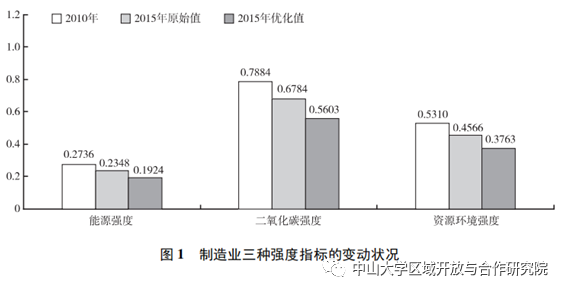

1.2015 年制造业总产值为 898564. 05 亿,优化后的总产值可以提高至 938833. 01 亿,比前者提高了 4. 48% ,但却可以带来较为良好的节能减排效果。制造业产出结构通过优化调整,可以分别降低能源强度和碳强度 18. 08% 和 17. 42% 。

2.从总量上来看,优化后制造业总体需要 147085. 61 亿元的资本存量和 485067. 62 亿元的中间产品投入,分别比原始值降低了 26. 02% 和提高了 0. 74% ,并可以提供与 2015 年原始值极为接近的就业量。为降低要素错配,制造业产出结构优化调整后需要各种投入要素进行联动配套,特别是资本存量水平需要降低 26. 02% 。

3.2015 年制造业产能利用率远低于国民经济“十二五”规划中后期的均值水平,而投入要素联动配套后的产能利用率则可以回升至后一水平。优化后整体均值可提高至 72. 04% ,仍低于发达国家经常引用的79%-82%的合意产能利用率水平。

六、讨论与建议

团队成员就文献分享进行了讨论。毛艳华教授认为本文产业结构研究对于当前高质量发展与现代产业体系构建具有启示,尤其将进出口指标纳入非线性规划中加以考虑具有创新价值。荣健欣副研究员认为文章发表年限较早,当前参考本文做研究还需考虑疫情冲击、产业链供应链中断等因素,要结合当前形势考虑新的指标。卓乘风博士后认为其使用的DEA方法在部分领域仍然有值得学习借鉴的地方。

文献分享结束后,毛艳华教授与团队成员就项目进度以及工作内容进行讨论,对学生们提出要主动积累基础性工作,尤其是相关文献的总结以及启示,以提升自己学术能力。至此,本次组会圆满结束。

拟稿:谢然

编辑:陈多多

审核发布:毛艳华