开放合作研究团队第73期Seminar学习讨论会

2024年10月15日晚18:30-19:30,中山大学区域开放与合作研究院文献研读会议以线下的方式成功举行。本次学习讨论会由硕士生黄鸿钊同学分享文献《Homeowner politics and housing supply》。参加学习讨论会人员包括博士生和硕士生等。

Homeowner politics and housing supply

Journal of Urban Economics 138 (2023) 103608

Limin Fang , Nathan Stewart , Justin Tyndall∗

一、引言

住房负担已成为加拿大和美国的一个严重问题。房价的快速上涨并没有导致住房供应的显著扩大。新住房限制发挥了重要作用(Burn Murdoch,2023),这些限制包括政策和法规,如分区限制、严格的建筑规范和漫长的许可处理时间。居民对新住房的政治反对,称为“邻避主义”(NIMBYism, Not In My Back Yard)他们支持限制性政策,并直接阻碍新住房供应(Glaeser等人,2005a;Kahn,2011年)。在本文中,我们通过考察房主、议员与对住房法案的通过或否决之间的联系,证明了邻避主义在限制住房供应中的作用。尽管由于潜在的拥堵外部性,房主和租房者都可能反对在他们的社区新建住房(Davidoff et al.,2022)。但房主尤其有动机限制住房供应,他们从房价上涨中获得了经济利益,因此,市议员更有可能满足房主的需求。

本文主要贡献是提供了新的直接证据,证实了以前文献中经常假设的居民反对住房开发的作用。现有论文将住房所有权与住房供应限制联系起来;例子包括Ahlfeldt(2011),Ahlfeltt和Maennig(2015),Cheung-anMeltzer(2013)、Dehring等人(2008)、Fischel(20012005)以及Hilber和Robert Nicoud(2013)。还有证据表明,由租房者和业主组成的反增长游说运动成功地阻止了住房生产(Glaeser等人,2005a;Kahn,2011年)。然而,过去的研究并没有明确研究房主反对最终阻止新建住房的机制。我们的建模方法使我们能够追寻从地方的反对到市议员投票阻止新住房的机制。

二、背景

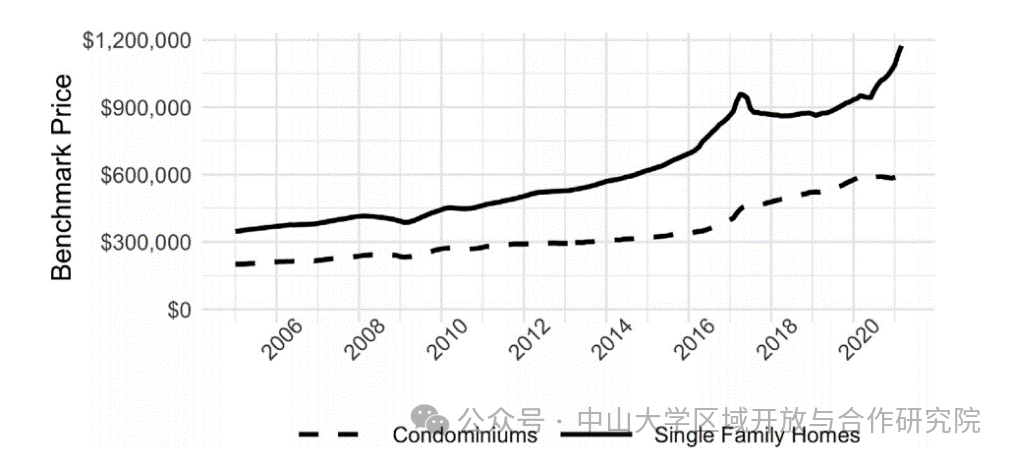

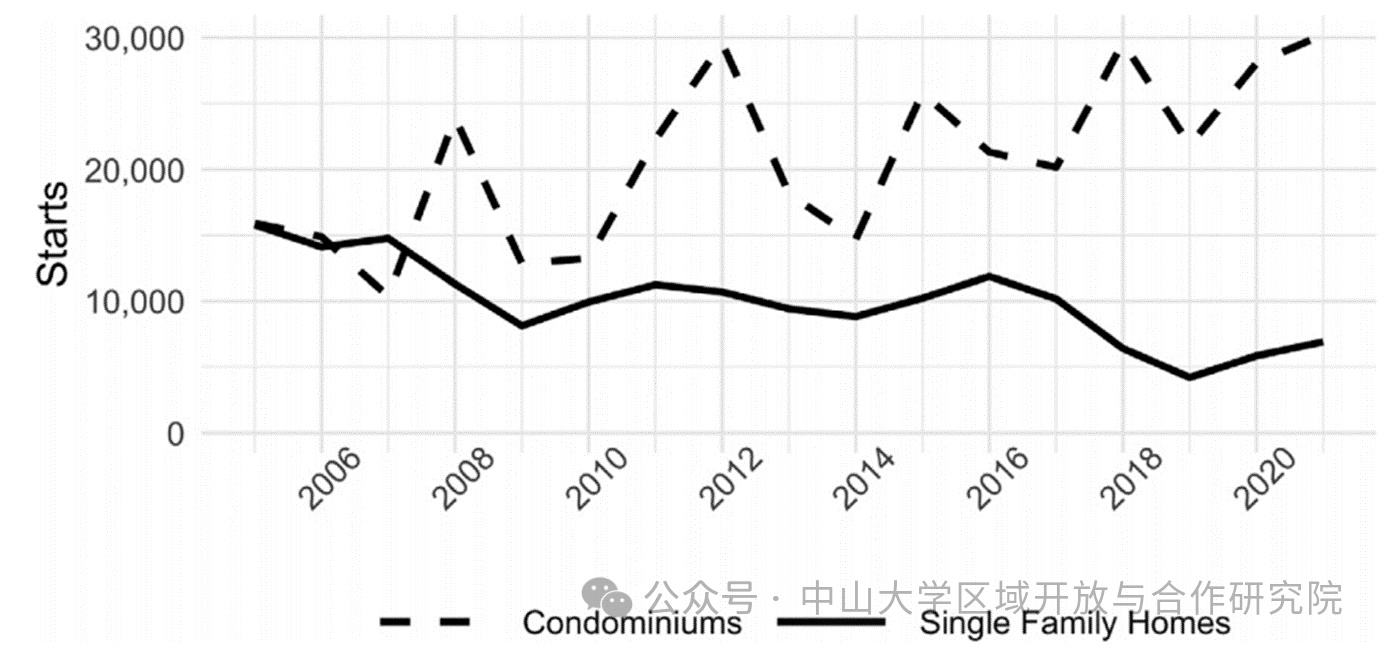

多伦多市是加拿大最大,北美第四大的城市。拥有280万居民。与许多北美城市一样,多伦多近年来经历了一段房价持续上涨的时期。

而价格和供应量的趋势表明,多伦多新住房的供给弹性极低。

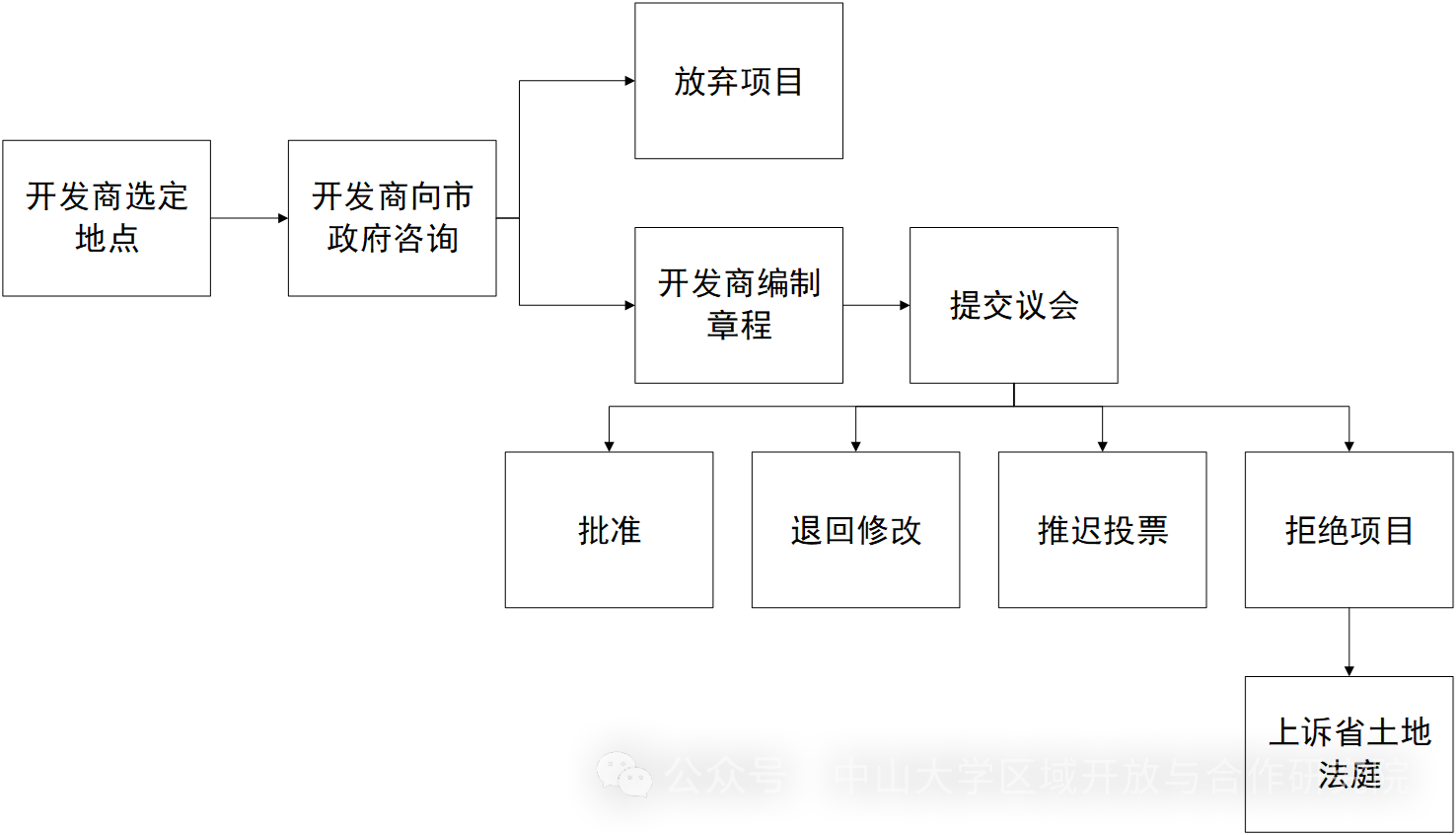

修改现有市政区划的项目需要议会投票批准,这使得市议会拥有支配新住房流动的重要权力。该市的立法结构使市议员成为主要决策机制,负责批准或拒绝额外住房和城市建筑密集化申请。

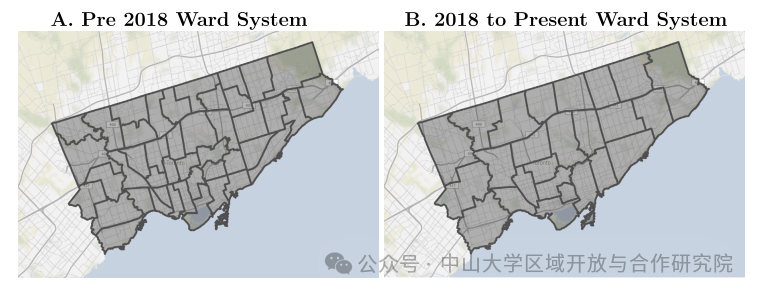

多伦多市议员由一个小型选区直接选举产生。一名议员拥有一票,从1998年到2018年,多伦多被划分为44个选区,但在2018年,选区被重新划分,减少到25个。选区边界如图3所示。

重新划分选区的事件对议员面临新选民时的政治动机造成了外部冲击。通过观察议员们在整个选举中的连续过程,我们能够得到同一位议员在面对不同选区的房主和租房者的投票行为。重新划分选区使我们能够更好地识别选区构成对议员投票行为的影响。此外,重新划分选区产生的变化使我们能够将议员投票行为的个体特异性与选区本身造成的影响分离,这在以前的文献中是无法做到的。

多伦多市是研究我们问题的理想之地,原因在于:(1)房价上涨并没有转化为住房供应的适度增加,这表明可能监管因素阻碍了新住房供给;(2)重新划分选区改革,使得本文得以模型化激励议员的因素;(3)该市保留了提交给议会的所有法案的完整公共记录,这些法案可以追溯到2009年,以及议员的完整投票历史。本文通过机器学习(ML)算法来分析这些法案的大型文本数据集;

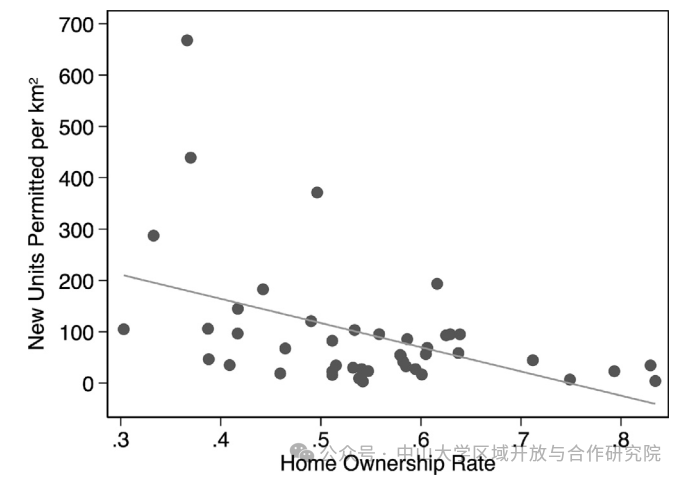

在我们的分析中,我们探讨了高住房拥有率区的议员是否比高租房率区议员更强烈地反对新的地方住房。

三、数据说明

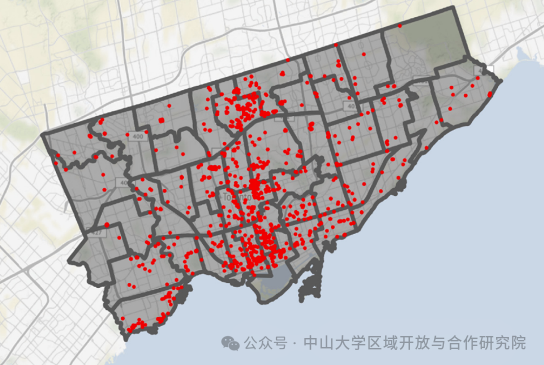

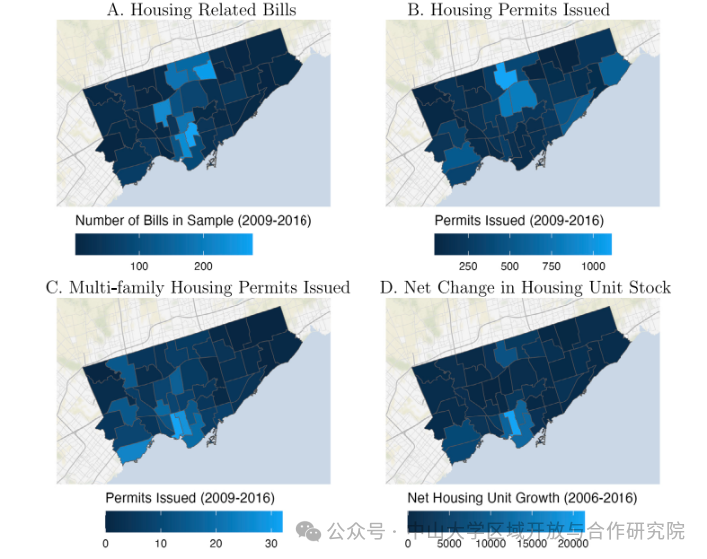

为了研究房主和邻避主义对新住房建设的影响,我们结合了2009年至2020年多伦多市的四个独特数据集:(1)所有市议会法案全文的数据库;(2)市议员投票历史的完整记录;(3)2016年加拿大人口普查数据;(4)选区边界的空间信息;其中,对于法案我们采用了机器学习(ML)算法进行文本分析,识别出住房相关的法案,并对法案进行了分类,我们最终从2566项法案中确定了631项法案,其中包含具体的住房措施和拟议的建筑特征。最终得到一个包含23135个观测值,涵盖631项法案、69个选区和78个独立议员的数据集。

并非所有在多伦多建造的新住房都需要市议会采取行动。小型项目,如独栋住房,可以在没有议会参与的情况下进行。因此,我们的样本偏向于更大、更复杂的项目。可能并不能代表整个新房供应。

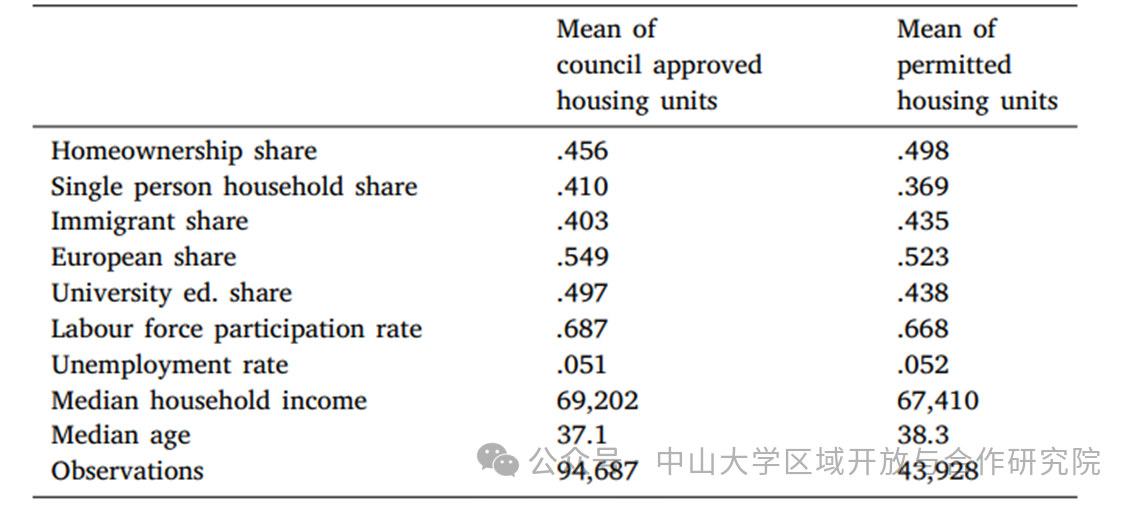

尽管我们最终分析的法案所涉及的住房只是整体住房开发的一个子集,但其空间分布和当地人口特征与实际全部许可和建造住房的特征比较相似。

变量设定:

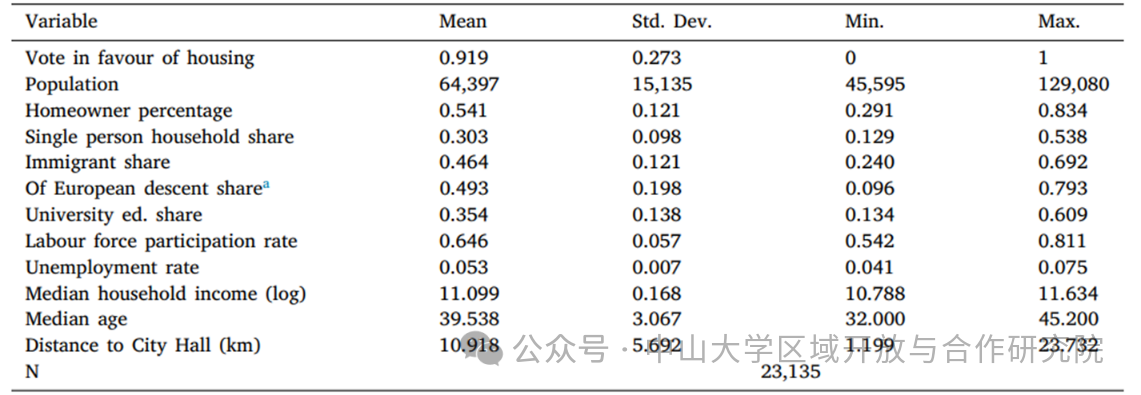

因变量:我们设置了一个虚拟变量,如果某位议员投票支持一项新的住房措施,取值为1,否则为0。对于支持住房的法案,投票支持该法案表示支持住房。就反对房屋法案而言,投票反对这项措施表明对房屋的支持。在最终数据集中,91.9%的议员投票支持住房。在23135张选票中,1873张反对新建住房。自变量:为了估计住房拥有率对议员投票行为的影响,我们纳入了加拿大人口普查的住房拥有率数据。选区层面的数据来源为多伦多市微观层面人口普查数据。我们分别获得了旧选区和新选区的数据

四、实证策略

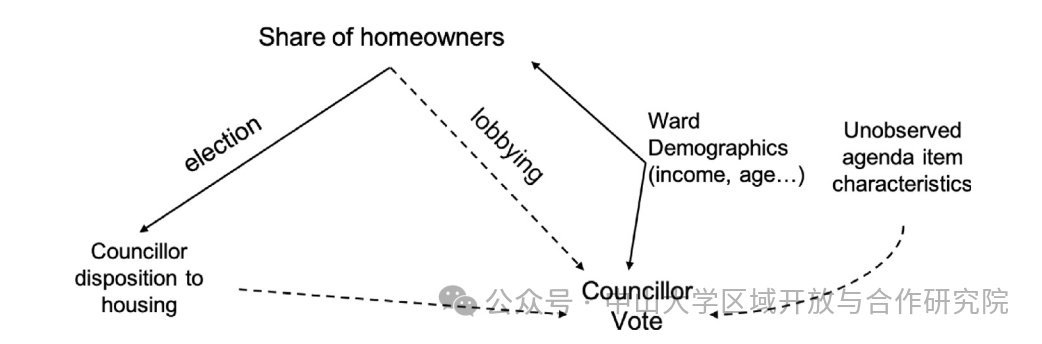

我们的概念框架基于相关文献中城市增长理论(Ortalo Magné and Prat, 2014)和城市政体理论(Fainstein and Fainstein, 1983; Mossberger and Stoker,2001)。城市增长理论认为房主更有可能反对城市扩张,因为新住房减少了所有居民未来面临的租金,这反过来又降低了房主房屋的财产价值。城市政体理论认为地方治理是地方政府和外部行动者者参与一系列复杂的重复博弈后得到的结果,外部行动者可以利用投票、游说和社区压力,使地方决策朝着有利于他们利益的方向倾斜。

在我们的框架中,存在三种经济人:房主、租房者和市议员。房主的动机是使他们的住房资产价值最大化。租房者的动机是降低租金。同时,房主和租房者都有动机都是保护或提高当地社区的舒适性。市议员的动机是通过满足自己选区内业主和租房者的动机来确保自己的连任。当议员批准更多的新住房时,会对住房价格和租金产生下行压力。同时,当议员批准自己选区内的住房时,他们有可能通过引入拥堵外部因素或改变社区特征来改变当地的舒适度水平。

根据上述分析,提出了三个主要假设:(1)代表更多房主选区的议员更有可能反对住房法案;(2)议员们对新住房的支持程度受到该项目是否位于自己的选区的影响;(3)随着项目规模的增加,议员们对自己选区新建住房的支持率下降。

我们将估计的主要计量经济模型由等式(1)表示:

![]()

其中,Vwb是一个虚拟变量,一个来自于w选区的议员对某一项住房法案投票,支持住房开发则取值为1,否则为0。Hw是住房拥有率,选区w的房主在所有居民中所占的比例。Owb是一个虚拟变量,如果某些法案b是涉及到该选区w边界以内时,取值为1,否则为0。𝜃𝑤 是选区层面的控制变量,包括对家庭收入中位数、受过大学教育的人口比例、年龄中位数、劳动力参与率、失业率、欧洲血统人口比例、移民人口比例和单身家庭比例,选区中心到多伦多市政厅之间的距离及其平方项。。𝛹 b是法案固定效应,它控制了法案的平均支持率,也控制了投票行为时序变化。

β1捕捉了W选区的住房拥有率对议员投票支持新住房法案概率的影响β2捕捉了某项目是否位于议员所在选区W内对议员支持住房法案的影响,即“邻避主义”效应。

我们还估计了控制议员个人固定效应的模型,包括了议员固定效应Cwb,由方程(2)给出:

![]()

议员固定效应吸收了议员层面Cwb的特异性差异。议员虚拟变量系数表明了每个议员对住房的特殊倾向。因此,在等式(2)中β1仅显示了房主在游说过程中发挥的作用,而与议员的特异性观念无关。如果议员们完全被他们一直以来的特殊观念所支配,β1的估计系数预期为0。

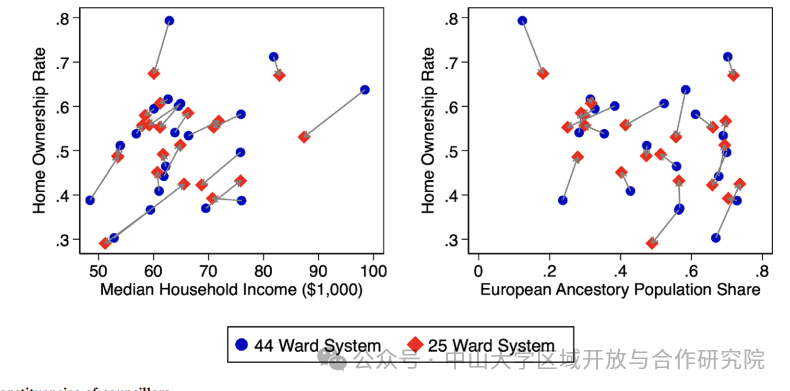

2018年的选区改革提供了一个外生变化,这使得我们能够估计等式(2),改革前后议员在两种选区制度下任职,这改变了他们所在选区的人口结构。图7显示了选区制度改革前后,议员的选民的人口结构(住房所有权份额、家庭收入中位数和欧洲血统人口份额)发生了重大变化。每对连线对应一名议员。

五、主要结果

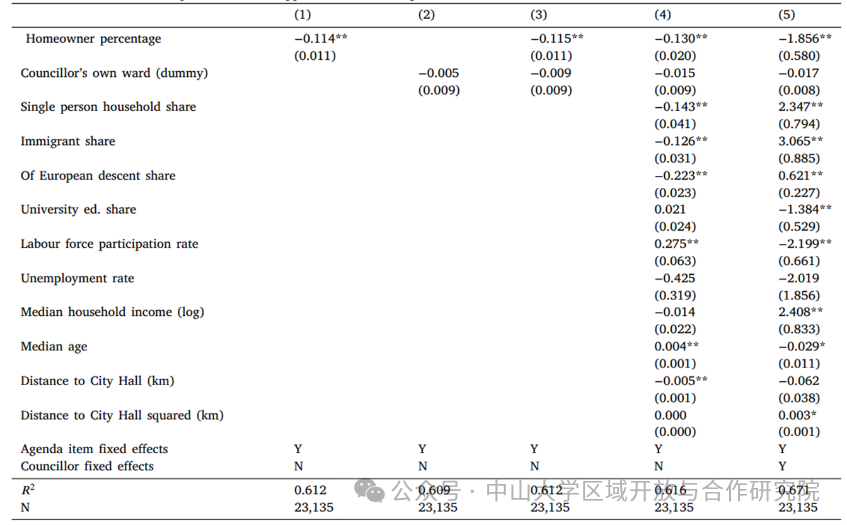

(1)房主效应

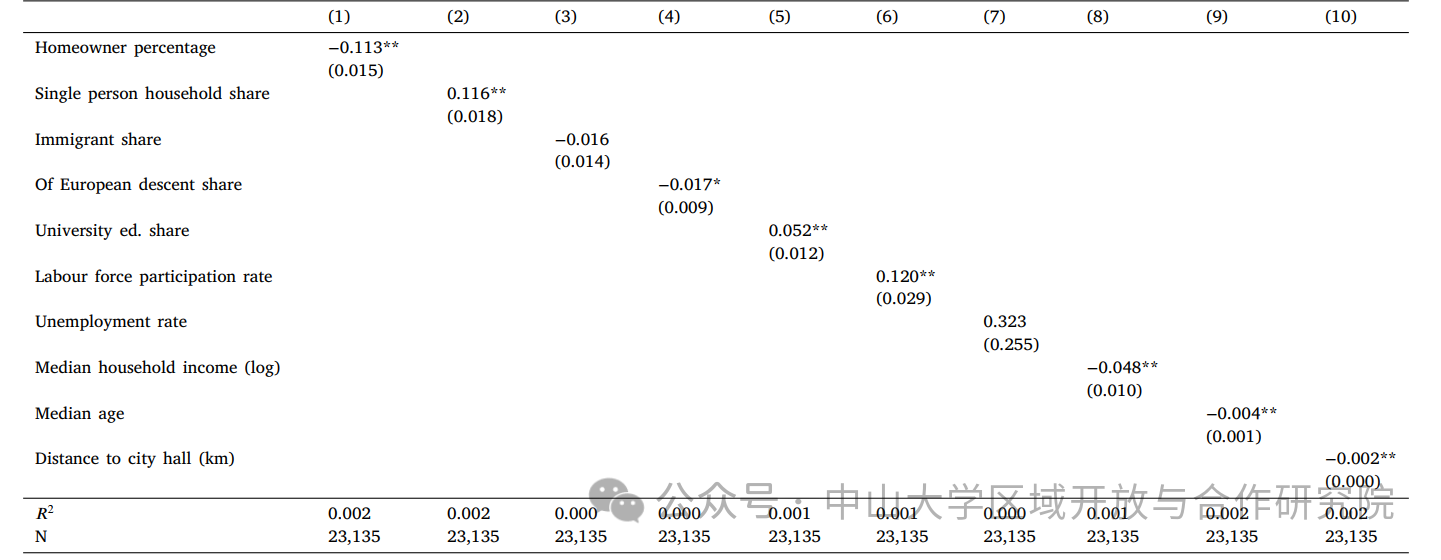

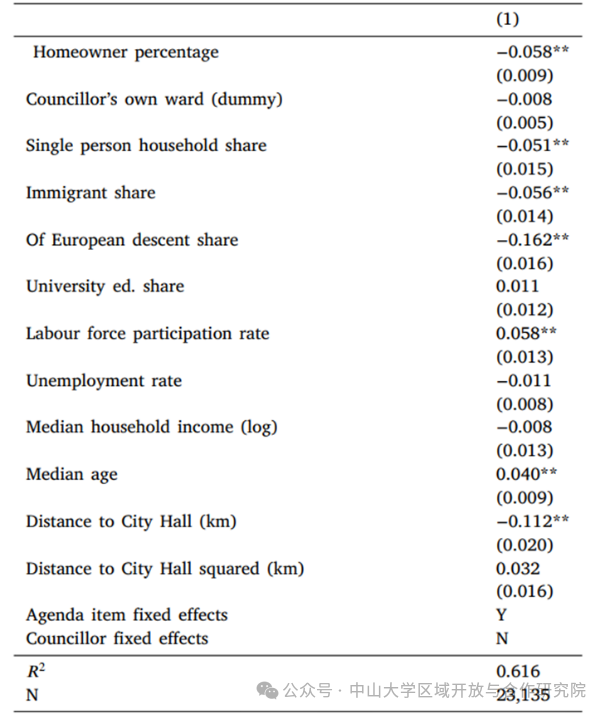

房主效应:第4列包括一整套控制变量,即等式(1)第5列包括额外的议员级固定效应,即等式(2)。结果表明,议员投票行为的很大一部分变化与当地的住房拥有率有关,与我们的第一个假设一致。

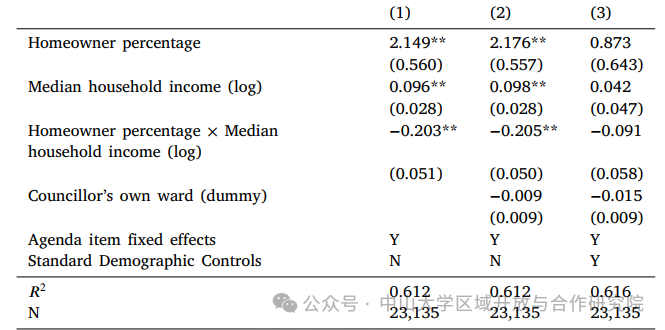

收入异质性:房主对议员行为的影响可能因社区收入而异,表3结果表明当地收入较高时,房主的影响更为负向影响更大。

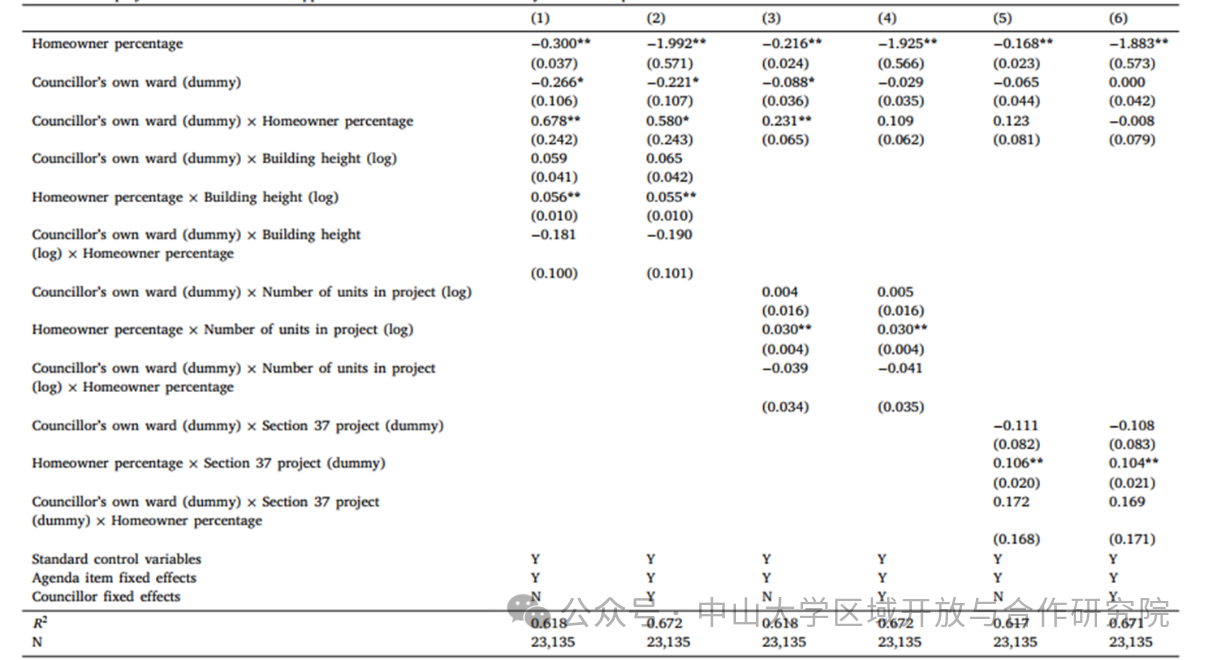

(2)邻避主义效应及其异质性

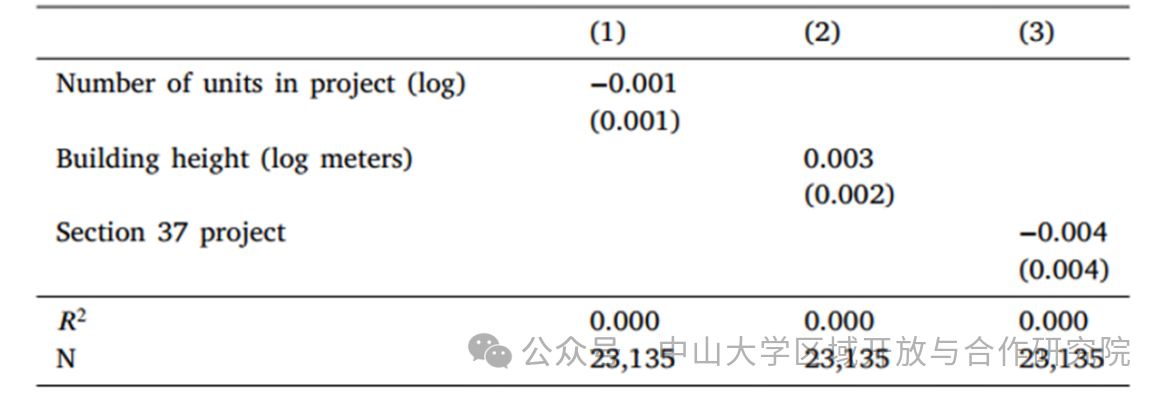

从法案中能够得到项目特征,从而并检验不同项目类型的异质性。表4显示了几个项目特征与议员投票支持该项目的概率之间的相关性,结果表明项目平均支持率不会因项目规模差异而产生显著异质性影响。

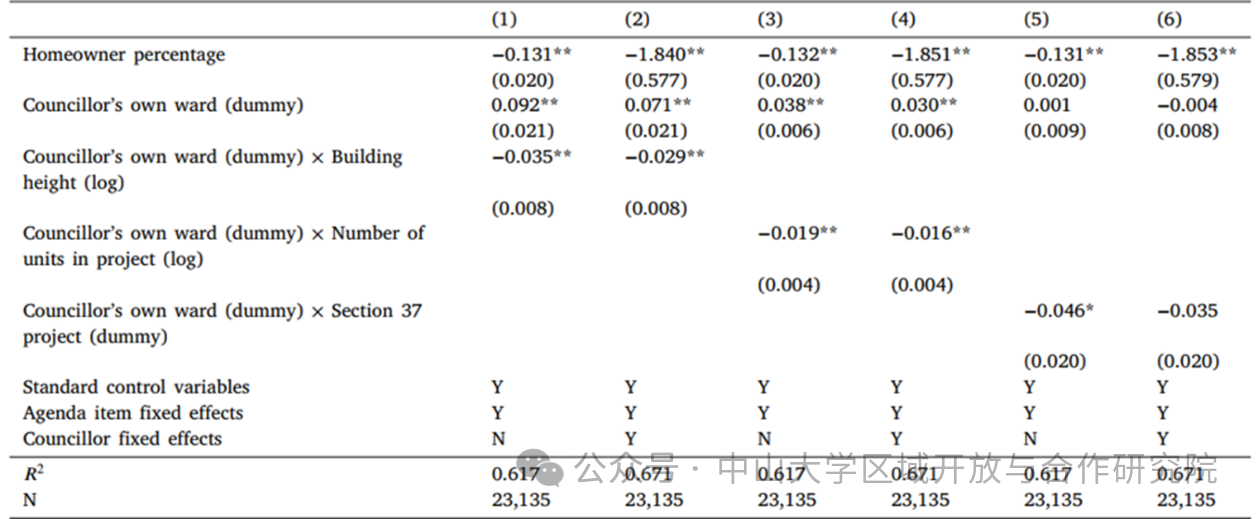

下一步,我们进一步研究了项目特征对邻避主义的异质性影响,表5显示了包括项目特征和项目是否在议员所在选区内虚拟变量之间的交互项。总体而言,表5中的结果表明,大型项目面临着更强烈的地方反对。这些结果与我们的假设3一致。

(3)选区特征对议员投票的影响

为了检验选区的哪些社会经济因素在议员的投票行为中起着最重要的作用,我们进行了标准化回归分析。标准化回归的系数与选区中每个社会经济因素的规模无关,因此,它们可以用来比较每个因素在议员投票结果中的相对贡献。

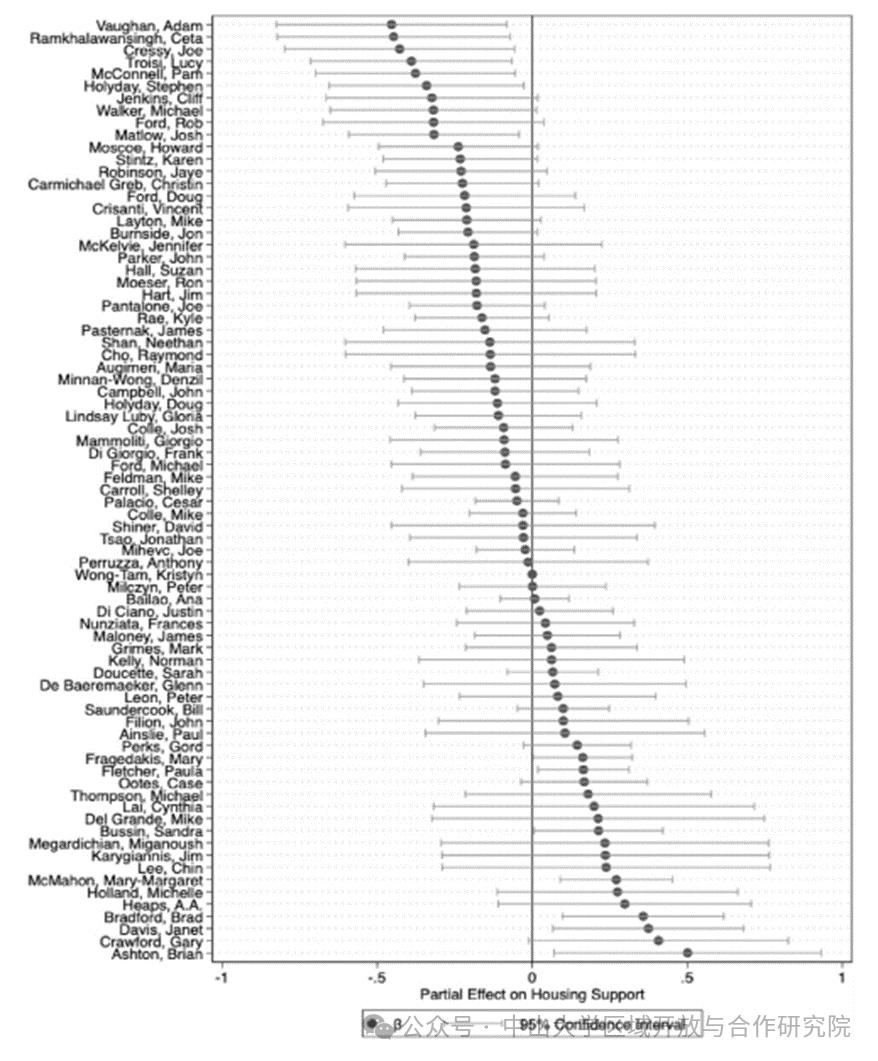

我们的实证策略使我们能够估计特定议员对住房支持的相对立场。根据等式(2)估计的议员虚拟变量系数可解释为议员关于对住房法案支持度的特异性行为的偏效应。为了避免虚拟变量陷阱,我们不包含(议员Adam Giambrone)的虚拟变量,他在研究期间的投票项目最少。右图按照最不支持住房到最支持住房,排列了所有在研究期间投票的议员。0的左边的观察结果代表了对住房的特异性支持低于议员Adam Giambrone的议员,而右边的议员则更支持。

在图9中,我们绘制了议员的无条件影响图。偏效应使用等式(2)计算,但没有控制当地人口特征。图8可以解释为议员将其自己选区的投票行为拉向特定方向的程度,而图9更好地反映了议员对住房的固有倾向。

六、稳健性检验

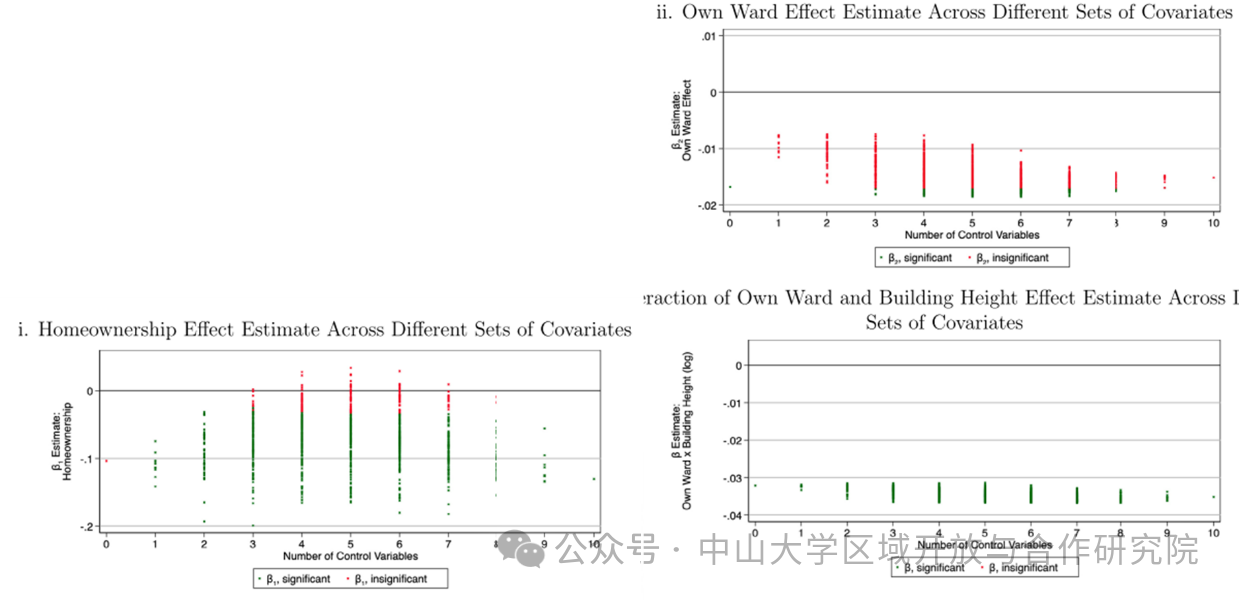

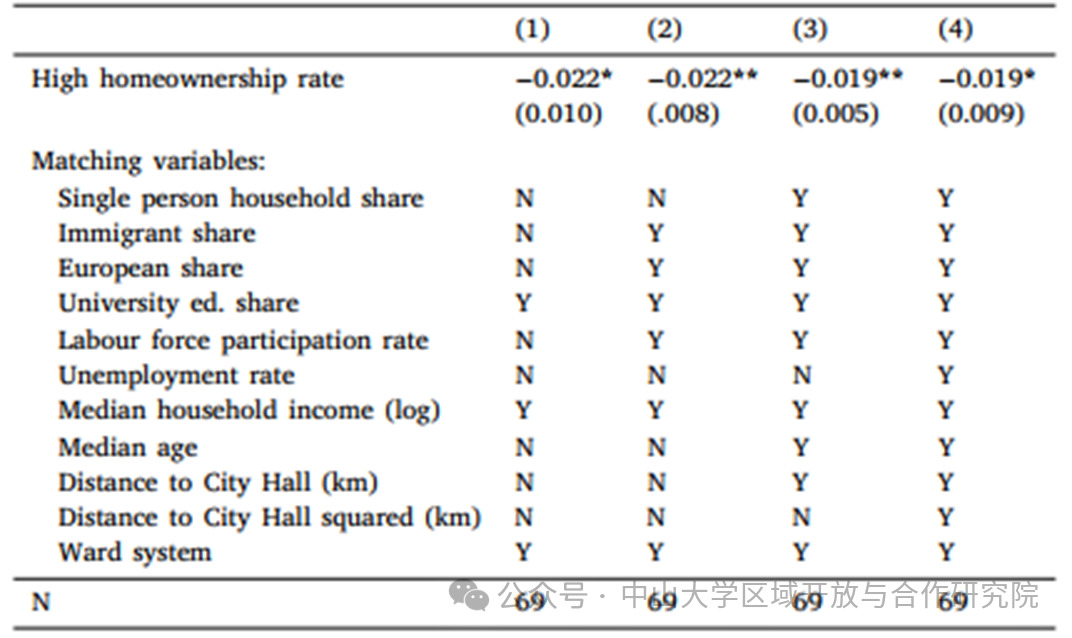

基准回归包括基于当地人口统计特征的控制变量。特定协变量的选择可能会影响我们感兴趣的参数估计。在本附录中,我们包括了一整套备选方程的结果,其中我们去掉部分或全部协变量,以测试结果的敏感性。根据主规范中包括的10个控制变量,我们从10个变量中构建了一个协变量的每一个可能组合的列表。有1024种可能的组合。

在本文的主要模型中,我们使用OLS方法进行回归。在表D.1中,我们通过采用倾向分数匹配(PSM)方法提供了额外的结果。我们使用PSM方法来实现选区之间的一对一匹配。匹配的估计表明,住房拥有率上升10个百分点与支持住房法案的概率下降0.010相关,与我们的OLS结果非常吻合。

七、总结

对新住房的限制给社会带来了巨大的成本(Glaeser等人,2005b;谢和莫雷蒂,2019;特纳等人,2014年)。来自地方的限制是由民选官员在选民的压力下制定的。使用机器学习生成的涵盖2009年至2020年间提交给多伦多市议会的住房法案的数据集,我们估计了当地住房所有权和邻避主义对议员投票行为的影响。

我们发现:(1)面对更多房主而非租房者的议员更有可能反对建造新住房。(2)我们还发现某个项目如果在议员自己的选区内,议员更有可能阻止大型住房开发(即邻避主义效应)。大型住房项目更可能会带来当地的拥堵外部性,如果大规模住房开发位于自己的选区,议员们会更抗拒。这种邻避主义效应在房主比例高的选区中更强。

充分了解限制住房供应的政治机制对于制定旨在将住房供应扩大到更具社会最优水平的政策至关重要。限制新住房的供应给租房者以及在未来房主(就是那些未来可能可能成为房主的人)带来了巨大的负外部性。因此,将住房供应决策提升到地区、省或联邦层面,能够更好地处理这些外部成本,并且也能够使得当地房主限制新住房供应的能力下降。

八、会后讨论

分享结束各位参会的同学针对论文内容展开了热情的讨论。张超博士探讨了包含三项交互项的完整模型具体经济意义,赵毛泽博士探讨了本文研究可能存在的反向因果问题,议会的决策可能反过来对新住房开发产生影响,从而导致可能的内生性问题。梁韫捷博士探讨了本文的机器学习方法。本次学术研讨会充分体现了研究院浓厚的学术氛围,大家在学术交流中相互学习共同进步,提高自己的学术能力,至此,本次文献研讨会圆满结束。

拟稿:黄鸿钊

编辑:陈倩怡

审核发布:毛艳华