开放合作研究团队第34期Seminar学习讨论会

2022年5月11日晚18:30-20:00,中山大学区域开放与合作研究院文献研读会议以线上和线下相结合的方式成功举行。本次学习讨论会由罗开希硕士分享文献《Rebel on the canal: disrupted trade access and social conflict in China, 1650–1911》,该文于2021年发表在American Economic Review。参加学习讨论会人员包括毛艳华教授、李兵副教授、副研究员、博士后以及博士生和硕士生等,另有澳门科技大学、澳门城市大学博士生通过线上形式参与了本次学习讨论会。

Rebel on the canal: disrupted trade access and social conflict in China, 1650–1911

曹一鸣、陈硕

一、文章概述

贸易机会对社会稳定的作用已有广泛讨论:一方面,贸易机会增加了居民收入、提供了就业机会,利于维持社会稳定;另一方面,通达的贸易环境为社会动荡的出现提供了沃土。

本文以1826年在大运河施行的“漕粮海运”政策为准自然实验,试图探讨贸易机会与社会稳定间的因果联系。

文章贡献主要有以下四点:

①基于来自中国的准自然实验证据发现贸易可达性丧失会显著增加社会冲突发生概率,推动“贸易可达与社会稳定”这一重要议题的发展

②重点关注永久冲击、国内贸易以及城市地区的发展问题,丰富现有文献

③研究扩展了关于交通基础设施的相关文献,且基于一种与现有大多研究所关注的当代交通体系不同的历史视角。

④文章从实证经济学的角度加深了对19 世纪以来中国华北地区社会经济动荡现象的理解

二、背景

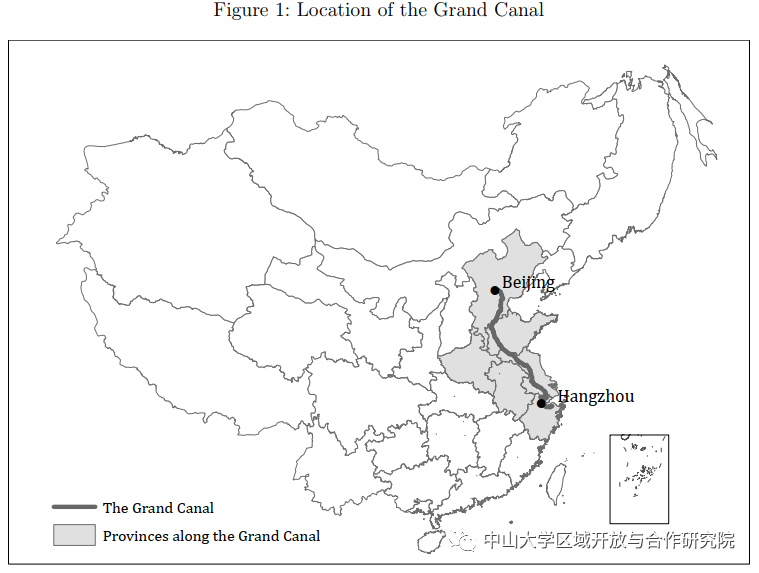

大运河的目的:保证北京的粮食供应,通过大运河将南方生产的谷物运往北方

大运河的贸易效应:大运河推动贸易发展、提供就业机会,客观上使邻近地区受益。在1820年,“运河县”的人口密度比非运河县高出45%。

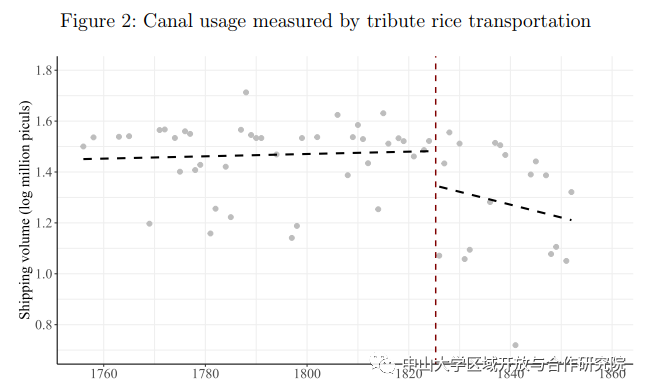

大运河的逐步废弃:1825年,黄河与大运河交界处发生决口洪涝;1826年,清廷决定“漕粮海运”;并对大运河进行修复,次年恢复运营;1855年,停止对大运河的定期维护;1901年,清廷正式宣布关闭大运河。

1826年的实验证明了海运的可及性,加之大运河运输的贡米数量自此后下降趋势明显。因此,本文选取1826年作为大运河的冲击年份。

大运河废弃对社会的影响:大运河的废弃使当地丧失了其带来的贸易效应。高昂的陆运成本使得当地贸易量急剧减少,造成了大量失业,这与随后的社会动乱可能有所关联。

三、数据与变量

原始数据:1650-1911年(261年)期间大运河六个省份的575个县。

(一) 被解释变量:叛乱rebel

数据来源《清实录》,总共有1114次叛乱纳入讨论。对叛乱数量标准化(叛乱数量/1600年各县人口(百万))。并取其反双曲正弦值(arcsinh)

(二) 解释变量

基准分析(DID):

运河县73个:将与大运河接壤或包含部分河段的县域纳入处理组

非运河县502个:远离运河的县被纳入控制组。

扩展分析:

①地理依赖度:使用该县所包含的运河部分的长度代理;

②经济依赖度:由距离运河10公里以内的镇(指起到地方集贸作用的小型单位)在该县所占份额代理;

③空间梯度:计算样本中县域的行政中心到运河的距离,减少运河影响受到的县界约束。

(三) 控制变量

地理特征:①各县域土地面积;②各县域地形崎岖度指数

人口特征:①1600年各县人口密度

气候特征:①温度异常;②极端气候,包括洪涝和干旱

农业特征:①传统作物:湿地水稻和小麦的适宜性指数;②新世界作物:玉米和甘薯的种植周期。

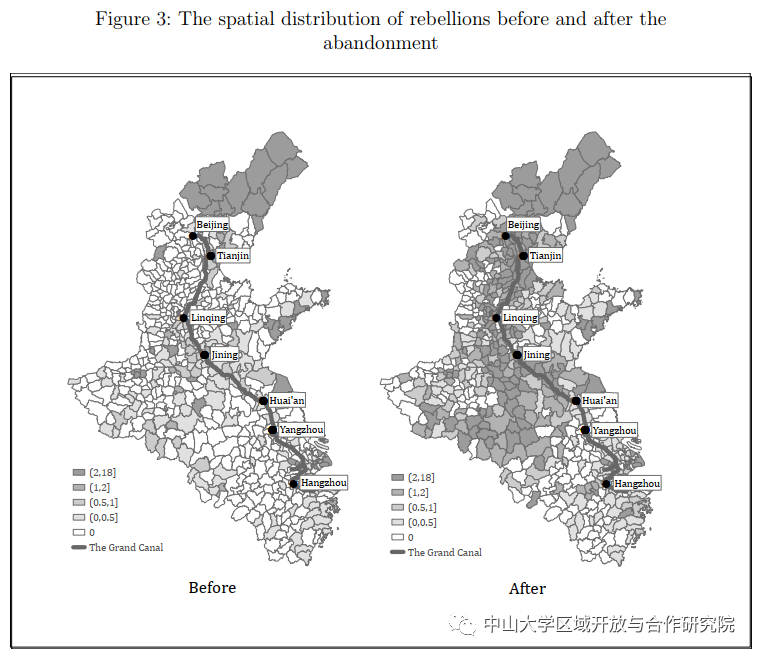

描述性统计如下表所示:

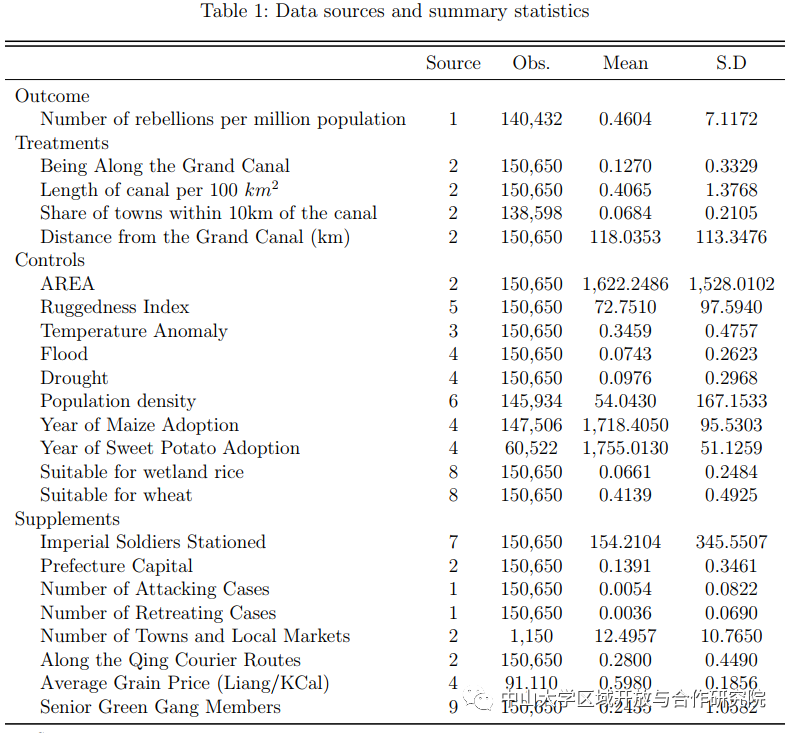

叛乱发生的时间分布:在运河废弃后,叛乱的频率明显增加:从1825年前的每年1.37次增加到之后的每年10.47次。这个数字在1861年达到峰值(66次),并直到1870年代也没有下降。

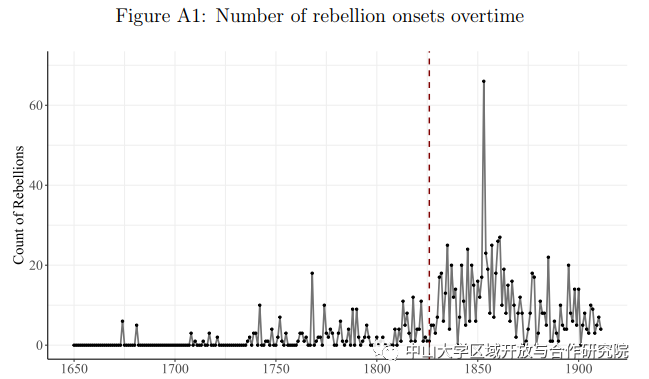

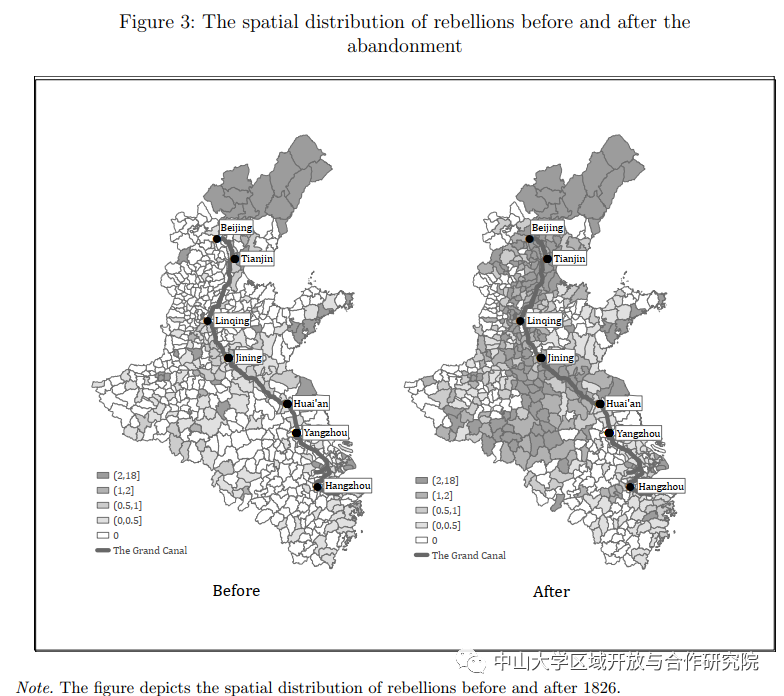

叛乱的空间分布:在运河放弃之前,叛乱的频率较低,但分布较广;废弃后叛乱的总数增加,且分布更为集中。值得注意的是,临近运河的区域,在冲击发生前后的相对变化更大。

叛乱在时间和空间上的分布表明,运河的废弃可能是叛乱总体增加的原因之一。

四、实证与结果

(一)基准回归

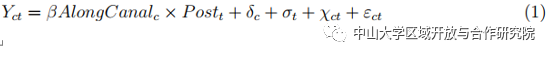

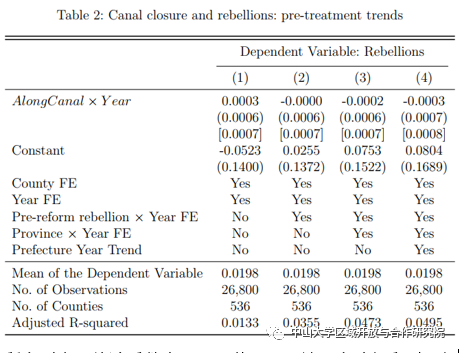

基准回归采用标准DID法:

![]() :叛乱

:叛乱

![]() :虚拟变量,运河县为1,非运河县为0

:虚拟变量,运河县为1,非运河县为0

![]() :虚拟变量,1826年及以后为1,否则为0

:虚拟变量,1826年及以后为1,否则为0

![]() :县和年份的固定效应控制

:县和年份的固定效应控制

![]() :其他控制

:其他控制

![]() :误差项

:误差项

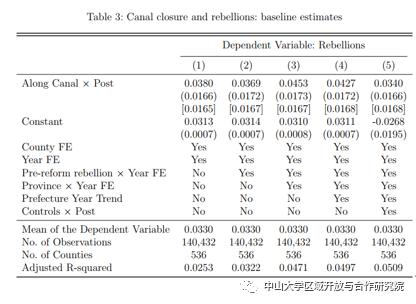

第一列系数为0.038,则表明冲击后运河县每百万人口增加了exp(0.038)-1=0.0387次叛乱。第五列加入Controls ❌

Post项表示允许在冲击前后控制变量的系数可以不同。

回归结果具有稳健性。

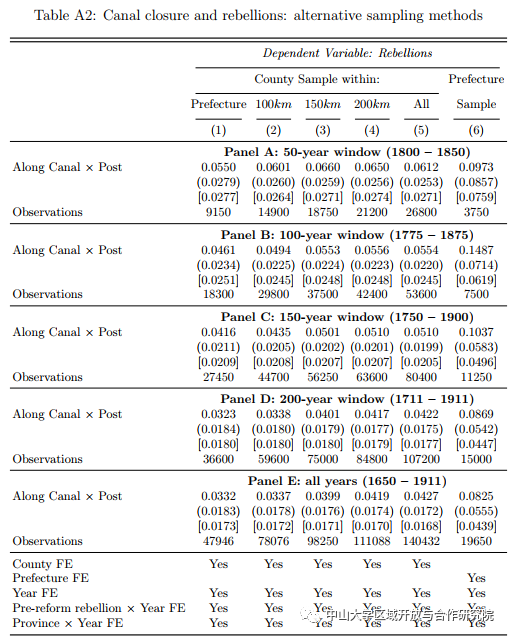

(1)检验模型对样本选择是稳健的:分别对沿运河地级市里的县、100km、150km、200km范围里的县、所有县、所有地级市的县做回归。时间跨度以1826年为中心依次跨度50年、100年、150年、200年以及所有年份。总体上,模型具有一般性,结果是稳健的。

(2)检验模型不依赖变量构建:

A:把原来1600年的人口换成1820年人口,对叛乱标准化。

B:换成估算的每年人口。

C:换成土地面积。

D:没有进行标准化。

E:没有取其反双曲正弦值。

结果显示都只是系数大小发生了变化,都是正向且显著的,故变量构建不影响模型的稳健性。

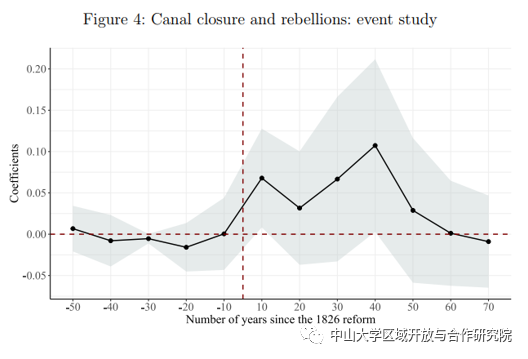

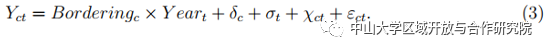

(二)检验选择1826年作为冲击年份:

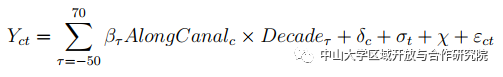

逐十年估算模型:

在1826年之前的5个10年里,实验组和对照组之间的差异很小且基本不变,在之后的7个10年里,系数波动较大,两者之间的差异变大。

更进一步估算1826年之前50年的区别:

在所有列中,估计系数小且不显著,可以认为实验组和对照组在冲击之前没有不同趋势,即随时间变化的趋势是相同的。

因此,本文选择1826年作为政策冲击年份。

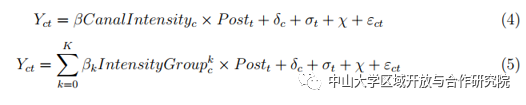

(三)扩展分析

在基准回归中,处理组和控制组并没有一个很好的定义:一方面,部分运河县会更依赖运河从而受到的冲击影响更大;另一方面,运河的关闭也会波及非运河县。

因此,扩展分析取消了二元处理的限制:运河县内存在地理与经济强度上的差异;非运河县由于市场准入的降低也会受到影响。

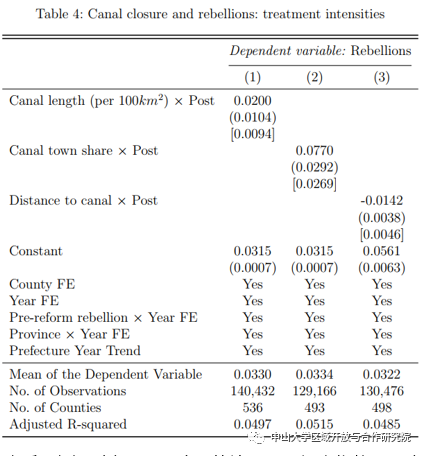

(1)运河县内的地理与经济强度

地理测量:每100km该县内运河的长度

经济测量:距运河10公里以内的城镇占比份额

第(1)和(2)列表明:无论是从地理还是经济依赖上,冲击的影响随着运河县对运河的依赖程度增加而增加。

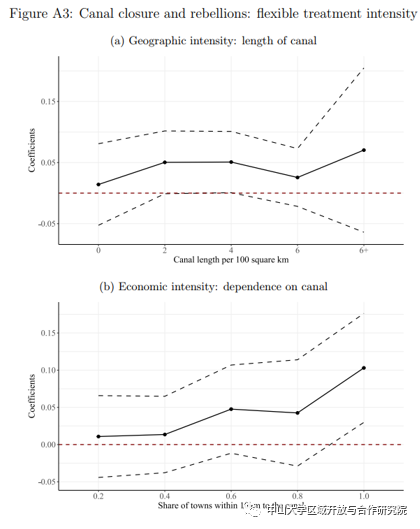

图(a)把运河县按照地理依赖程度分成了五个组,结果表明地理依赖程度对叛乱有影响,但这种影响不是单调的。

同理图(b)表示:冲击影响与经济依赖程度成比例增加

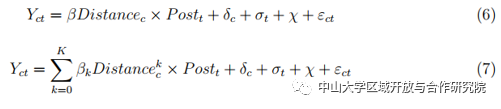

(2)对非运河县的溢出效应

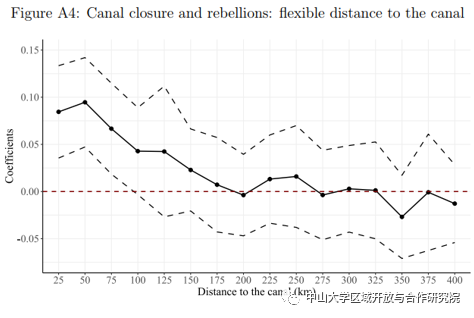

大运河的废弃通过影响市场准入从而影响非运河县。非运河县受到的影响与其和大运河的距离有关:

表4第(3)列表明:运河废弃对叛乱的影响随县与运河的距离增加而减小

把县与运河的距离每25公里作为一组,发现系数随距离增加而减小。且距离150公里以上后,系数变化并不大,因此,可以认为运河废弃的影响范围为150公里。

五、处理其他问题

基准回归用的DID法假设实验组和对照组的变量趋势是一致的,这没有考虑那些叛逆性强的县会更容易受到冲击的影响。

CIC和SCM方法从方法上解释了实验组和对照组之间存在的系统性差异。其中, CIC放宽了基准回归中相同变化趋势的假设;SCM则为每一个实验组个体合成了一个相近的对照个体

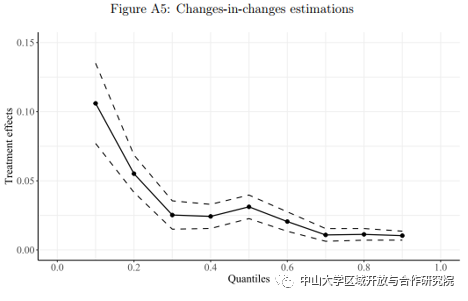

(1) CIC

结果显示:运河废弃对整个分布具有显著的积极影响;且这种影响随分位数水平下降。即对于冲击前叛乱更多的县,运河废弃的影响更小。

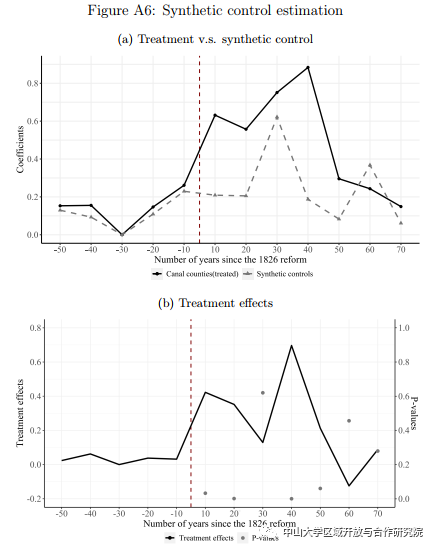

(2)SCM

合成控制法:为每一个运河县构建一个加权组合,使得两者在冲击前的叛乱数量变化是相近的。图a显示了实验组和合成控制组的系数变化,图b显示了两者之差的变化。可以看出运河县在运河废弃后的叛乱数量增加了,这与基准回归的结果一致。

(3)安慰剂检验

再次考虑到运河的存在对运河县和非运河县产生的不可观察的或未知的某种差异,本文采取了两种安慰剂检验,近似于假设运河继续运行对运河县的影响。

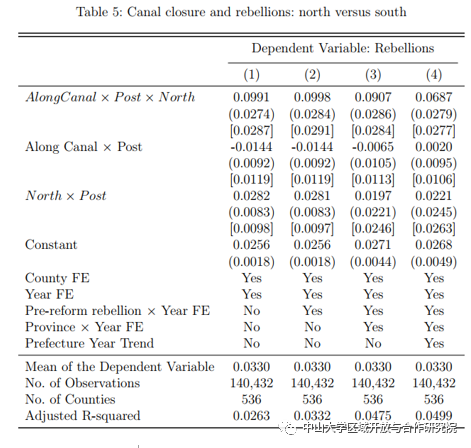

由于黄河泥沙引起运河淤塞,因此,大运河北方受到冲击的影响要比南方大很多。故取黄河以南的县作为安慰剂组,以此检验叛乱是否是受运河废弃所影响。

结果显示:北方运河县受到的影响是显著的,其总影响可由前两个系数之和来衡量;第三个系数表示北方县与南方县受影响的平均差异。

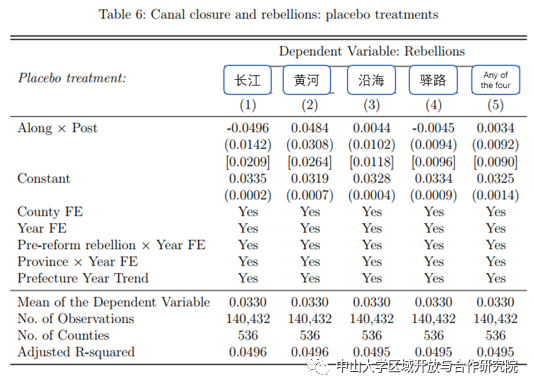

分别选择沿长江、黄河、沿海、驿路的县作为安慰剂组,因为它们与大运河的运输和贸易作用相近。结果显示:第一列系数为负,其他列均不显著。

以上两次安慰剂检验表明:真正影响社会叛乱的是大运河的废弃。

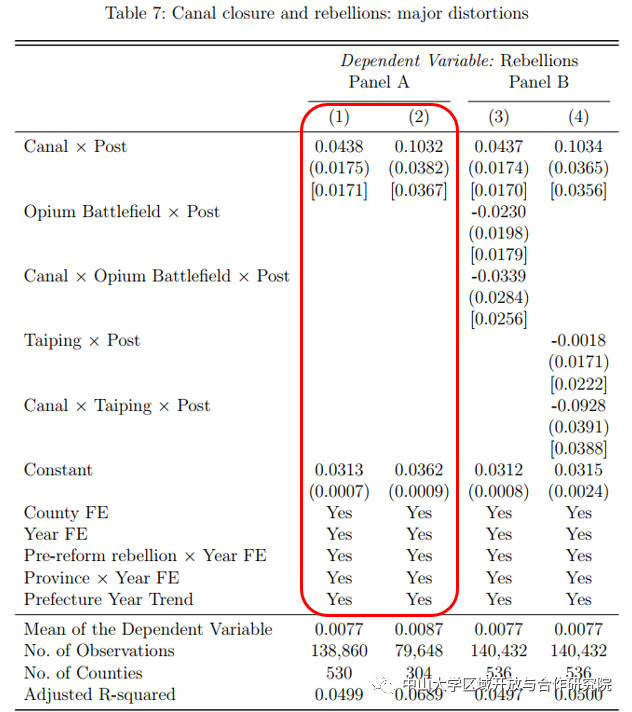

(4)主要历史事件的影响:鸦片战争(1840-1842)与太平天国运动(1851-1864)

第(1)列排除了受鸦片战争影响的县(6个);第(2)列排除了受太平天国运动影响的县(232个)。结果显示,鸦片战争几乎没有影响;在排除被太平天国占领的县后,估计系数反而更大,说明太平天国运动并没有起到增加叛乱数量的作用。因此,本文结果不受两个事件造成统计不准确的影响。

两个事件对于当地叛乱可能存在两个相反的影响:(1)鼓励当地居民自己叛乱(2)替代了当地的叛乱。第(3)列结果不显著,鸦片战争几乎没有影响;第(4)列三重交叉项系数为负,说明太平天国运动在运河县内第二种影响更大,即招募了当地叛乱人士,替代了当地叛乱。

六、机制探讨

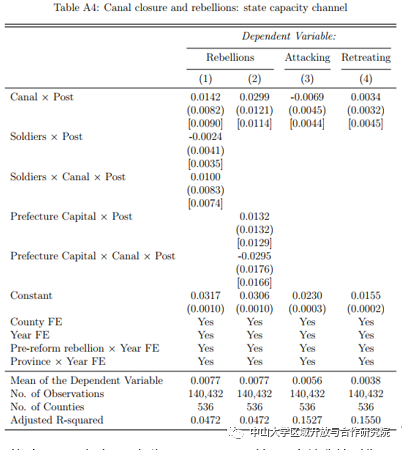

政府镇压能力以两个变量来衡量:1750s的军队编制规模、该县是否地市级行政中心。第(1)(2)列表明镇压能力对随后叛乱的影响不显著。第(3)列考察运河废弃后反叛组织是否倾向于袭击运河县,结果在5%的水平上显著且是负相关。可能反映了运河废弃后反叛组织占领运河县的效用减少。第(4)列考察运河废弃后反叛组织受否倾向于撤退或逃到运河县。结果不显著。

综上,政府镇压能力的潜在下降并不能很好解释运河废弃后叛乱数量的增加。

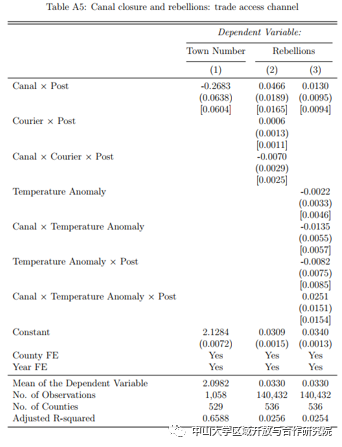

第(1)列表明运河废弃极大阻碍了运河沿岸集市的发展,说明了冲击对地区贸易的破坏性影响。第(2)列考察了陆路贸易的替代是否有助于减轻运河废弃对运河县叛乱的影响。结果符合预期。第(3)列考察运河在气候异常导致叛乱上的缓解作用。结果表明存在缓解作用,但这种作用在运河废弃后消失。这与贸易的作用一致。

七、结论

本文研究了中国大运河的废弃与十九世纪中国北方随后的社会动荡之间的联系。实证结果表明与非运河县相比,冲击产生后的运河县每百万人口叛乱人数比增加了0.0387次。进一步发现,政策冲击对叛乱的效用与县域内运河长度(地理依赖)、距运河10km内集市占该县集市份额(经济依赖)有关;且影响效果随距运河距离增加而衰减,最远范围至150公里。多种稳健性检验方式证实了结果可信。研究发现运河废弃可能通过“贸易机会的丧失”影响着叛乱起义的发生,这与现有历史研究相符合。

八、讨论

文章分享结束后,研究院成员展开了有关讨论。

毛艳华教授认为朝廷花钱维护运河,这使得当地人收益,存在转移支付效应;李兵老师评价此文是一篇典型的经济史研究文章,视角独特,对于这个方向的研究具有参考价值。但研究此类文章也有难点,主要是历史数据难以获取,本文的核心贡献是对数据的处理;荣健欣博士认为文章选取1826年作为政策冲击年份存在争议,主要争议在于清廷于次年恢复了大运河的运营。

本次学术研讨会充分体现了研究院浓厚的学术氛围,大家在学术交流中相互学习共同进步,提高自己的学术能力,至此,本次文献研讨会圆满结束。

拟稿:罗开希

编辑:陈多多

审核:李兵

审核发布:毛艳华