开放合作研究团队第64期Seminar学习讨论会

2023年9月6日下午15:00-17:00,中山大学区域开放与合作研究院文献研读会议以线下的方式成功举行。本次学习讨论会由博士生张超同学分享文献《On the Road: Access to Transportation Infrastructure and Economic Growth in China》。参加学习讨论会人员包括毛艳华教授、博士生和硕士生等师生。

On the Road: Access to Transportation Infrastructure and Economic Growth in China

Baner jee, Abhijit, Esther Duflo, and Nancy Qian

一、引言

中国有句古话:“要想富,先修路”,交通基础设施一直被认为是促进经济增长的关键。这一观点主要是基于一个简单的逻辑:越接近市场的地方,越有利于商品交换,就越容易获得收益。在历史或是现今,证实这一逻辑的例子比比皆是。但对于政策制定者来说,在决定是否投资于交通基建时,还应当考虑以下问题:(1)因果关系问题:基础设施开发是一项有价值的政策目标,还是应该依靠市场的自然力量和/或地方竞争在需求存在时提供必要的基础设施?例如,Fogel的著名论断是,铁路对美国的经济发展影响不如先前的河网,这种误导性的决策是政府盲目投资铁路的结果。(2)基础设施的分布效应:一方面,从固定要素禀赋上来说,更接近市场和新兴思想肯定会益于所有地区。例如,有人认为交通基础设施为美国带来了更多的城市,这些城市随后成为整个国家增长的“引擎”;一方面,农村地区进入城市的机会以及众所周知的城市集聚效应可能会导致生产性资本和熟练劳动力随着时间的推移从农村地区转移到城市,结果,留在农村地区的人们从城市化或城市化中获得的收益非常有限,甚至变得贫穷;另一方面,美国高速公路网络的扩展促进了大规模的郊区化,并使许多城市没有可行的经济模式。

面对着关于交通基础设的肯定或质疑声,本文利用中国县级数据,评估了改革开放后快速发展的20年间(1986-2006),交通基础设施可达性的经济效益。本文主要关注的问题是:从长远来看,被“准随机”分配以更好地利用交通网络的区域是否具有更好的经济成果?具体来说,首先,获得更好的交通运输是否会使受影响的一般区域更富裕(因为它吸引或产生更多新的经济活动)还是使它变得贫困(因为人力和物质资本更容易外流)?其次,在出现新的经济机会并可能实现增长时,交通网络更便利的地区是否会受益更多,并成为增长的引擎?

虽然本文是在中国背景下进行的研究,但仍然具有较强的外部有效性。首先,或许有人质疑,由于近年来对基础设施的大量公共投资,在中国获得基础设施的边际效应特别低。但数据显示,距离直线最近的县(前10%),距铁路的距离仅为距直线最远(后10%)的距离的三分之一。同样,距离较近县的公路长度是较远县的两倍多(尽管后者的面积几乎是其两倍)。其次,或许有人质疑,:缺乏要素流动性是由于中国政府控制劳动力流动的尝试,而且经验结果难以轻易推广到其他发展中国家:我们承认,中国政府可能是独一无二的在实施明确的政策以长期控制移民方面,然而,低水平移民并非中国独有,特别是对于低技能的低工资农民工该群体在印度等其他情况下相对不流动。此外,无论哪种因素(例如劳动力,资本)是不流动的,我们的模型结论都类似。并且资本的流动性低已经在若干发展中国家的情况下得到了证明。

以往文献主要从市场整合角度考察了运输基础设施的影响,重点关注按照贸易模型预测的价格趋同和要素相对价格的变化。与这些研究不同,本文关注更长远的,更宏观的问题:靠近交通线带来的交易成本的降低是否真的使这些地区更为富裕?我们的估计提供了一个更简约化的模型,不仅包括更有效的贸易可能带来的收益,而且还包括更大的要素流动性,更好的受教育机会,医疗保健和财务以及其他更广泛的影响,这些影响来自思想,技术等的扩散。此外,本文提供了对基础设施对经济影响较小的潜在解释——缺乏要素流动性可能会限制更好的基础设施的影响。这一想法对于许多目前正在投资改善其基础设施的发展中国家具有重大的意义。我们的发现还有助于理解欧洲帝国主义对中国经济发展的长期影响。在使用条约港口构建路线时,我们的研究与Jia(2004)密切相关,条约港口的长期经济发展要比中国其他地区更好。通过显示通过铁路,条约港口以外的地区也受到影响,我们对此进行了补充。

二、背景

(一)城市和农村的人力与物力资本

中国的发展重点一直集中在经济增长和推进工业化上。在1950年代初期,这意味着将技术工人和机器搬到城市,用于资助工业发展占政府收入的百分比从1952年的32%增加到1957年的57%。人们也非常重视改善城市的人力资本。除了将技术工人转移到城市以外,还特别重视中等和高等教育(中国所有的中等和高等教育机构都位于城市)。即使某些学生出生在农村地区,这自然也会导致人力资本被吸引到城市中去。

农村地区也获得了投资,尽管少于城市。农村建立了大量的小学,使所有农村儿童都能接受基础教育。据报道,尽管近80%的人口仍在农村,中国的识字率从1949年的不到20%提高到1982年的68%。农村地区也获得了对有形资本的投资:村庄被集体化,有形资本由集体所有和管理。当中国在1980年代初开始实行非集体化时,集体资产被村庄继承,并经常被用来组建乡镇企业(TVE)。乡镇企业的所有权结构是中国特有的。

(二)对劳动力流动性的限制

如果工人未经政府允许而搬家,他将无法获得所有公共资源。对于城市居民而言,这意味着失去上学,医疗保健的机会,并且在1980年代和90年代初,这也意味着失去了口粮和住房。对于农村居民来说,这意味着失去耕地。

对于像大学毕业生这样的熟练工人,以及具有特定行业(例如1990年代中期和后期)所需的技能的工人,他们可以找到能得到搬迁许可的工作。但是对于其余的人口来说,获得许可非常困难。因此,尽管在此期间移民工人的数量大大增加,但其中大多数是保留了原来的住所的临时移民。

(三)城市与农村的经济增长率

改革开放时期,中国的城市和农村地区的增长率存在差异。在1978-84年的第一年,农村居民的实际收入以每年17.7%的速度增长,而城市居民的实际收入仅为7.9%。在1980年代中期,这种模式被扭转,在改革时代的其余时间里,城市优势稳步增长。平均而言,农村实际收入增长率下降至仅有4.1%,而城市实际收入增长率约为6.6%。

三、实证检验

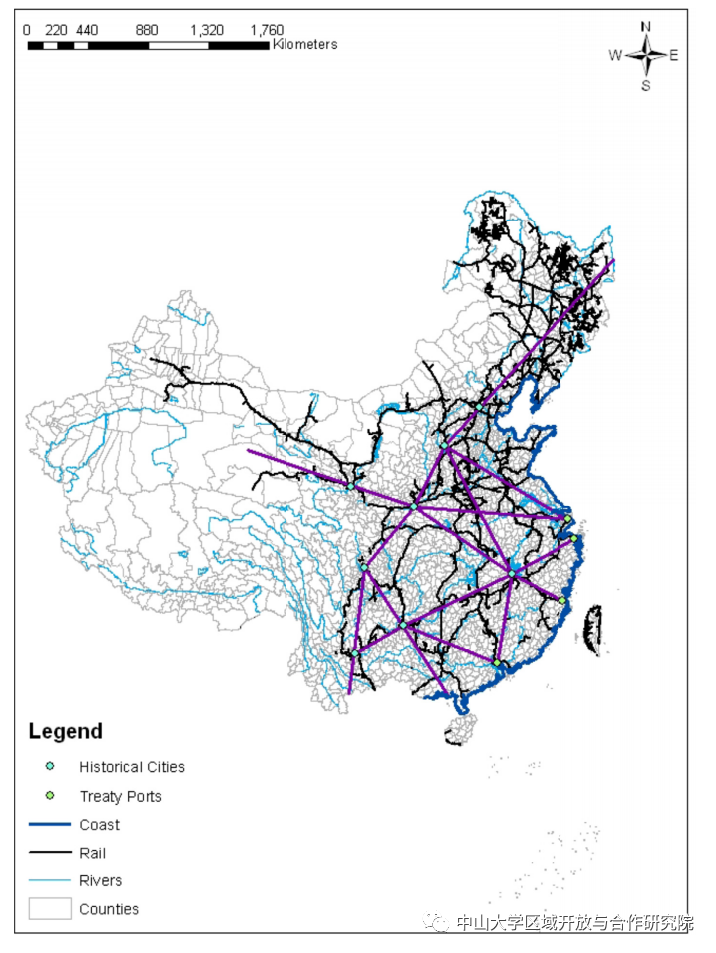

(一)简化线确定

我们从大约1860年的中国重要历史城市开始:北京,太原,兰州,西安,成都,贵阳,昆明和南昌。这些是具有政治和经济意义的城市中心。

除此之外,我们添加了四个城市(第一次鸦片战争开放的港口:上海,宁波,福州和广州)。选择这四个城市是由于其战略位置,在“不平等条约”中,西方国家得以将其军队安置在条约港口。因此,选择这些港口是为了方便欧洲船只的通行,并且帮助军队在起义或战争情况下快速应对。

我们样本中的四个条约港口都沿着海岸或一条主要通航河(上海和宁波位于长江的北部和南部,福州位于黄海南部,广州位于西江,靠近南海)。除广州外,这些地点是村庄,而不是成为条约港口之前的重要历史城市中心(例如南昌或西安),且都不与大运河相连。因此,这些地区被选为港口仅仅因为其军事地位,而非与其经济发达程度相关。

简化线的绘制方法为:(1)从每个历史名城到最近的条约港口和/或最近的其他历史名城画一条直线。(2)如果有两个城市(或港口)的距离差异小于100公里,我们将两者都画一条线。(3)简化线一直穿过城市,直到遇到自然屏障(例如青藏高原,海岸线)或与另一个国家的边界。如果扩展,这些路线中的许多路线将到达中国以外的重要殖民城市。

正如预期的那样,用这种方式绘制的线与20世纪初修建的铁路非常吻合。与之不匹配的地区包括西北地区(铁路建设从是1970年代后共产党政府执政期间完成,以将这些地区从政治上纳入中国)以及东北地区(大部分铁路由日本殖民政府在1920-30年代完成的,以试图占据这些地区)。因此,我们的估计样本将排除新疆,西藏,内蒙古和满洲里。

(二)计量模型

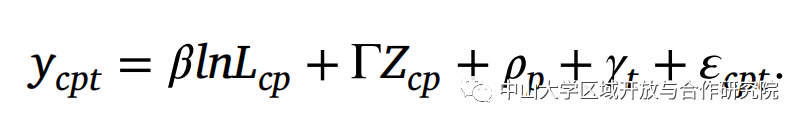

本文主要的计量模型为下式:

Ycpt表示p省份c县第t年的经济效益,lnLcp表示p省份c县到“连接线”最短距离的对数(是本文交通基础设施可达性的代理变量),Zcp是一系列县域层面的控制变量,并且控制了省份固定和年份固定,标准误聚类到县级。

需要注意两点:第一,越靠近“连接线”的县也更加靠近连接点的城市,因此,我们在基准回归中控制了县到连接点城市的距离;第二,“连接线”将历史重要城市和通商口岸连接起来会经过河流,河流也是重要的传统交通工具也是农业生产的重要投入,我们也在基准回归中控制了县到可通航河流的距离

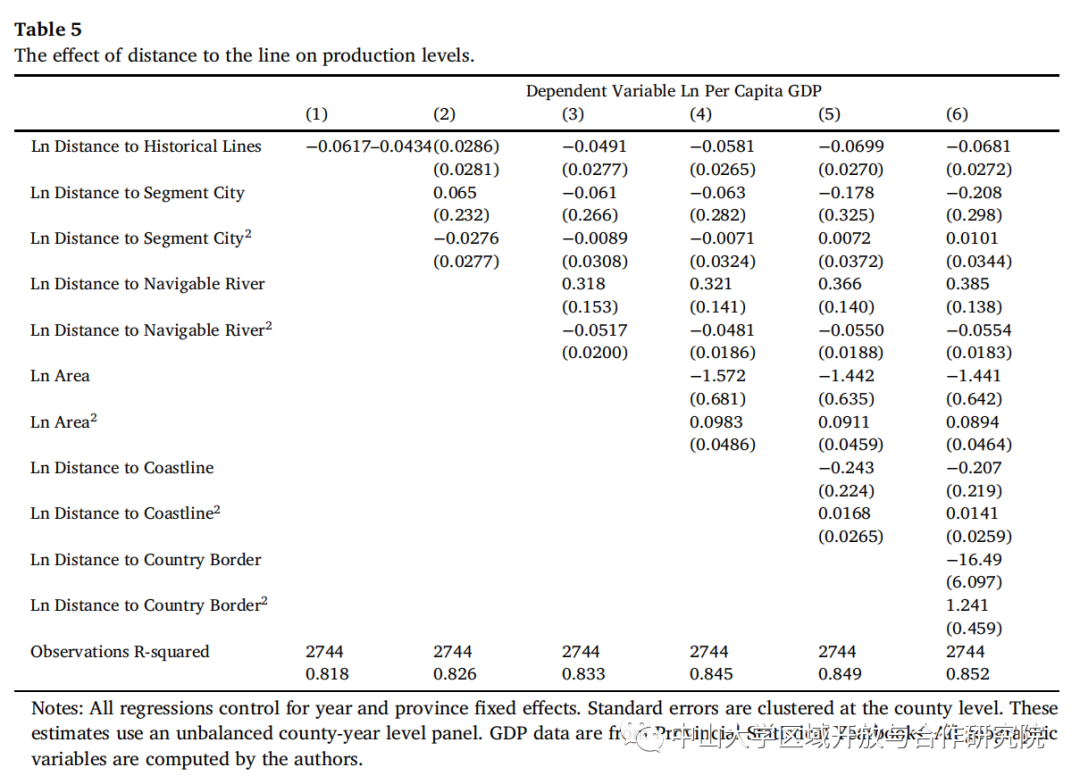

(三)到简化线的距离对人均GDP的及其增长的影响

表5报告检验交通基础设施可达性对县域GDP影响的结果。加入到端点城市的距离是为了控制城市集聚效应带来的影响;由于传统交通方式在铁路等基础设施建成之前就已经存在,因此加入到通航河流、海岸线的距离是控制人们使用传统交通方式的机会。控制到国家边界的距离可以解决“边界”效应的可能影响;最后,对海岸线距离的控制也解决了在我们研究期间,沿海地区和内陆地区之间的经济条件差异影响。核心解释变量县到“简化线”的距离在5%的水平上显著,意味着县到“连接线”的距离与人均GDP之间的弹性为-0.0681。作者还将该评估结果与研究期间的经济发展状况进行了比较。在回归样本中,到“连接线”距离第75百分位的县是第25百分位的3.8倍,结合我们的结果,更远的县人均GDP更低,约降低了26%(-0.0681*3.8=-0.258)。在本文分析的18年时间里,人均GDP从2744元增长至9916元,增长率约为242%,因此,通过比较可以看出由到“简化线”的距离所引起对经济发展影响相对较小。

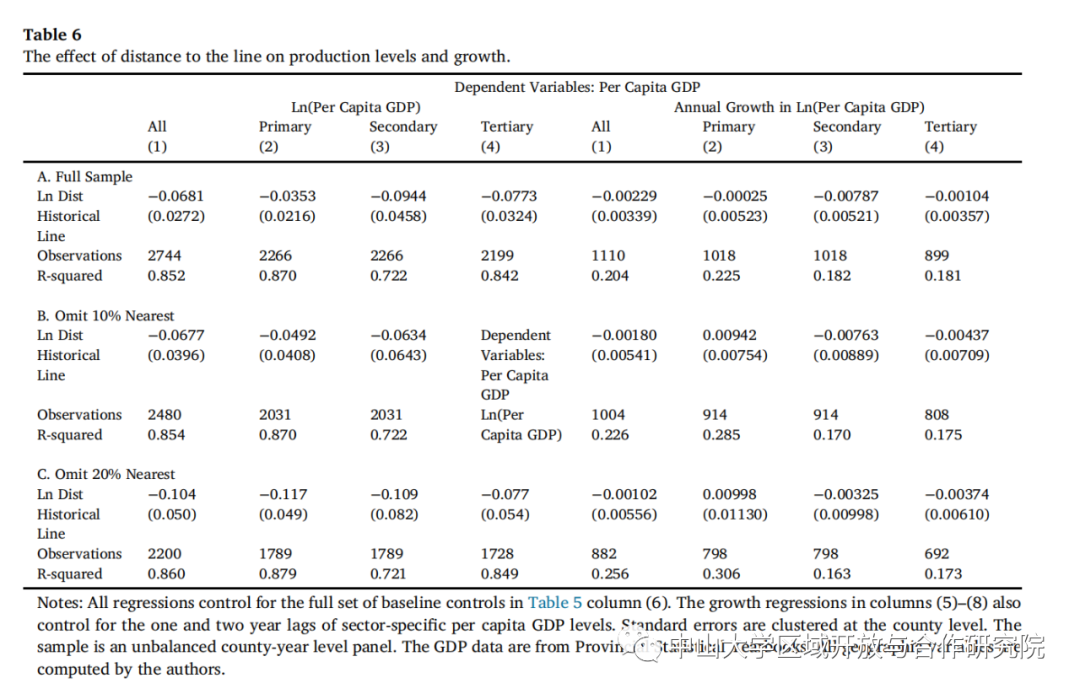

表6报告了交通基础设施可达性对分产业的人均GDP和人均GDP增长率回归结果。Panel A 显示了全样本的回归结果。列(1)-(4)报告了交通基础设施可达性对分产业的人均GDP的回归结果。列(5)-(8)报告了交通基础设施可达性对分产业的人均GDP增长率的回归结果。考虑到贫困地区相对于富裕地区的增长率本身存在的差异,本文还控制了人均GDP增长率之后两期,回归结果发现,所有回归系数都在统计上不显著,这说明交通基础设施可达性对人均GDP增长率并没有显著影响。考虑到距离“简化线”的聚集效应,表6的Panel B和Panel C报告了作者将最接近“连接线”10%和20%的县剔除后的回归结果。将第(1)-(4)列Panel A和Panel C的估计结果进行比较,就会发现,如果存在集聚效应,当我们偏离这条线,人均GDP的值会略大一些。但系数却与之前一样,因此我们认为集聚效应对人均GDP增长并没有影响。

(四)到简化线的距离对企业选址的影响

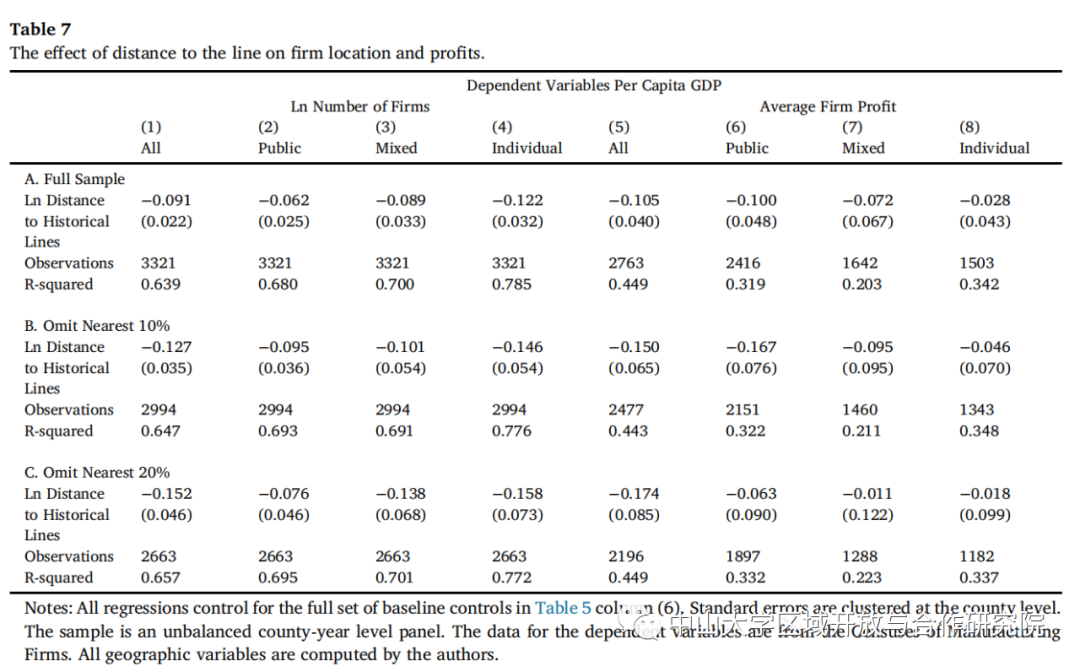

表7显示了到简化线距离对制造企业数量和平均利润的估计影响。A组显示了完整样本的估计值,第(1)-(4)列结果表明,与简化线距离越远将导致更少的公司;第(5)-(8)列的估计结果表明,距离简化线越远将导致平均利润较低。此外,在B组和C组中,我们重复对样本的估计,其中不包括离简化线最近的10%和20%的县,估计值也为负值,且数值变化不大,因此,排除了聚集效应。

(五)到简化线的距离对家庭收入的影响

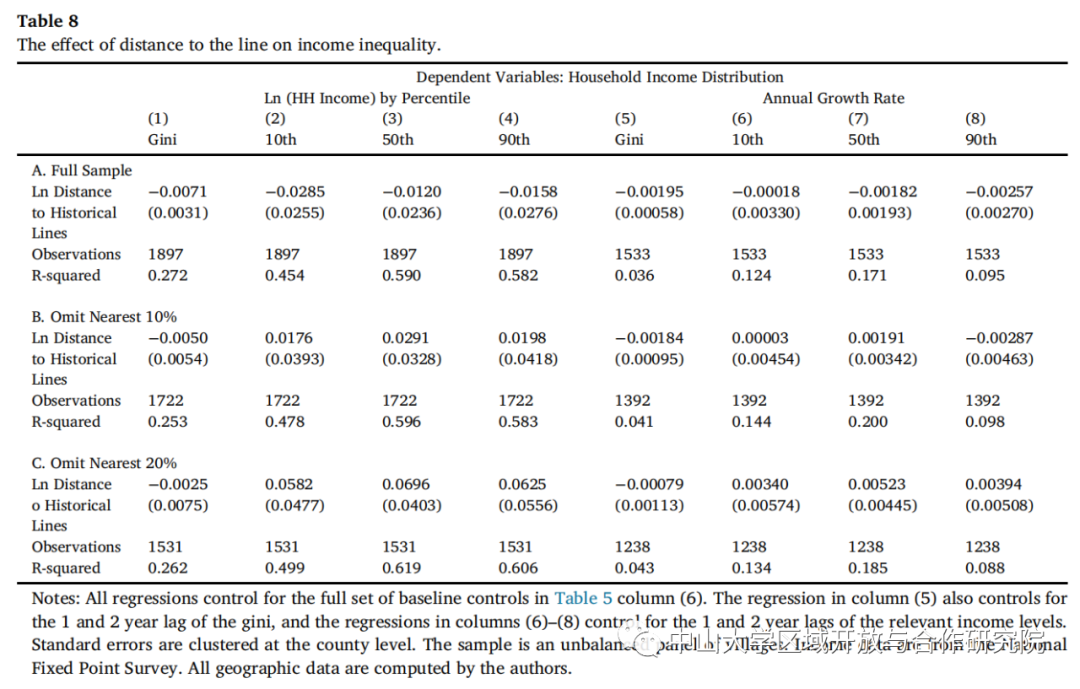

表8显示了到简化线距离对农村家庭平均家庭收入的影响。A组第(1)列显示,与简化线距离与农村家庭收入的基尼系数呈负相关,即离简化线越近,家庭收入不平等程度越显著;在第(5)列中,我们估计了与简化线距离对基尼系数年变化的影响,结果表明,到简化线距离与不平等现象的缓慢增长有关。在B组和C组中,我们给出了限制性样本的结果,估计结果表明,对家庭收入不平等的影响主要是由离简化线最近的县所导致的。

四、结论

在本文中,我们研究了在中国经历GDP快速增长的贸易和市场改革开放后的二十年中交通基础设施通达度的影响。我们发现,更接近历史交通网络的地区的人均GDP水平更高,收入不平等程度更高,企业数量更多,平均企业利润更高。但是,这些水平差异的幅度相对较小,没有证据表明,在中国对贸易和市场改革开放之后的二十年中,经济增长迅速,距离的增长影响了收入的增长。

但是,结果并不会使那些认为对运输基础设施的投资可以促进经济发展的人感到失望。相反,这突出了其他因素在考虑基础设施对增长的影响方面的重要作用。正如在这里引言中所指出的那样,在不了解这类投资回报的情况下,人们无法判定是否应该进行基础设施运输方面的投资。在本研究议程中,找到可行的方法来估计甚至确定社会收益仍然是有待后续研究。

会后讨论

分享结束各位老师和同学针对论文内容展开了热情的讨论。毛艳华老师建议之后分享的同学在分享时要注重对文章整体研究对象的把握。另外他认为该文使用的方法具有借鉴意义,可以尝试将其运用在国际贸易领域。同时文章在技术细节方面较为详细的处理也值得借鉴。

本次学术研讨会充分体现了研究院浓厚的学术氛围,大家在学术交流中相互学习共同进步,提高自己的学术能力,至此,本次文献研讨会圆满结束。

拟稿:张超

编辑:程雪琳

审核发布:毛艳华