开放合作研究团队第19期Seminar学习讨论会

2021年11月30日晚18:30-20:45,中山大学区域开放与合作研究院文献研读会议以线上和线下相结合的方式成功举行。本次学习讨论会由马帅兵同学分享文献《The Making of the Modern Metropolis:Evidence from London》。参加学习讨论会人员包括毛艳华教授、李兵副教授、副研究员、博士后以及博士生和硕士生等,另有澳门科技大学、澳门城市大学博士生通过线上形式参与了本次学习讨论会。

The Making of the Modern Metropolis : Evidence from London

Stephan Heblich, Stephen J. Redding & Daniel M. Sturm

一、引言

随着城市规模不断扩大,现代都市区的经济活动也愈发集中,同时出现了工作场所和居住场所分离的现象。以大伦敦和纽约市为例,每天有数百万人在其住所和工作场所之间流动。然而,在经济学研究中,我们对于这一巨大通勤流量在维持密集的经济活动中所起的作用知之甚少。一方面,这些通勤流量在通勤时间和交通基础设施的大型网络建设方面造成了不小的资源成本,另一方面,它们对于以生产和消费为特色的主要商业和住宅区的发展又起到了不可忽视的推动作用。

19世纪中叶蒸汽铁路的发明产生的交通革命极大减少了行进给定距离所花费的时间,从而实现了工作场所和居住场所的首次大规模分离。基于该历史事件,本文收集并创建了1801-1921期间大伦敦地区的详细数据集,并结合空间模型,为职住分离对集聚产生的积极作用提供了证据。

二、数据

(1)双边通勤:本文第一个关键要素是大伦敦区内各行政区之间双向通勤流量的完整矩阵,该矩阵在1921年对英格兰和威尔士的人口普查中首次报道。把大伦敦的双向通勤流量矩阵中的各行相加,可以得到每个行政区按工作场所的就业(称为“工作场所就业”)。汇总各列,可以按居住区获得每个市镇的就业机会(称为“居住就业机会”)。本文还将居住区就业除以1921年每个行政区的人口得到就业参与率。

(2)以居住划分的人口:将1921年的双边通勤数据与大伦敦地区(1801-1911年)的人口普查与历史数据结合起来。假设给定自治市镇的居民就业人数与人口的比率在一段时间内保持稳定,本文使用该比率的1921值和历史人口数据来构建较早普查年份的居民就业人数。

(3)课税价值:使用应课税价值来衡量大伦敦地区的地面空间价值,该比率对应于土地和建筑物使用的年租金流量,也等于价格乘以地面空间的数量。作者对于1831-1921年间每个区的土地和房屋的价值建立了数据集。

(4)交通网络:本文使用陆上铁路网,地下铁路网以及综合公交和有轨电车网络的历史地图,构建了历史地理信息系统(GIS)数据。本文根据伦敦郡议会(1907年)报道的伦敦历史平均旅行速度和交通方式,通过区分四个交通网络来衡量双边旅行时间。同时,假设教职员工遵循的出行时间成本最低,构建了教区和自治区中心之间的双边出行时间。假设工人在两种运输方式之间进行转换时会花费3分钟的旅行时间,并且只能连接到火车站的铁路网络。

另外,作者还根据1866,1881,1891,1911的普查数据获得以工作场所与通勤分类的历史雇佣数据,此外为方便与其他大城市比较,同时也收集了柏林、巴黎、波士顿、芝加哥、纽约等地的历史雇佣、人口与通勤数据。

三、简约证据

该节方法的关键思想在于,若伦敦中心区域相对于城郊有更高的生产率,出行技术提高导致的通勤成本降低使得中心专业化为工作场所,城郊专业化为居住场所。本节中,作者首先展示了在铁路网扩展以后,伦敦市人口下降,城郊人口增加;其次,作者说明了伦敦市人口下降与其雇佣数的增长相联系;然后,他进一步展示了伦敦城专业化的变化使得其成为价值更高的地区(反映在土地与房屋的价值份额上)。

A.城市规模与结构

通过描述性分析与画图,作者展现了1801-1921年期间伦敦市以及大伦敦区居住人口的数量变化,可看出从1851年以来,伦敦市人口大幅下降,而大伦敦区人口上升。同时,房屋及土地的课税价值则与居住人口呈现相反的形态。作者还计算了从其他县区乘坐铁路到达伦敦市中心的时间指数,发现其从第一个铁轨建成后就出现大幅下降。

B.DID-事件研究结果

在检验人口增长与铁轨建设的关系时,关键的识别问题在于铁路并非随机建立的。作者在时间分析法中包含了行政区固定效应以及行政区-时间趋势来解决这一问题。

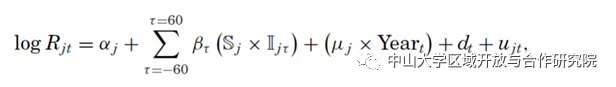

第一步,在同质性处理效应的假设下,作者设立了以下基准模型:

回归结果显示系数在建造铁路后出现了显著上升,表明铁路到达后人口增长的变化立即发生。

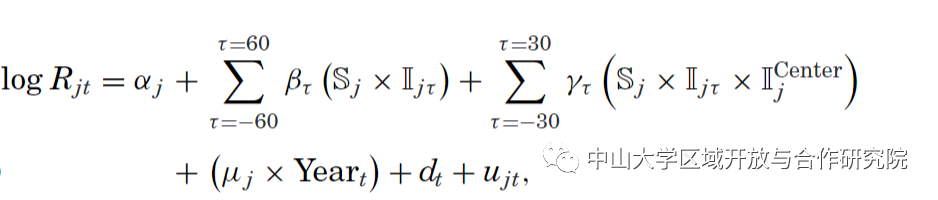

接下来,作者扩展了基准模型,通过区别在大伦敦区域中心与城郊的行政区检验了异质性处理效应。

结果显示,对于伦敦中心以及外部地区,在铁路建成后60年内,系数的绝对值都会增加,原因之一可能是随着铁路网络的扩展,与铁路网络的连接的价值会随着时间的推移而增加。利用与前文计算出行时间减少相似的方法,作者发现了自铁路建成以来出行时间减少的系数显著为负,而其与市政厅距离交互项的系数则显著为正。因此,在控制铁路-是否建造-年份交互项后,该回归映证了前文出行时间减少增加了大伦敦区城郊的人口而降低中心区域人口的猜想。

四、基本模型

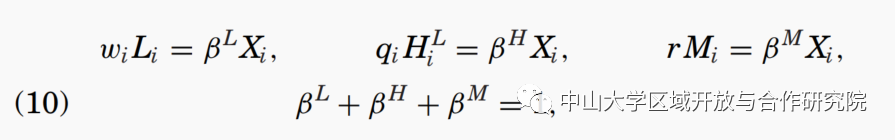

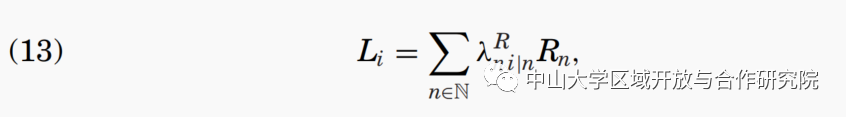

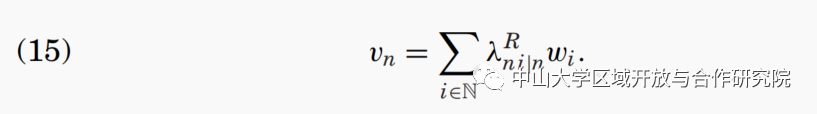

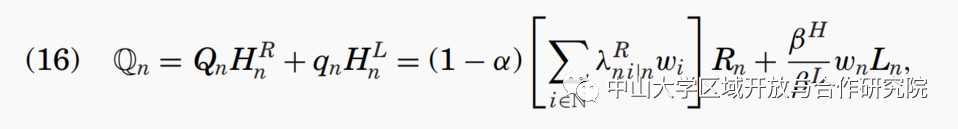

本节建立理论框架来解释在大伦敦地区观察到的经济活动分布的变化。本节证明了该理论框架涵盖了满足以下三个特征的城市模型:(1)双向通勤的重力方程;(2)土地市场出清;(3)住宅地面空间的付款是住宅收入(所有居民的总收入)的常数倍,而商业地面空间的付款是工作场所收入(所有工人的总收入)的常数倍。在此类模型中,工作场所收入是对地面空间的商业需求的充分统计量,居住收入是对居住地板空间需求的充分统计量,通勤成本调节了工作场所和居住收入之间的差额。

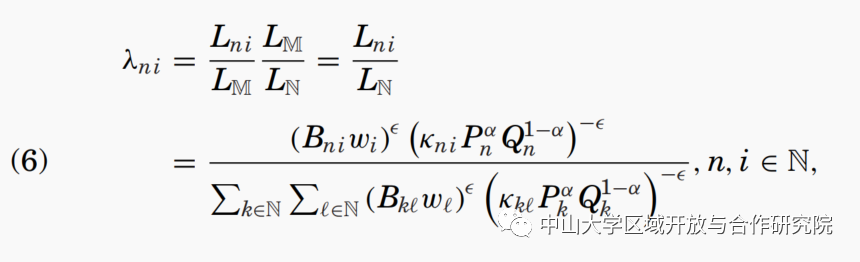

通勤概率模型:

生产端模型:

通勤市场出清条件:

关键假定1:每个地点雇佣工人数量等于选择通勤到此地的工人数量

关键假定2:按居住地划分的人均收入=所有地点工人工资的加权平均(权重为条件通勤概率)

土地市场出清:

在迄今为止的基线定量分析中,我们评估了整个城市模型中铁路网对工作场所和通勤模式就业的影响,控制了经济活动的其他潜在决定因素,如建筑面积、生产力和便利设施的供应。在文章的第七部分作者构建了新的模型将生产力、便利设施、土地供给和经济集聚的力量纳入考虑。计算出了模型中缺少的各个参数,并还原了历史数据。为下文的反事实检验奠定了基础。

五、反事实分析

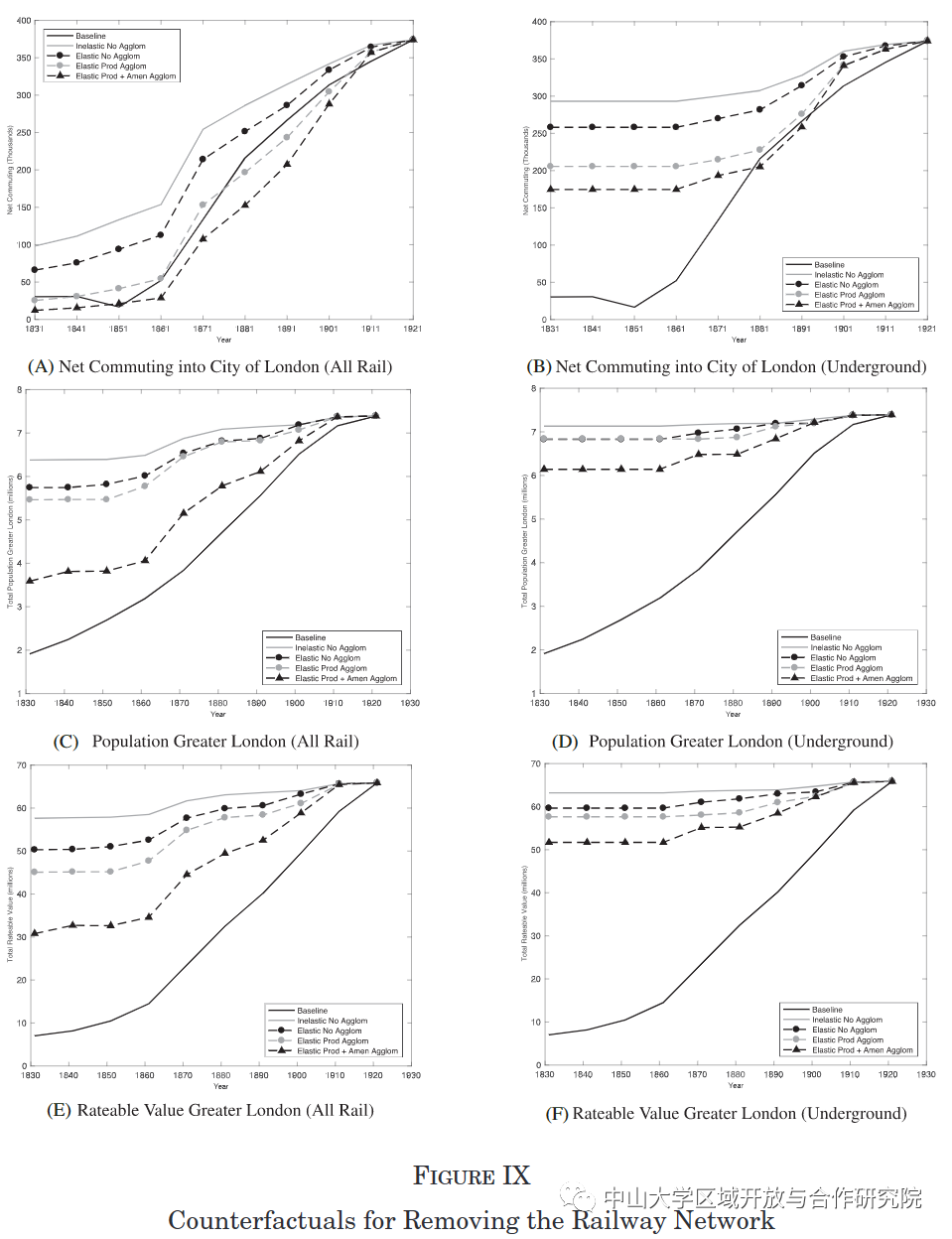

在本节,作者运用先前的模型进行反事实分析,即若仅有铁路网发生变化而其他条件不变,大伦敦区内的经济活动会发生怎样的变化。共设置了四个设定,分别对土地供给的价格弹性、劳动力集聚、居民集聚进行了设置,并对于每个设置进行了两套反事实分析,一套拆除了全部铁路网络,一套仅对地下网络进行了拆除,保持大伦敦范围内的期望效用和总雇佣人数不变,由此得到以下结论:

拆除整个铁路网将使伦敦的人口、土地和建筑物的价值分别减少51.5%和53.3%,并使进入伦敦历史中心的净通勤人数减少300000多人。

六、结论

本文使用蒸汽铁路发明的自然实验来为现代运输技术在支撑大都市地区经济活动集中方面的作用提供证据。

1.首先为该机制提供了简化式分析的证据:

(1) 随着铁路网络的建设,伦敦市的人口减少,而郊区的人口增加;

(2) 伦敦市人口的下降与就业人数的增加相结合

(3)从住宅到工作场所的专业化转变使伦敦市成为相对有价值的地区。

2.建立了一套满足通勤流量的重力方程、且劳动收入与地面空间支付之间存在固定比例的城市空间结构模型。

3.本文还将传统城市模型与该模型相结合,运用一系列识别条件,估计了生产与居住两部分产生的集聚效应。通过对移除铁路网络进行反事实分析,作者还发现仅通勤成本的变化就解释了绝大部分观察到的职住分离。

七、讨论

分享结束后各位老师和同学针对论文内容展开了热情的讨论。李兵老师该文对研究广东省、广佛都市圈甚至大湾区的相关问题有很好的借鉴意义,同时说明了广州市测度相关数据的可行性。毛艳华老师认为本文所涉及的方法可以用于测度都市圈基础设施建设对人口流动以及城市经济建设的影响,同时本文的新颖之处在于研究了城市人口内部分布,目前国内大部分研究都集中在城市之间人口分布及人口流动。

拟稿:马帅兵、付艳辉

编辑:陈多多

审核:李兵

审核发布:毛艳华