开放合作研究团队第10期Seminar学习讨论会

2021年7月29日晚19:00-20:30,中山大学区域开放与合作研究院文献研读会议以线上方式成功举行。本次学习讨论会由谢宇平博士分享文献。参加学习讨论会人员包括毛艳华教授、李兵副教授、副研究员、博士后以及博士生和硕士生等,另有澳门科技大学、澳门城市大学博士生通过线上形式参与了本次学习讨论会。

Rural Roads and Local Economic Development

Sam Asher & Paul Novosad

一、引言

本文研究了一个时间跨度长达数十年的问题:印度“村村通路”工程是否促进了地方经济发展。本文使用模糊断点回归的方法,通过家庭和企业的微观数据,评估了印度耗资400亿美元的项目的经济效益。计划完成四年后,他们发现农业和非农经济并没有像人们通常所期待的那样实现了增长。相反,农民拥有的农用设备与工具数量,基础作物的种植,以及农业生产规模,都未发现显著的改善。即使有更好的市场联系,偏远地区可能仍然缺乏经济增长的机会。

文章的结论显示,新修公路导致工人们更容易接触到非农工作,但是并不促进村镇工厂的实际扩张或是导致居民收入提高带来消费的增长。这是一个非常有趣的发现,基于传统的思维逻辑,大型基础设施投资可以带动地方经济增长,而这篇文章从另一个角度出发去思考这一类的政策:为什么村村通路了,地方经济却发展不起来呢?

二、边际贡献

1.本文交通基础设施投资领域的文献进行了广泛的讨论。

2.旧有研究都是采用DID或者matching的方法,无法克服基础设施建设的内生性问题,而且相对的样本容量小,本文采用FUZZY RD 很好的克服了上述问题的出现,提高了估计效率

3.本文是第一个讨论道路布局作为外生变量的农村道路的大规模研究。

这篇文章的贡献就在于通过断点回归的方法结合了印度政府在实行村村通公路政策中的特殊设计,解决了道路修建过程中的政策非随机性,同时利用印度政府持续长达十多年的投资,发掘了大量村级层面的样本。

三、研究背景

全球10亿人居住在铺设道路2公里以外的地方,而其中三分之一的人在印度。超过六十万个村庄截止2001年未通公路。印度政府基于糟糕的道路连接性是农村发展的最大障碍这一想法,从2000年起开始实施一项``村村通路''工程(总理的乡村道路项目,Prime Minister's Village Road Program)。该工程主要铺设乡村支路从而连接村庄到外围主路。印度村村通工程的指导要求是到2003年底将路修到人口超过1,000人的村庄,2007年底将路修到人口超过500人的村庄,以及在此之后修到人口超过250人的村庄。截止到2015年,40万公里的道路已经修建完成,惠及了185000个村庄,其中107000个村庄以前是没有全天候道路的。、

四、理论框架

作者首先构建了一个理论框架,讨论了为什么现有研究以及政策制定者认为修建农村公路可以影响地方经济。有哪些原因可能导致结果无法满足预期。作者重点关注的是农村产业结构的变化,主要关注农村公路带来的三个维度的影响:个人层面的职业选择,农业生产,以及非农企业。

1.首先公路连通带来的最基本的效应是降低交通成本,将之前不能有效连接外界的印度村庄与市场连接在一起,工资和物价水平将与市场均衡靠拢,提升本地工资水平和出口货物价格,降低进口物价。

2.对于农业生产来说,原材料的价格下降应该会鼓励农民更多使用原材料从而提高农业产量,而选择何种作物种植又取决于产成品价格的相对变化,各个村庄一定会选择自己有比较优势的作物进行生产出口。而要扩大生产就需要雇佣更多劳动力,道路连通下的劳动力变化则成为了影响农业生产的抵消效应。因为工资水平将向村庄外部的均衡水平靠拢。如果从事农业生产的劳动力成本过高,那么农场将减产并且转向生产非劳动密集型的作物。尽管如果生产转移到劳动力密集程度较低的行业,或者如果进口拖拉机等替代劳动力的技术变得更容易,这些影响可能会很小甚至会逆转。主要的抵消作用是增加了乡村工人进入外部劳动力市场的机会,这可能会提高乡村的工资。更高的劳动力成本将使农场工作更加昂贵,并可能导致农场减产,转向劳动密集型程度较低的作物或技术。

3.对于非农企业的生产来说也是类似的逻辑。低廉的进口原材料价格降增加非农产品的生产,但是也会被高工资带来的效应抵消。所以工资和原材料价格的相对变化将决定农业和非农业生产以及对劳动力的需求。外部劳动力需求效应可能主导这两个部门的投入/产出价格效应对农业和非农业生产都有负面影响,换句话说,这个村庄的比较优势可能是劳动力输出。

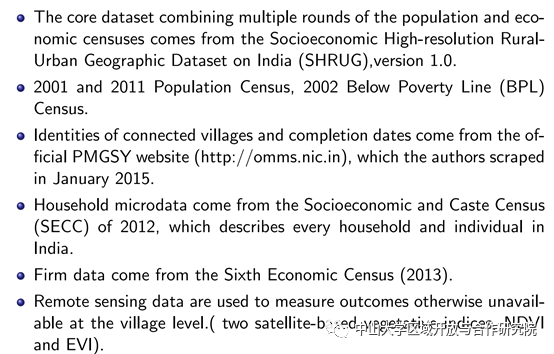

五、数据来源

1.印度社会经济高分辨率城乡地理数据集

2.2001、2011 人口普查数据,2002贫困线普查数据。

3.2012社会经济与种姓普查企业数据。

4.卫星及夜间灯光数据。

六、实证模型

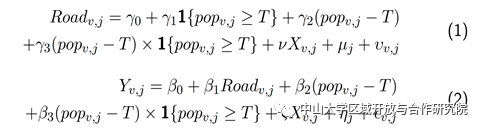

作者设置了两阶段工具变量回归模型来进行分析。

主要设定如下:

公示2是二阶段主回归,公示1是一阶段回归。Yvj 是本文感兴趣的区域临界组j中村庄v的结果变量,T是达到道路修建标准的村庄人口的临界值,POPvj是村庄人口,Xvj是村庄控制变量(包括村庄便利设施、小学,医疗中心,电气化;农业土地总面积的记录;灌溉的农业土地份额;离最近人口普查城镇的公里数;农业工人比例;识字率;在册种姓比例;拥有农业土地家庭比例;自给农民家庭比例;月收入超过250卢布(4美元)的比例。),ηj和μj都是区域临界值固定效应,是区域固定效应与代表1000临界值的虚拟变量的乘积。ROADvj 是一个虚拟变量,等于1代表村庄V通了公路, β1是作者估计的兴趣参数,度量了新建公路对于结果变量的影响。

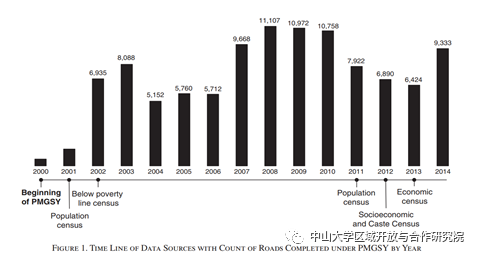

图1 提供了本项目中使用的主要数据集的时间安排的可视化表示,以及在本研究的这些年中接受新的PMGSY道路的村庄数量的逐年计数。在2001年收集基线数据之前,道路建设可以忽略不计,然后在2008年缓慢上升到每年有超过11000个村庄获得道路,然后放缓。分析样本仅限于11432个村庄,(1)是因为这些村庄在2001年没有铺面公路;(2)是在所有主要数据集之间进行匹配。

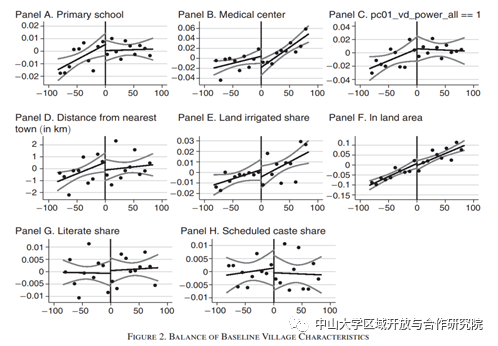

图2显示了实验组和对照组的平衡性检测的结果。首先在修路标准临界值两边的村庄的一系列控制变量是连续变化的,包括村庄的便利设施比如小学和医疗中心,固定效应残差,最近城镇距离,农业灌溉用地,农业总用地,识字率,和种姓居民比例。

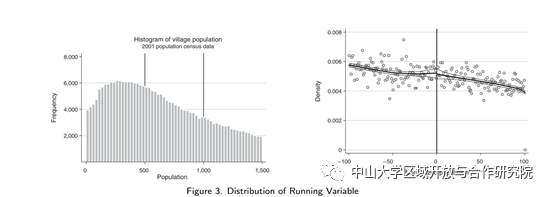

其次,作者在图3中也没有发现村庄人口在临界值附近有被操纵从而导致人为获取筑路机会的证据,人口的分布也是连续的。

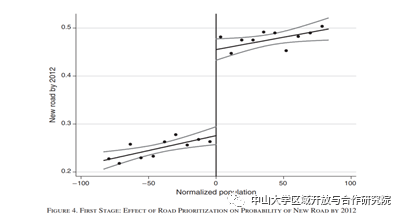

但是如果看图4,村庄在2012年以前的通路比例,在政策临界值两端则出现了明显的跳跃。没有达到政策指导要求临界值的村庄通路比例显著的低于超过数值的比例。

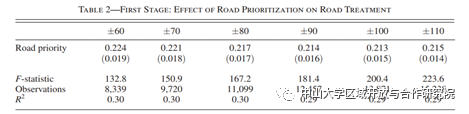

表2是工具变量的一阶段回归结果,起到了与前面的图2一样的作用,支持了临界点是导致村庄是否通路这一外生差异的假设。在选择临界值左右两边60到110人的范围内,皆发现相近的效应,在临界值以上将提升获得修路机会的概率约22个百分点。

七、结果讨论

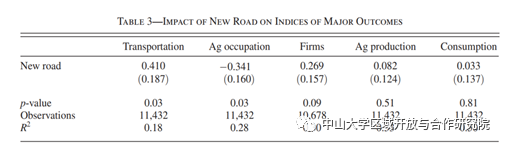

我们首先分析新修道路对五个主要行业的影响。(1)运输服务;(2)劳动力的部门分配(非农和农业);(3)乡村工厂中的就业情况;(4)农业投资和产出;和(5)收入、资产和预期消费。结果反应在下面互相对应的表3与图5中。

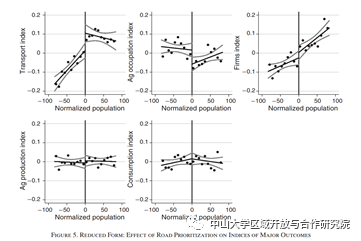

印度的村村通显著提高了交通可获得性,是一个期待之中的结果。而在表3第二栏作者进一步发现道路连通带来的劳动力转移,从事农业活动的职业明显减少。最后三列和三幅图针对工厂就业,农业生产,以及居民消费这三个指标,发现对乡村企业就业的影响比较小,p值=0.09,对其他两项影响非常小而且不显著。图5给出了在断点附近估计的结果图形(这些图显示了控制组和固定效应的残差,阈值两侧的线性估计和95%置信区间)。图5证实了表格的结论,改善交通条件和劳动力转移具有显著性。但是在乡村企业就业、农业生产和消费上影响不显著。

这些结果,概括了本文的基本结论:农村道路导致运输服务的增加和劳动力在农业中的重新分配,但不会对农村企业、农业生产或者预期消费产生特别大的影响。(本节的后面部分研究了这些指数的组成部分,以更详细解释新修道路的影响,并进行了异质性分析。)

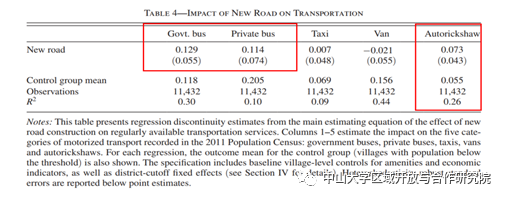

表4显示了新修道路对五种交通服务的影响(2011年人口普查)。

新修一条路会对公交车的开行产生12.9%的显著提升影响,对私人巴士的影响也比较大,但是对出租车、面包车或者更昂贵的交通工具影响不显著,对嘟嘟车的影响也在增加。由于本文无法直接观察到运输成本,所以将这些结果解释为本文研究中新道路的修建确实对农村连接外部市场产生了积极的意义。

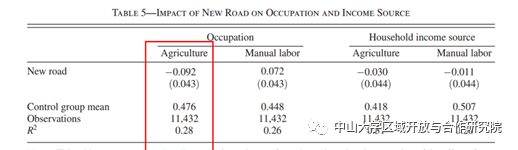

表5:新道路对职业选择的影响。前面我们看到本地的农业从业者显著减少,而本地工厂则未发现明显增加。那么人都去哪了呢?本文进一步分析了就业的去向,研究农业和非农就业的变化,结果如下表5。

表5显示受村村通工程影响的村民从事农业活动的职业降低了9.2个百分点,而务工职业则上升了7.2个百分点。(第1栏估计了新修道路对农业工人的影响,第2栏估计了体力劳动(非农业)工人的影响,第3、第4栏提供了新修道路对收入来源为种植(任何作物)和体力劳动(农业劳动、非农劳动、国家农村就业保障计划项目的劳动工资)家庭的比例的影响,但是结果均不是很明显)

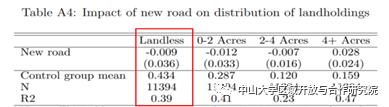

理论上我们认为那些离开村庄外出务工的人们应该获得比留在土地上务农获得更大的回报,考虑到农村生产最重要的资源就是土地,那么是否土地禀赋在这些村庄的差异导致了通路过后劳动力的空间转移呢?表A4的回归结果说明这些村庄土地拥有量并不受村村通的影响,新修道路不会显著改变无地家庭的比例,也就是说并没有发生显著的土地兼并现象。

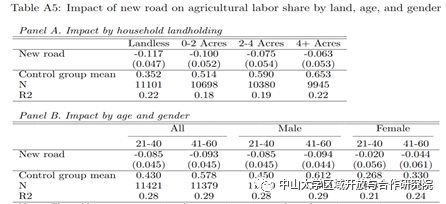

那么是不是会对持有不同土地数量的人产生不同的影响呢。表A5显示了新修道路对不同土地持有规模、年龄、性别的影响。表A5反映出那些没有土地和土地拥有量少的人们显著减少了农业生产活动,其中尤以男性(和年轻人)降幅最大。

本文发现对于没有土地的农业工人来说,离开农业的意愿是最强烈的,并且这种影响效果在土地持有规模中是单调递减。没有土地的农业工人减少了11.7个百分点,占对照组平均值的百分比更大(这和他人的研究结果相似,即印度的土地所有权可以显著降低移徙和参与非农业职业,伴随着村村通,土地资源不同的人们对于农业生产活动的回应是不同的)。

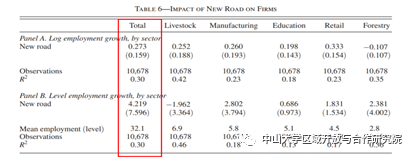

再来看农村工厂,作者从对数和基数两个层面进行了回归分析,表6显示了新建道路对村内乡村企业的就业的估计结果。

作者从对数和基数两个层面进行回归分析。因为数据来源是经济普查,这些统计包括村里所有正式和非正式的工作,但是不包括作物生产。

这些结果反映了发生在村庄内部的经济活动,与表5形成对比,表5描述了村庄居民的经济活动(即使这些活动发生在村外)。第1列估计给出了非农业村民总的就业估计情况,同时给出了最大的五个部门的就业情况样本(牲畜、制造业、教育、零售和林业)。其中畜牧业和制造业增长幅度与总就业人数类似,从统计意义上看,零售业提升了33%,而且很显著。虽然回归结果显示畜牧业减少了2个工作岗位、制造业增加了2.8个工作岗位,但是在统计意义上是不显著的。

表6的第一组对数回归结果显示本地工厂总就业人数增幅提高了27%,但是转换到基数,实际只有4.2,而样本的均值是32,对于500和1000人的村庄来说,这是很小的变化。而且在之前的结果中作者发现通路平均导致18.5个农业就业数量的减少。联系到这个结果,只有4.2个转化在本地工厂,那么可能剩下的14.3个人就是外出务工了。

文章又借助卫星遥感技术,利用归一化植被指数、增强植被指数,从新道路修建对农业的影响进行了讨论。

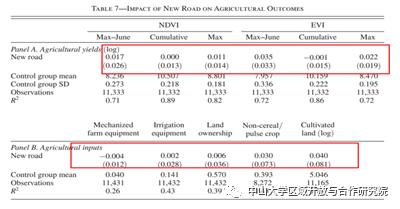

在表7中,本文研究了新道路是否会增加农业投资或者农业产量。A部分展示了道路对三个不同遥感产量指标的估计,由两种不同的植物指数(NDVI和EVI)产生。点估计非常接近于零,标准误很小。在B部分中,文章检查了农业投入的使用情况。估计结果显示,没有发现机械化农场或灌溉设备增长的证据,也没有迹象表明人们不在种植作物,或者土地扩张,或者土地所有权分配的变化。简而言之,文章没有发现村庄获得新道路后农业生产发生实质性变化的证据。

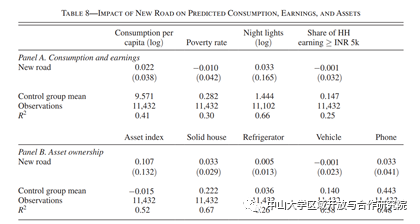

最后,在表8中,文章考察了道路对预期消费,收入和资产的影响,而这些指标是衡量道路是否使人们在乡村生活明显改善可获得的度量单位。

文章估计,道路会导致统计上意义上预期消费增加2%。

总结:作者用这样一组结果强调交通成本的下降带来了劳动力的空间转移。作者也没有发现通路带来的农用机械与灌溉设备等农业投资的显著提升,利用卫星数据估计的农业产出也是相似的结果。最后,在个人层面,本文也未能发现消费、收入以及资产的增长。但是上述估计的时间跨度都是中短期(4-6年)的,可能时间长一点,影响会更大。但是从结果来看,确实没有发现村庄将在短期内因为基础设施的变化而产生巨大收益。

八、稳健性检验

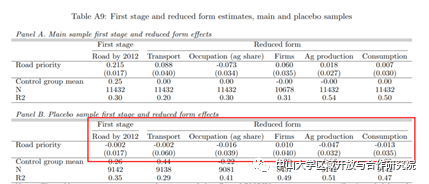

首先,作为一项安慰剂试验,文章对没有遵循指南的一组州的家庭指数进行了第一阶段和简化形式的估计关于人口资格门槛。如果超过PMGSY阈值的村庄正在通过道路资格以外的方式发生变化,那么可以预期在这些安慰剂村也可以发现类似的简化形式效应。具体来说,文章将接近两个人口阈值,同时修建了很多道路但是却不遵守道路修建准则的村庄纳入考察范围。

表A9安慰剂检验的结果来看,文章估计的结果确实可以解释为新道路修建带来的。

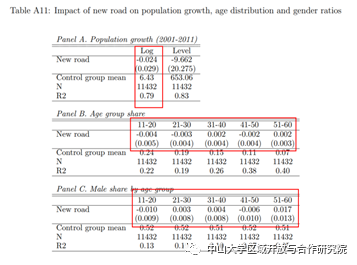

那么是不是有永久移民现象对本文的估计结果产生了影响呢?表A11中,文章对永久移民的三个代理变量(人口增长、人口年龄结构、男性在个年龄结构中比例)进行了检验。

首先, A部分中文章检验了新修道路在2011年对乡村人口数量的影响。人口增长作为一个结果的局限性是,任何的净移徙都可能被生育率和死亡率的变化所抵消,但这种抵消影响会导致村庄人口结构的变化,文章在对数或基数中找不到对总人口产生重大影响的证据。在B部分和C部分中,文章的估计结果显示道路也不会引起人口年龄结构、男性在各年龄结构中比例的变化。

综上,三个证据表明,新修道路不会导致外向移民发生重大变化。

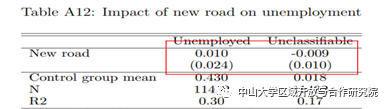

如果劳动力发生变化,那么文章很难去解释农业或者非农业就业者的变动。表A12显示,道路不会对未就业和未识别出的就业的成人产生影响,所以这种由于劳动力变化带来的潜在偏误也是不成立的。

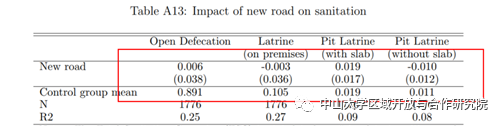

其实最大的威胁来自于,与PMGSY使用相同阈值的其他政策,全面卫生运动(通过厕所修建和宣传减少露天排便),可能会产生影响。表A13对上述结果进行了估计,也未发现会对本文的结果产生影响。

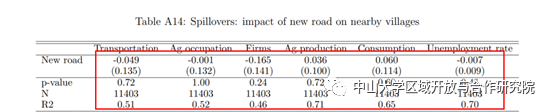

最后考虑空间溢出效应,表A14使用五公里范围内的村庄来进行估计,结果也不显著。同样的,文章还测试了对失业的影响,以测试劳动力从农业中重新分配出来可能会以牺牲这些住在附近的人为代价的假设,同样找不出证据来证明存在上述问题。

九、结论

本文评估了印度村村通路项目(PMGSY)对地方经济的影响,发现其显著提升了交通服务,但是在居民资产、农业投资、以及消费等维度的影响确实不大。印度农村通路对本地产业的影响有限,当外界与本村的交通屏障被打破以后,相对一大部分的农村劳动力其实是转移出去从事非农业工作,而不是留在本地支持本地农村企业的发展。农村的比较优势在被纳入统一市场后,更多的变成了提供劳动力。考虑到交通基础设施建设的巨大成本,以及目前连通的是规模较大的村庄,未来对更加偏远地区以及人口更加稀少的村庄的投资得到的回报可能会更低。作者同时也强调了,本文的一个非常大的局限就在于文章只是评估了短期和中期的影响,长期结果可能会有所不同。另外本文也没有将交通基础设施建设的溢出效应纳入分析范围,一般均衡下的福利计算在本文无法实现。

十、讨论

本文利用印度农村“村村通”工程数据研究得出结论,农村交通基础设施建设可以显著提升交通服务水平,但在投资、消费等其他维度上对居民的整体福利影响不大。文章分享结束后,各位老师和同学围绕其相关内容进行了热烈的讨论。

本文的分享者谢宇平博士认为,虽然国内也有类似的“村村通”和高铁修建政策,但和本文不同的是没有政策实施的具体人口数量断点,因此很难展开研究。毛艳华老师认为乡村公路和城市交通网络存在差别,在进行相关研究时需要注意其特殊性。李兵老师认为,在数据方面,杨汝岱(2018)曾经使用过农村定点调查的数据,可以参考。但需要进一步解决以下几个问题:(1)缺少明确的断点,只能做DID而无法做RD,因此在内生性问题上就会存在缺陷。(2)相关外生冲击太多,很难区分具体是哪个冲击的作用。(3)农村家庭定点调查的数据太少,而且样本选择上存在偏差(调查集中于基础设施相对较为完善的农村地区)。

本次学术研讨会充分体现了研究院浓厚的学术氛围,大家在学术交流中相互学习共同进步,提高自己的学术能力,至此,本次文献研讨会圆满结束。

拟稿:谢宇平、马帅兵

编辑:陈多多

审核:李兵

审核发布:毛艳华