开放合作研究团队第57期Seminar学习讨论会

2023年3月21日晚19:00—20:00,中山大学区域开放与合作研究院学习讨论会以线上的方式成功举行。本次学习讨论会由孟子胜硕士生分享文献《Labour market reform and firm-level employment adjustment: Evidence from the hukou reform in China》。参加学习讨论会人员包括毛艳华教授、荣建欣副研究员、各位博士后、博士生和硕士生等,另有澳门科技大学、澳门城市大学博士生通过线上形式参与了本次学习讨论会。

Labour Market Reform and Firm-level Employment Adjustment: Evidence from the Hukou Reform in China

Feicheng Wang, Chris Milner, Juliane Scheffel

一、摘要

本文研究了企业层面就业调整是否受劳动力市场灵活性的影响。具体而言,我们利用了中国户籍改革不统一造成的地区劳动力市场条件的差异。改革实施的城市和时间差异,使我们能够比较户籍改革地区和未改革地区的企业,来确定改革对就业的影响。本文采用1998年至2007年企业层面的数据和城市层面的户籍改革数据,用双重差分法进行分析。实证结果表明,与未改革地区的类似企业相比,改革地区的企业平均就业调整率更高,这表明劳动力市场灵活性的提高允许更大程度的就业调整。同时有证据表明,与非改革城市相比,关税削减与户籍改革地区更大的就业调整有关。

二、 引言

为了解决劳动力市场的分割问题,2001年我国在选定的城市提出了了户籍改革方案,其目的是废除农村和城市户籍类型之间的区别,并鼓励从农村到城市这种空间上的流动。

直观上来看,这种政策变化可以看作是对城市劳动力市场的一种积极的供应冲击,促使更多的农村工人进入城市工作。同时,与非改革地区的企业相比,改革城市的企业可以获得更多的廉价劳动力,所在城市进行户籍改革的企业能更灵活地调整就业。

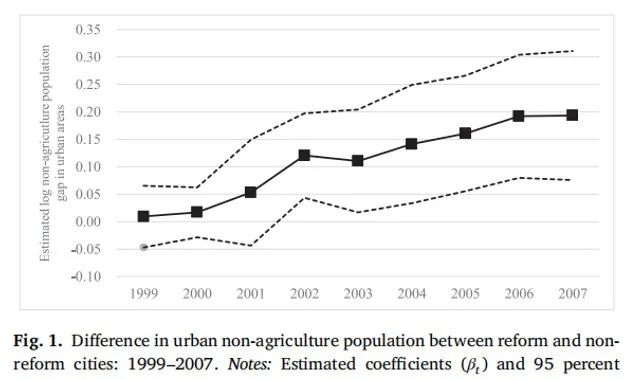

图1显示了改革城市和非改革城市之间城市地区非农人口相对于1998年差异的估计差异。在2001年第一批城市实行户籍改革之前,这一差异与零没有显著差异,而之后改革城市的非农人口比例明显高于非改革城市,而且随着时间的推移,这种差异甚至还在增加。

整体上和企业平均层面的就业增加,但个别企业的反应并不确定。本文研究的核心问题就是:劳动力市场改革是否促进以及多大程度促进了企业就业的调整?

与已有的研究对比,本文的创新点主要表现在以下两个方面:文章基于企业层面数据,系统评估了户籍改革对于企业就业调整的冲击,从而有助于更好地了解户籍制度总体影响的微观基础;户籍改革可以通过塑造当地劳动力市场条件来间接影响企业,而以往研究采用工会、最低工资或者劳动法规等是直接影响企业的,因此在某种程度上可以更好反映我国劳动力市场流动的基本情况。

三、政策背景:户籍改革与内部迁徙

计划经济体制的早期阶段,劳动力流动由政府通过户籍制度高度控制。20世纪80年代末,可以购买城市户籍,但各省总数受到配额的限制。1997年试点改革,允许农村居民迁入选定的城镇和小城市。然而,这项改革的效果有限,因为这些城镇和小城市对农村居民的吸引力较小。自2001年底以来,部分地级市开始了新一轮户籍改革,取消了农业户籍和非农业户籍的区别,用统一户籍的准入条件取代了计划配额农村工人,这直接增加了城市劳动力市场的劳动力供应。

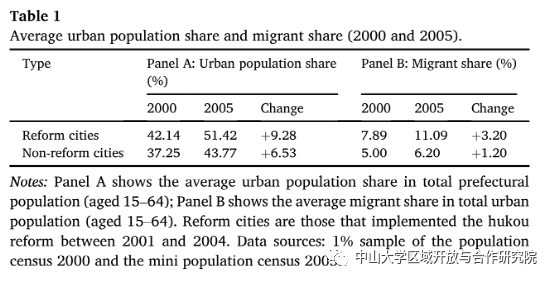

表1记录了2000年(改革前)和2005年(改革后),工作年龄(15-64岁)的城市居民和移民在改革城市和非改革城市人口中的平均份额;与非改革县相比,改革县的城市化人口和流动人口在城市人口中所占比例的增长更大,劳动力供应增加了。

四、文献综述

总的来说,已有文献理论研究为主,实证分析较少,特别是在企业层面的分析方面。一些研究主要关注户籍制度对劳动力市场和经济发展的影响,例如Whalley和Zhang(2007)、Kinnan等人(2015)和Ngai等人(2019)等。这些研究主要集中在分析户籍制度对劳动力市场的影响,但大多数是基于理论模型或数值模拟进行的分析。与之不同的是,本文提供了对户籍政策变化进行严格实证评估的研究。还有一些研究关注户籍制度对社会公平和民生福利的影响,例如Fan(2019)等人的研究。这些研究主要探讨户籍制度如何影响教育、医疗、社会保障等方面的公共服务供给以及居民收入和消费水平等方面。

五、 数据与样本选择

本文的主要数据来源是国家统计局(NBS)公布的中国工业企业年度调查(ASIE),其包括所有国有企业和非国有企业年销售额超过500万元的数据值,该数据集中包含的公司数量从1998年的15万家左右稳步增加到2007年的30多万家。

而结合本文的研究内容,文章将样本限定为制造业企业;而为了确定改革城市,本文仔细审查了正式发布的改革文件和相关媒体报道,最终确定了样本期间(1998-2007)进行户籍制度改革的城市。

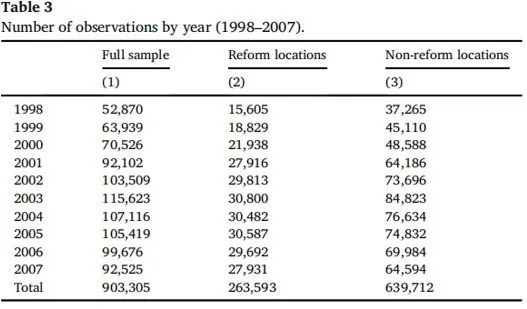

总体样本情况可以通过表3进行反映。

六、实证策略

1、实证模型

本文主要研究的内容是分析户籍改革所导致的劳动力市场灵活性对企业就业调整的影响,同时,各城市进行户籍改革的时间不一致性使双重差分法(DID)成为可能。

具体来说,本文将进行户籍改革城市的企业作为处理组,将非改革城市的企业作为控制组,而鉴于户籍改革的时间各不相同,文章将控制组进一步限定为在整个样本期间从未接触过户籍改革的地区。据此,本文构建了如下基准模型:

![]()

其中,下标i代表企业,c代表城市,t代表年份;EARiet代表企业层面的就业调整比率,policy衡量的是户籍改革在时间t是否在城市c生效,Xiet和Zet分别代表企业层面和城市层面的控制变量,θi 和 θt 为企业固定效应和年份固定效应。

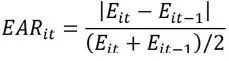

被解释变量是企业层面的就业调整(EAR)。就借鉴Autor et al. (2007)的研究方法,构建了以下等式进行衡量:

企业调整的衡量方式为连续两个年度就业变化的绝对值除以这两个年度的平均就业水平,其中Eit是i企业在t年的就业。

2、户籍改革的内生性与识别策略

本文研究的一个主要威胁是改革城市潜在的非随机选择,为了解决这个问题,本文考虑的方法包括:

第一,在回归模型中加入企业固定效应以控制相关初始差异。

第二,在模型中包含城市层面的特征变量并与时间虚拟变量进行交互。

第三,通过倾向得分匹配(PSM)处理改革城市潜在的非随机选择问题。

3、实证结果

基准回归的结果如下:

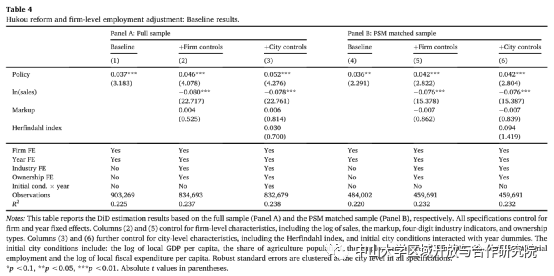

表4面板A部分报告了模型的基准结果,其中,第(1)列只控制了企业固定效应和年份固定效应,第(2)列进一步加入了企业层面关键的特征变量,在第(3)列中,通过控制赫芬达尔指数(HHI)捕捉了当地市场企业竞争的影响。结果显示:的系数显著为正,表明户籍改革在很大程度上促进了企业的就业调整率。

为了解决内生性问题,文章采用了PSM进行了处理,面板B报告了基于PSM匹配样本的回归结果。从回归结果来看,的系数仍然显著为正,只是系数的大小都略有下降,总体而言,基于PSM匹配后的结果仍是稳健的。

4、进一步分析

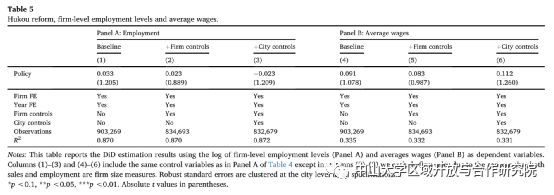

为了更全面地了解与户籍改革相关的劳动力市场调整,文章还报告了类似的户籍改革对就业水平和工资影响的DID分析。被解释变量变为就业水平(以雇员人数衡量);和工资(以平均工资表示)。

回归结果如上图所示。A组的DID结果显示,政策改革对企业层面就业没有显著影响,也就是说,户籍改革对企业层面就业的影响是不确定的,就业可能上升也可能下降。原因可能是改革确实为改革城市的企业提供雇佣更多工人的机会,但也会为了招聘到更符合公司技术要求的工人而解雇原有的工人。B组的DID结果显示,政策改革对企业平均工资没有显著影响。原因可能是所使用的平均工资变量是一个企业中不同技能类型的平均工资,其可能不是工资一个很好的代理变量。

综上所述,可以从基准模型中得出结论,户籍改革确实导致了更大的就业调整,但对企业的就业水平有不同的影响。

七、稳健性检验

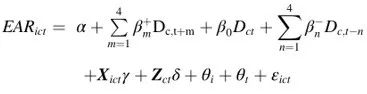

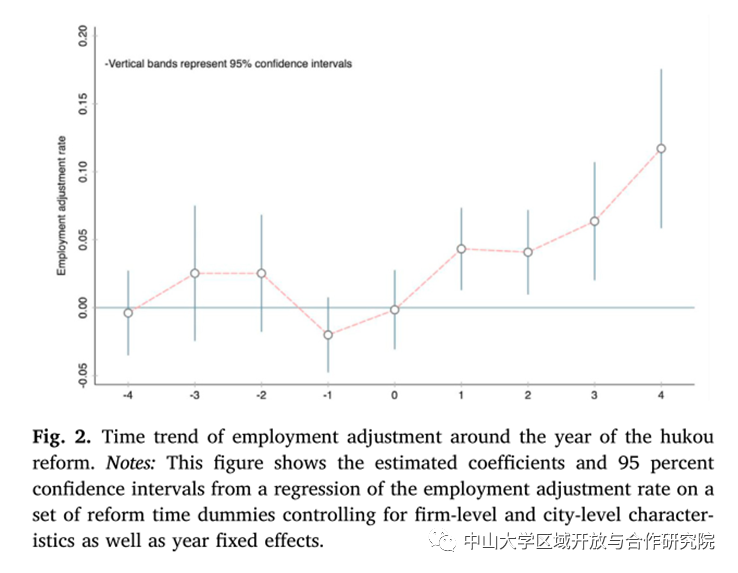

本文在基准回归之后进行了平行趋势检验,为了进行平行趋势检验,文章通过加入一组超前和滞后来扩充原方程,如下所示:

Dct是c市户籍改革实施年份的虚拟变量;Dc,t+m是改革前m年的虚拟变量,Dc,t-m是改革后n年的虚拟变量。特别是, Dc,t-4表示改革后4年或以上。𝛽+m测算改革前就业调整差异的时间趋势;𝛽-n衡量户籍改革的滞后效应。并通过控制一套完整的公司层面和城市层面特征和年份固定效应进行回归。

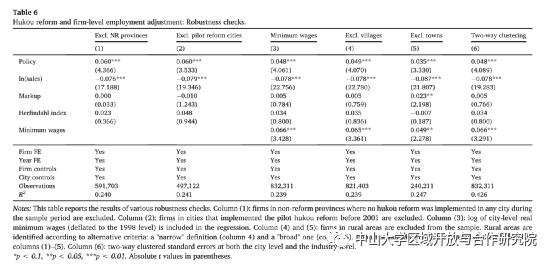

本文进行的其他稳健性检验主要包括:

(1)剔除了在样本期内省份没有城市进行改革的企业(第1列),从而更好地保证处理组和控制组具有可比性;

(2)同时,剔除了在2001年前进行试点改革的城市(第2列),因为在2001年之前就有部分城镇和小城市进行了户籍改革试点。回归结果显示,政策变量的系数仍是正数且非常显著。

(3)考虑同时期其他改革策略方案的影响。本文引入了最低工资的对数来控制这项改革的影响。

(4)剔除位于农村的企业。从结果来看,仍支持基准估计的结果。

八、异质性分析

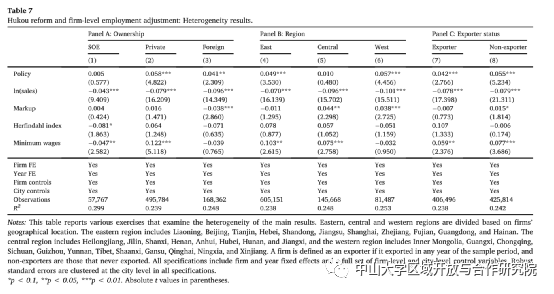

本文主要根据企业的所有权、地区和出口商的地位来进行异质性分析。

结果发现:户籍改革对国有企业就业调整的影响十分有限,而对于私营企业和外资企业具有显著的正向影响;政策变量的系数在东西部地区显著为正,而在中部地区的影响则不显著,这意味着,在改革之前,东西部地区的企业更容易受到户籍制度的限制;户籍改革对出口商和非出口商都有积极的影响,非出口商的反应比出口商更为强烈。可能的原因有二:其一是出口商更多是资本本密集型,需要高技能劳动力,其二是改革前就已经选址在劳动力充裕地区。

前面考虑就业的集约边际调整,本文继续对广延边际进行分析。从企业进入的角度考虑,随着劳动力供给的增加,人们可能会发现创业更容易,作者预期在改革地区成立的公司比非改革地区多,或者在改革地区新创企业的就业人数比非改革地区多,因此以城市层面新成立企业个数和新成立企业雇员数为被解释变量回归,回归结果与预期一致。

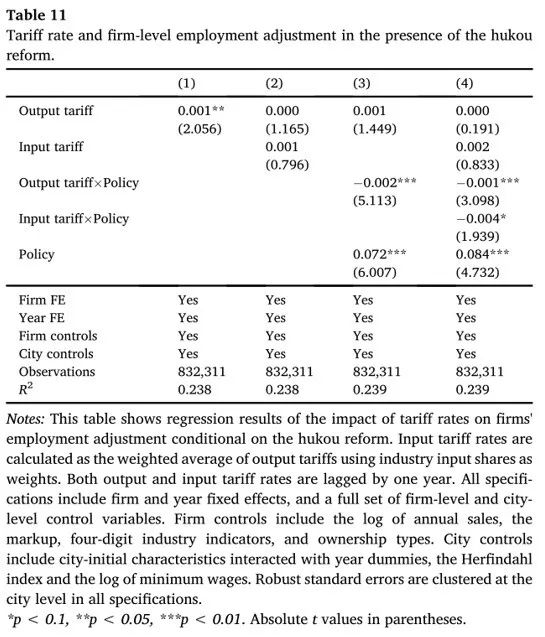

九、户籍改革下贸易自由化的影响

本节将贸易自由化作为一种外生冲击,并评估户籍改革在企业应对贸易冲击的就业调整方面的作用。为探讨该问题,作者在回归中加入关税税率滞后项和policy的交互项,结果如表7所示。第3列交互项的系数表明,随着产出关税的增加,户籍政策对就业调整的正向影响往往会下降。在贸易自由化时期的情境下,随着产出关税的降低,改革城市中企业的就业调整往往会增加。第4列,在非改革城市中,产出关税对企业的就业调整没有显著影响;只有在户籍制度改革的城市中,较大的产出关税降幅才表现出更大的就业调整。

十、结论

主要研究结果表明:

1.户籍改革引起的劳动力市场灵活性增加了企业层面的就业调整。然而,改革后改革城市企业更大的就业调整,也会导致个别企业的就业增加或减少。

2.本文具体探讨了与加入WTO而进行的贸易自由化(削减关税)如何调节户籍改革对就业调整的影响。作者发现,在户籍改革城市(相对于非户籍改革城市),贸易自由化与更大的就业调整相关。

政策启示如下:

尽管近年来一些地区试图消除劳动力流动的障碍,但由于户籍制度和不完善的社会福利制度,中国的劳动力市场仍远不够灵活。如果消除这些障碍,促进劳动力要素市场化流动,企业能够更好的应对冲击和经济周期变化,达到更高的产出水平。

十一、讨论

分享结束后,课题组成员对本文进行了讨论。荣建欣副研究员认为本文实证框架较为规范,是一个比较干净完整的识别模型,同学们在研究学习中可以借鉴本文的模型。但是从另一个角度来说,本文把政策冲击作为纯粹的外生冲击,还有进一步内生性识别的空间。从主题来看,对户籍政策的研究可能成为今后的一个热点,如今的政策和文中所提到的也有所不同,新近也有一些相关主题的研究,同学们可以读读相关文章。

本次学术研讨会充分体现了研究院浓厚的学术氛围,大家在学术交流中相互学习、共同进步,提高自己的学术能力,至此,本次文献研讨会圆满结束。

拟稿:孟子胜

编辑:陈多多

审核发布:毛艳华