开放合作研究团队第62期Seminar学习讨论会

2023年4月25日晚18:30-19:30,中山大学区域开放与合作研究院第62期学习讨论会以线上、线下结合的方式成功举行。本次学习讨论会由张青睿博士生分享文献《地方政府竞争下的区域产业布局》。参加学习讨论会人员包括毛艳华教授、荣健欣副研究员、博士后以及博士生和硕士生等,另有澳门科技大学、澳门城市大学博士生通过线上形式参与了本次学习讨论会。

地方政府竞争下的区域产业布局

马草原 朱玉飞 李廷瑞

一、研究背景

1.经典文献回顾

对中国地区间市场分割的学术关注始于20世纪90年代,其中Young(QJE,2000)的研究最具代表性。Young(2000)认为中国省区之间产业结构存在趋同现象,并将地区间产业同构特征作为地方政府竞争及市场分割的重要证据。

基本逻辑是:中国渐进式改革模式为地方政府以行政权力介入市场的寻租行为提供了便利,农业和工业之间巨大的回报率差异诱使地方政府不约而同地将生产要素和稀缺资源配置到高回报率的产业,并通过以邻为壑的市场分割性政策保护本地产业发展,从而将地方政府拖入了类似于囚徒困境的博弈陷阱,最终导致地区产业布局违背了比较优势原则,体现为区域之间产业结构的趋同。

2.对该问题的学术分歧

Young(2000)的论断引起了经济学界的广泛重视,相关研究迅速跟进。但令人惊讶的是,Young(2000)的重要结论似乎不堪一击,不少研究基于相同的逻辑思路和类似的测算方法,只需将行业进一步细分,就能得到与 Young(2000)相重叠的样本期限内截然相反的结论(Bietal.,2004;白重恩等,2004;Holz,2009)。

互不相容的研究结论不可避免地引起了学术争议,但争论的焦点主要围绕着不同的行业分类标准下得到的不同时间变化趋势而展开,却很少有人怀疑过“以地区产业同构程度的时间趋势来反推地方政府竞争及市场分割的强弱”这一研究范式(即“时间趋势法”)本身的恰当性,换句话说,学术分歧主要在于结论而非方法。

Holz(RES,2009)则直接否定了市场分割与地区产业结构差异之间的逻辑必然性,进而提出了驱动中国地区间产业结构变迁的三种替代性解释。但Holz(2009)的研究“破而未立”,虽然揭示了“时间趋势法”的本质缺陷,却并未提供一种更可靠的方法来确证地方政府竞争对区域产业布局到底产生了何种影响。

3.关于现有识别策略的讨论

“时间趋势法”识别策略的缺陷恰好在于缺乏一个有效的对照组,使得现有研究不仅无法在静态的时间截面上提供地区间产业布局特征的事实依据,而且陷入了一种前提和结论需要互证的逻辑窘境:要判断地方政府竞争导致地区产业结构的趋同程度,就必须事先假设政府竞争的确导致了地区产业同构。

可能出现的偏差:

1. 是容易把地区之间产业结构差异的一般性变化趋势,错误地归因于行政区域之间的分割;

2. 是无法有效剥离行政区域之间的制度分割和自然摩擦,地区之间产业结构的差异不仅源自制度性因素,而且更多地受到产业布局形成中自然因素的影响。

4.关于主流理论逻辑的推敲

在地方政府竞争格局下,当政府为了增长目标或者财政收入而干预产业布局时,为何必定会陷入产业同构的囚徒困境,而不是选择“避免雷同→地区专业化”的共赢模式?实际上,地方政府竞争对产业布局的影响至少存在“两个版本”的故事,版本的不同会导致截然相反的故事结局。

第一个版本在现有研究中已经得以充分展示和演绎,即地方政府竞争不仅催生了贸易壁垒、企业差别化待遇等分割性政策,削弱了地区专业化程度,而且引发了区域间“高利税产业模仿”现象,最终导致地区产业结构的趋同。但与此同时,至少还存在另外一条可能的影响路径:在政府竞争格局下,地方政府除了设置边界障碍保护本区域的企业之外,还会通过“特色产业培育”等差异化产业扶持政策深度干预产业布局,客观上推动地区分工的深化,表现为行政区域之间产业结构的分异。

二、政府竞争下的地区产业布局:结构趋同还是区域分工?

1.政府竞争、贸易壁垒与地区产业结构趋同:现有研究的基本逻辑

现有文献在不同的产业划分标准下,尽管对地区产业同构程度及变化趋势存有争议,但大多数学者在“地方政府竞争→市场分割→地区产业同构”的研究假设上却保持了高度一致。

2.政府竞争、产业政策与地区产业结构分异:一个合作博弈的故事

现有研究只注意到地方政府竞争对自然分工进程的阻碍,却忽略了另一种可能强化区域间分工的路径与效应———通过区域性的差异化产业政策促进了地区特色产业的发育。

一条更加可能出现的博弈路径是:如果参与博弈的其中一方拥有某种资源优势,或者率先行动,甚至仅仅向对方传递了一种“可信威胁”的信号,在信息充分的条件下必然会降低博弈的另一方对该产业利税率的预期,进而改变其目标函数或约束条件。当预期产业竞争程度足够激烈时,为了避免恶性竞争,地方政府决策者的理性选择是放弃该行业转而选择表单中的次优行业,博弈的均衡将最终导致地方政府选择不同的产业进行培育。

三、自然实验与实证分析

1. 时间趋势法识别策略的缺陷:安慰剂检验

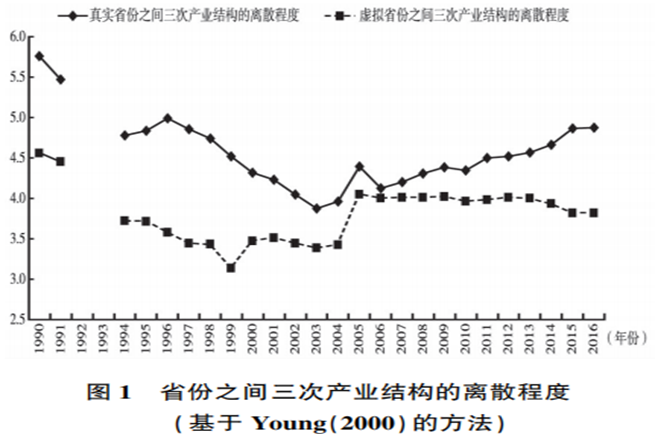

(1)基于“行业粗分类”方法构造安慰剂检验

将内地所有城市中三次产业结构数据完整的207个城市(含4个直辖市)按照城市名称的首字母进行排序,然后等分成30个虚拟省份,并按照Young(2000)文献中产业结构差异的测算方法进行测算。

结果表明:其一,真实省份之间产业结构差异的变动趋势,与基于随机方法构造的虚拟省份之间产业结构差异的变化趋势在大多数年份保持一致。其二,基于30个虚拟省份计算的产业结构离散程度在垂直高度上甚至低于真实省份。因此,安慰剂检验证明Young(2000)依据时间趋势法来判断地区分割程度的识别方法并不可靠。

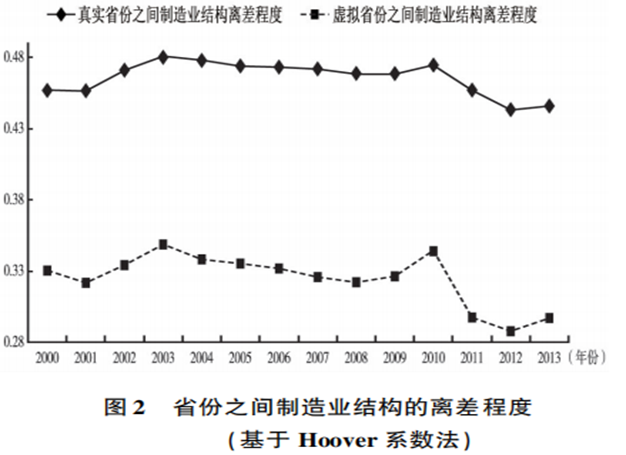

(2)基于“行业细分类”构造安慰剂检验

将 2000-2013年工业企业数据库中的企业按照地区代码进行城市归类,按照企业总产值数据分类计算每个城市30个制造业的行业产值。在此基础上以具有代表性的Hoover地方化系数方法,分别测算30个真实省份以及虚拟省份之间的分割指数。

结果表明:其一,虚拟省份之间制造业结构差异的变动趋势与基于真实省份计算的趋势几乎完全一致。其二,代表虚拟省份之间分割线显著低于代表真实省份分割程度的线,意味着真实省份之间产业结构的差异程度大于随机构造的虚拟省份之间的差异程度。因此,再次表明真实省份之间产业结构的变化与省际分割并无必然联系,且不同行政区域之间的产业结构很可能出现了分异而非趋同。

2. 自然实验:基于省际分界线两侧相邻地级市产业结构的比较

实验方法:基于省际分界线两侧城市的产业结构设计自然实验。

实验组为:省际分界线两侧“跨省相邻”的地级市之间产业结构差异。

对照组为:省际分界线两侧“省内相邻”的地级市之间产业结构差异。

实验逻辑:如果本文的理论假说为真,即由于每个省份实施了不同的产业政策而导致省际产业结构呈现分异特征,那么在省际分界线两侧“跨省相邻”地级市之间的产业结构差异应该显著大于“省内相邻”地级市之间的产业结构差异。

实验样本:选取空间相邻的地级市样本,剔除直辖市、副省级城市、省会城市、沿海城市和国界上的城市,得到190对相邻地级市、2660个观测值(190对x14 年)。

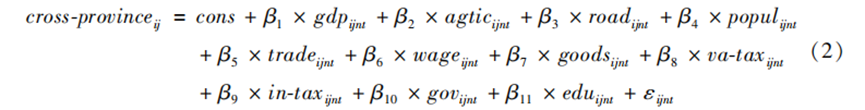

模型设定:

被解释变量:第t期第n对相邻地级市之间产业结构的差异, 该对相邻地级市位于i省与 j省的边界线上。

解释变量:是否跨省的虚拟变量,当i=j时等于0,当i≠j时等于1。

控制了交界处的地区效应和相应的时间固定效应,并使用最小二乘虚拟变量(LSDV)模型来估计。

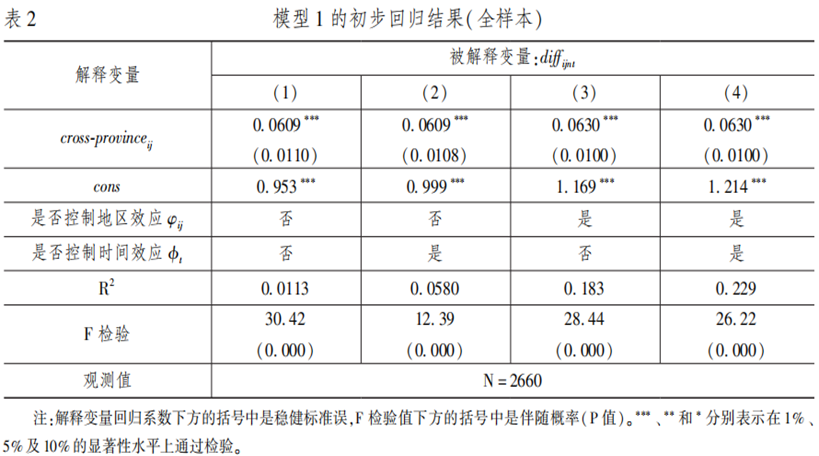

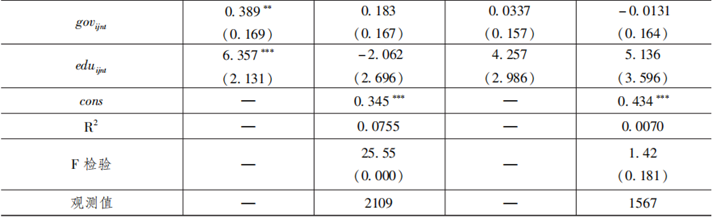

表2报告了全样本回归的结果。

结果显示,无论是否控制地区效应和时间效应,核心解释变量的系数都显著为正,并且系数值变化不大。初步的回归结果表明,在省际边界线两侧相邻地级市的产业结构比较中,由于跨省而使得地区之间的产业结构差异显著扩大。

3. 确保自然实验的随机性

自然实验随机性的要求是指影响实验结果的个体特征与该个体是否进入实验组无关。尽管无法在事前保证地级市配对能随机地进入实验组,但可以在事后某个统一规则下,通过对样本的修剪(trimming)而使得影响实验结果的个体特征在实验组和对照组之间无系统性差异,从而在事后间接保证实验结果的随机性。

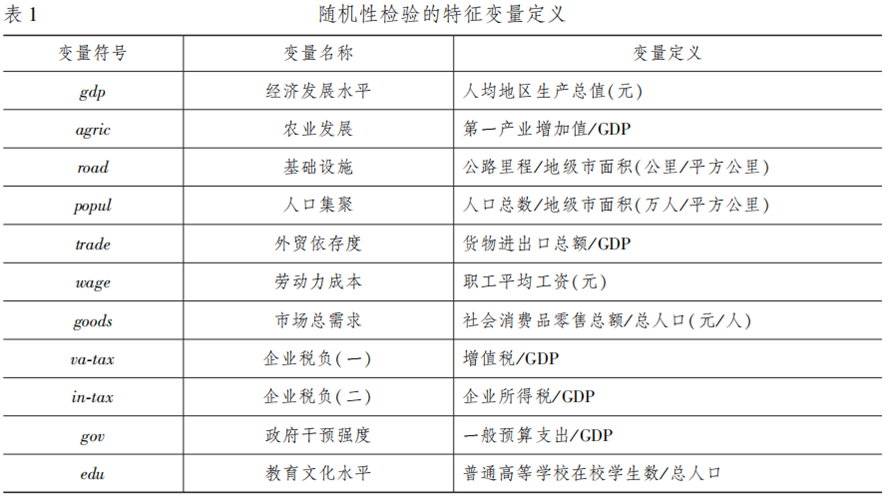

步骤:(1)确定可能影响实验结果(地区产业结构差异程度)的特征变量。(2)通过构建模型,对样本进行裁剪。

步骤(1):参考现有代表性研究中影响地区产业结构布局的变量,遴选出在地级市层面上数据基本完整并且能够从理论上影响制造业结构的所有变量。

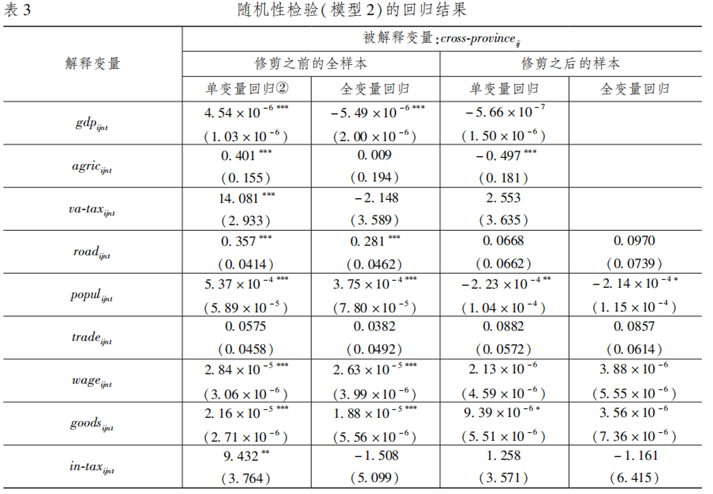

步骤(2):首先将所有特征变量统一纳入模型以观察模型的整体显著性,还分别以单变量回归的方式关注单个变量的显著性,从而在更加严格的标准上通过随机性检验,增加结论的可靠性。

如果任意一个特征变量具备显著性,则表明实验组和对照组的“抽样”至少在该特征变量上不随机。此时以该特征变量在地级市之间的差异为标准,对跨省相邻的地级市配对样本从大到小排序,然后从顶端逐渐剔除样本并不断重估模型,直到在随机性检验模型中以该特征变量为单变量的回归结果不显著为止。

随机性检验结果

经过修剪之后的地级市配对样本中,虽然相邻城市之间的经济社会发展程度仍然存在差异,但这种差异已经不会因为配对地级市之间是否跨省而出现系统性的放大,意味着影响实验结果的特征变量与该地级市配对是否进入对照组或实验组无关。此时,是否跨省近似于一个随机事件。

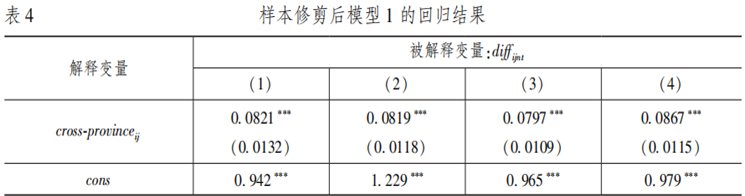

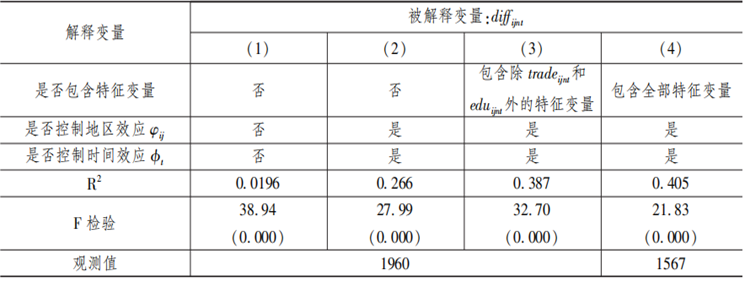

样本修剪后的自然实验结果

由表4可见,无论是否引入特征变量,核心解释变量的回归系数始终高度显著为正,系数大小非常稳定。这不仅证明回归结果稳健,而且说明在经过样本修剪之后,特征变量和核心解释变量之间不再相关,体现了自然实验的随机性。

四、简要结论

地方政府竞争对地区间产业结构布局到底会产生何种影响?本文首先采用中国地级市层面的产业结构数据以及中国工业企业数据库的大样本数据构造了安慰剂检验,展示了以Young(2000)为代表的主流研究范式中时间趋势法识别策略的不足。

进一步,本文利用省际分界线代表的行政区割效应设计了自然实验,基于空间断点回归策略对省际边界线“两侧”和“同侧”相邻配对地级市之间的制造业结构差异进行比较,实现了在静态时间截面上对省际产业结构到底呈现“趋同”还是“分异”的判断。研究表明,省际分界线所代表的行政区割效应使得相邻省区之间的产业布局呈现显著的分异特征。

基于自然实验的新证据支持了本文的理论假说:在地方政府竞争格局下,当政府为了增长目标或者财政收入而干预产业布局时,不同行政区域之间并未陷入产业结构趋同的博弈困境,而是会通过差异化的特色产业政策促进地区分工的深化,形成了“行政区域专业化”的产业布局特征。

五、讨论

文章分享结束后,研究院成员展开了有关讨论。荣健欣副研究员询问张青睿博士生这篇文章有什么优点,张青睿博士生认为本文行文思路有启发性,首先,这篇文章批判了前人的文章,使用安慰剂检验推翻了前人的结论;另外,这篇文章以地方政府竞争为研究主题,而自己的博士论文主题可能以地方政府合作与经济发展为方向,因此具有借鉴性。荣健欣副研究员认为这篇文章的批判性建立在完善且严谨的计量处理之上,作者充分使用了计量方法以使样本选择具有随机性,并且成功做出了符合自己预期的结论。但是在这篇文章背后可能还有许多研究结论不那么理想的工作。

张青睿博士生提出了本文的安慰剂检验只是用了按首字母排序选出了三十个虚拟省份,但是一般的安慰剂检验需要随机抽样重复多次,这样的处理是否合理?荣健欣副研究员认为首字母相对来说是一种随机的选择方式,虽然不像bootstrap那样多次抽样,但是也可以满足随机的原则。李子文博士生认为本文提出时间趋势法有问题,但是没有提出新的研究方法,那我们后续的研究是否还能够使用时间趋势法?荣健欣副研究员认为时间趋势法可以用,但是需要额外添加安慰剂检验,只有通过了检验的结论才能更有说服力。

文献分享后,田甜博士后分享了目前准备申请的课题《新发展格局下大湾区产业分工合作多尺度空间格局及区域发展效应》的相关内容,毛艳华教授对申请书内容提出了修改建议。毛艳华教授总结了团队在清远和江门调研的成果,并为调查报告进行了分工,并为5月份前往澳门调研做了准备。

本次学术研讨会充分体现了研究院浓厚的学术氛围,大家在学术交流中相互学习、共同进步,提高自己的学术能力,至此,本次文献研讨会圆满结束。

拟稿:谢然

编辑:李睿仪

审核发布:毛艳华