开放合作研究团队第37期Seminar学习讨论会

2022年6月8日晚18:30-20:30,中山大学区域开放与合作研究院学习讨论会以线上和线下相结合的方式成功举行。本次学习讨论会由付艳辉硕士生分享文献《Import competition and firm innovation: Evidence from China》。该文于2021年发表在《Journal of Development Economics》期刊上。参加学习讨论会人员包括毛艳华教授、李兵副教授、副研究员、博士后以及博士生和硕士生等,另有澳门科技大学、澳门城市大学博士生通过线上形式参与了本次学习讨论会。

Import competition and firm innovation: Evidence from China

QingLiu,RuosiLu,YiLu,Tuan AnhLuong

一、摘要与背景介绍

关于进口竞争对一国创新水平的影响,针对不同国家和不同生产力水平的研究结论有所不同。从地区来看,进口竞争促进了新兴经济体和欧洲企业的生产率和创新,抑制了美国和加拿大企业的生产率和创新从企业内部生产效率来说,进口竞争对最初生产效率高的企业的影响往往更积极(或较少消极)。从理论上看,竞争与创新的关系主要有以下三种观点:

1.熊彼特效应:竞争越是激烈,创新的潜在收益可能就更微薄,因而,竞争阻碍了创新。

2.“逃避竞争效应”:竞争越强,利润就越低,企业就越是希望通过创新来逃离竞争。(竞争促进了创新)

3.“偏好效应”:源于代理方面的文献,日益加剧的竞争威胁到管理者业务和工作时,他们会付出更多努力和创新。

尽管逃避竞争效应和偏好效应都意味着进口竞争对企业创新的积极影响,但前者通常反映在最初生产力较高的企业,后着通常反应在最初生产力较低的企业。

因此,进口竞争对企业创新的影响仍不清晰,其在地区间的差异行影响的原因也尚不明确。本文重新检验了对中国来说,进口竞争对企业创新的影响。

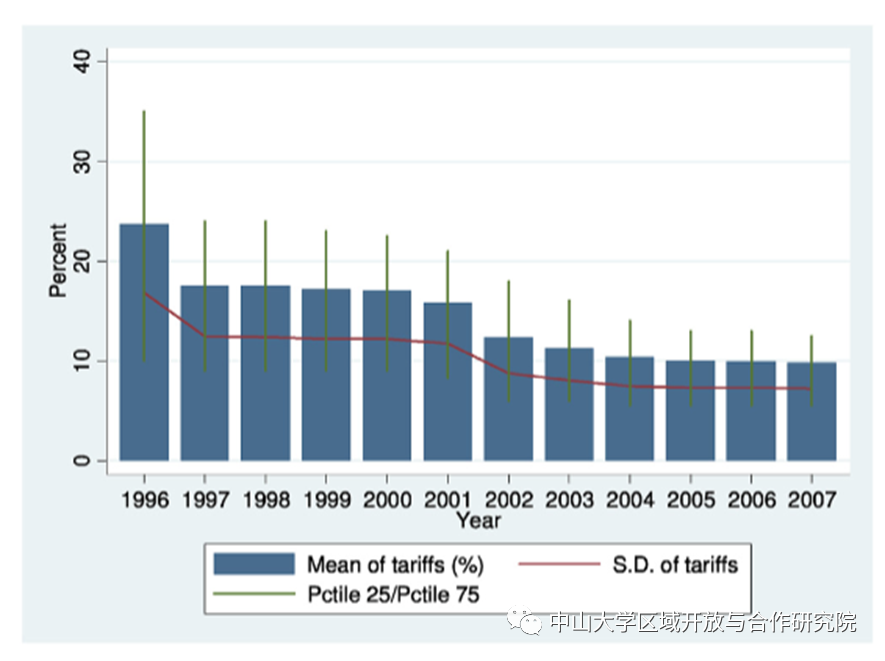

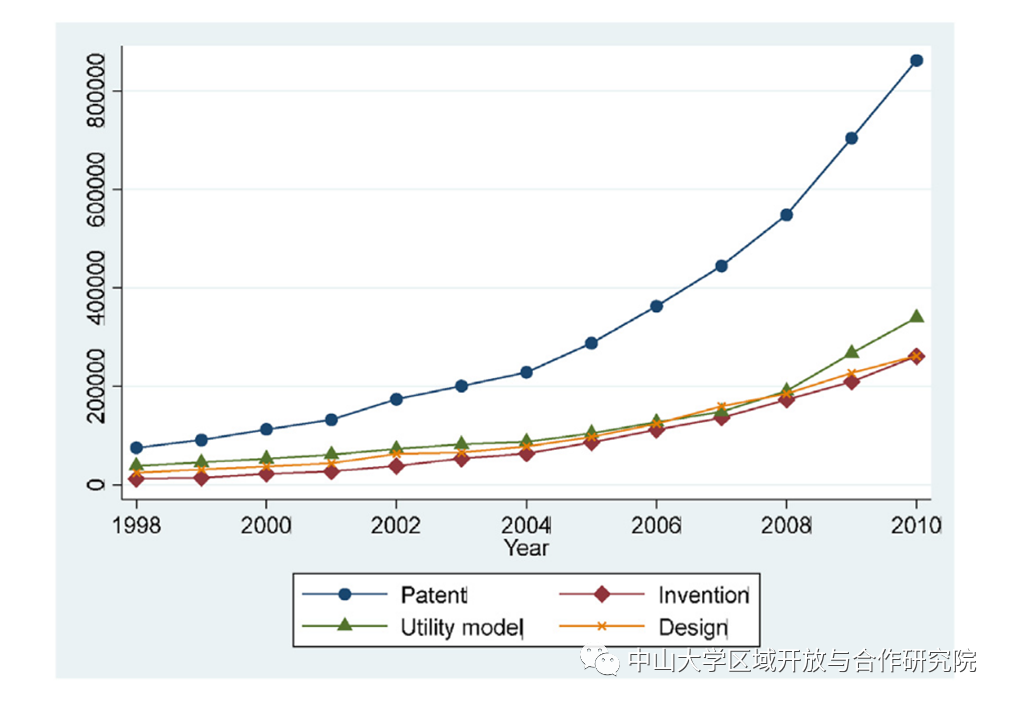

中国加入WTO历时时间长,约15年(1986.7-2001.11),本文利用了中国加入WTO后发生的两个显著变化。首先是关税大规模削减。根据入世协议,中国将在 2004 年基本完成关税削减,到 2010 年完成。在此期间我国实际关税经历了如下变化:1997:大幅度削减,1997-2001:相对稳定,2002-2005:逐渐下降,2005后:相对稳定。其次是,在加入WTO后,创新活动快速增长,以专利申请量为例,从 1998 年的不到 75,000 件增加到 2005 年的超过 280,000 件。

1996-2007 年期间中国进口关税

1998-2010中国专利申请数

同时,存在一个现象,即中国加入 WTO 后的关税削减体现出较大的行业异质性,2001年关税高的行业在加入世贸组织后经历了更大程度的关税削减。原因分析:WTO 所确定的最终关税水平在行业与产品之间是统一的,但是中国在加入世贸组织之前的关税因产行业和产品而异。同时经历更大关税削减的行业会面临更大进口竞争

所以本文运用DID比较了以下两种企业的创新变化:

1.加入WTO后面临进口竞争大幅增加的行业中的企业(即2001年关税较高的企业)

2.同时期进口竞争小幅增加的企业(即2001年关税较低的企业)

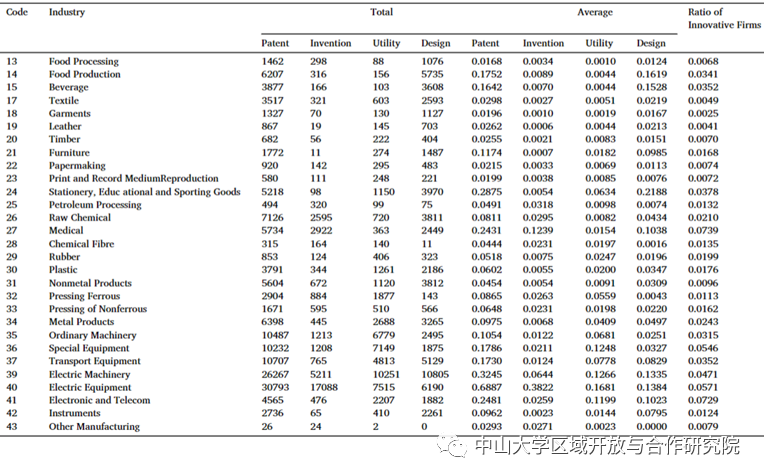

29个两位数行业申请的专利总数、每家公司平均专利申请数以及申请过专利的公司所占比例

通过比较每家公司平均专利申请数,可以得出:

1.高技术、资本密集型申请的专利数量比较多(电气设备、电机、特种设备),低技术和劳动密集型申请专利数较少(食品加工、服装);

2.不同类型的行业申请的专利类型不太一样;

3.低技术、劳动密集型行业(食品加工、服装等)多申请外观设计专利;

4.高技术、资本密集型(电器设备、电机等)多申请发明和实用新型专利。

二.数据

1.行业级关税数据:根据世贸组织提供的中国关税数据,获得HS96(1997-2001年)以及HS02(2001-2006年)下的六分位编码数据(产品层面)。按照国家统计局的行业代码对照表,将以上数据与中国行业分类相匹配。其次,计算不同年份不同行业关税的简单平均值平均与加权平均值(用产品初始进口份额进行加权)。

2.企业级创新数据: 常用创新投入(研发支出)或创新产出(专利申请)来衡量(两者高度相关),本文采用专利申请。SIPO(国家知识产权局),包含自 1985 年以来每项专利申请的详细信息,例如申请日期、申请人的姓名和地址、专利名称以及专利类型(发明、实用新型、外观设计),其包含的公司特征较少。

3.其他企业特征数据:工业企业年度调查数据(ASIF)1998-2005 年期间年销售额超过 500 万元人民币的所有国有和非国有企业的详细的公司信息,包括名称、行业从属关系、位置以及会计报表中的所有运营和绩效项目,例如年龄、就业、资本、中间投入和所有权。

最终,本文获得了440877家公司,包含130万个观测值的面板数据,研究区间为1998-2005年。

三、实证分析

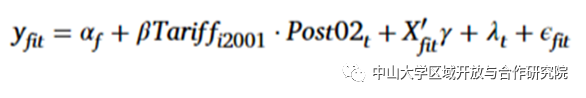

基准回归模型

f 表示公司,i 表示行业(四位数),t 表示年份

系数β表示进口竞争对企业创新的净效应

![]() 为企业固定效应,控制了企业、行业和区域之间所有时不变的异质性,例如区域地理特征和不同创新类型的行业固有分布等。

为企业固定效应,控制了企业、行业和区域之间所有时不变的异质性,例如区域地理特征和不同创新类型的行业固有分布等。

![]() 为年份固定效应,控制了行业常见的所有年度冲击,例如商业周期、技术进步和专利制度的变化等。

为年份固定效应,控制了行业常见的所有年度冲击,例如商业周期、技术进步和专利制度的变化等。

![]() 为影响公司创新的其他因素,例如公司年龄、公司规模、资本-劳动力比率、出口状况、外国投资者拥有的股份和份额。

为影响公司创新的其他因素,例如公司年龄、公司规模、资本-劳动力比率、出口状况、外国投资者拥有的股份和份额。

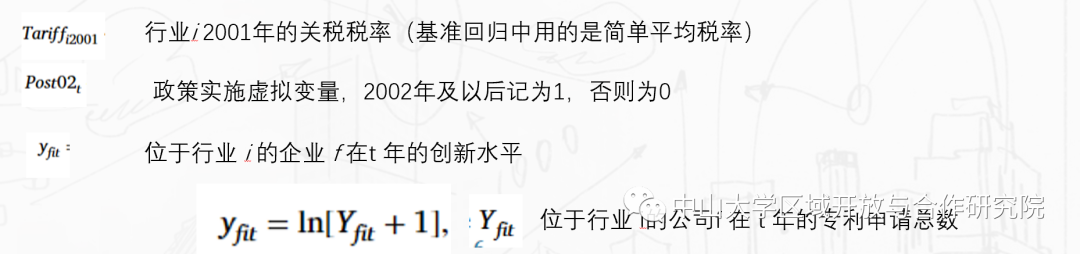

图形结果:

1998-2001年,低关税组(对照组)和高关税组(处理组)的创新情况趋于一致,为DID识别策略提供了支持。2002年之后,两者出现明显分化,且相对于低关税组而言高关税组创新趋于下降,说明进口竞争对企业创新有负面影响。

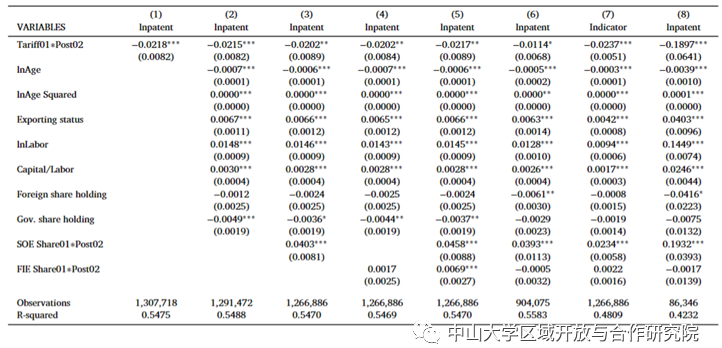

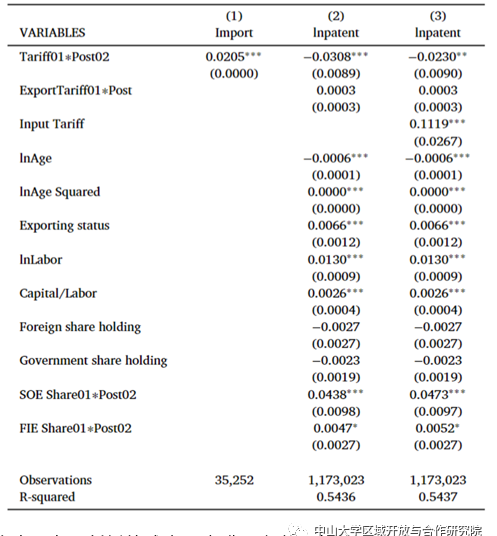

第 1 列中仅包括企业和年份的固定效应。交互项前系数是负的并且在统计上是显著的,表明 2002 年之后,2001 年关税较高的行业中的企业创新少于 2001 年关税较低的行业的企业创新。由于 2001 年关税较高的行业中的企业面临更大进口竞争,这一结果意味着进口竞争减少了企业的创新。

第 2 列添加了一些随时间变化的公司特征(这些特征与自变量(贸易自由化程度)和因变量(公司创新)都相关),包括公司年龄(单项和平方项)、公司规模、资本-劳动力比率、出口状况以及外国投资者和政府拥有的股权份额,结果依然稳健。

第 3、4、5列逐步考虑了同时期发生的两项政策影响(分别是国企改革和放宽外商直接投资监管),加入国有企业份额(国有企业数量/企业总数)或者FDI份额(外资企业数量/企业总数)与政策实施虚拟变量的交互项,结果依然稳健。

第6列使用加权平均计算行业关税水平(用产品初始进口份额加权平均),将进口竞争对同一行业不同产品的差异性影响考虑在内,回归系数大小虽略有不同,但依然显著为负。

第7列和第 8 列中,进一步考虑了进口竞争对广延边际创新(创新or不创新)集约边际创新(创新多少)的影响。

第7列:改变了因变量,若该公司申请专利,则indicator记为1,否则为0。

第8列:仅关注在此期间内申请了专利的样本,删除了未申请专利的样本数据。

进口竞争减少了集约边际(数量减少)和广延边际(申请的可能性降低)的创新。

结论:进口竞争导致企业创新减少。

结论与美国和加拿大的结果相一致,但是与新兴经济体和欧洲结果完全相反。

四、稳健性检验

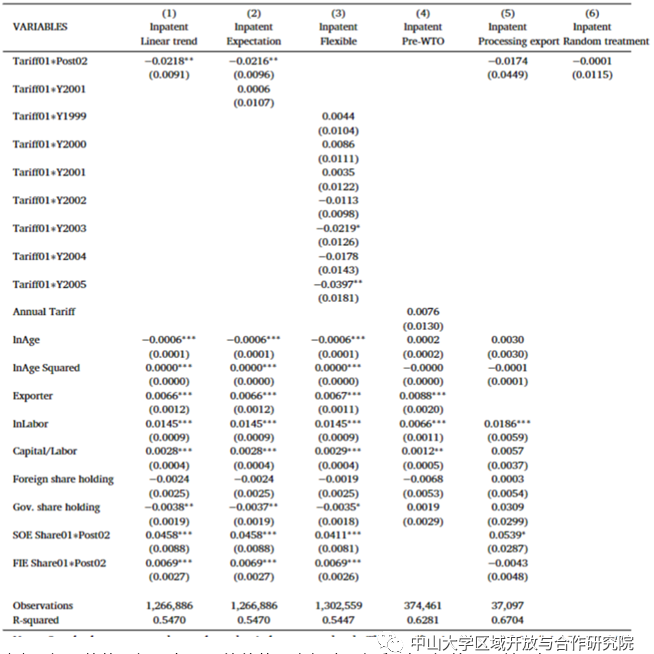

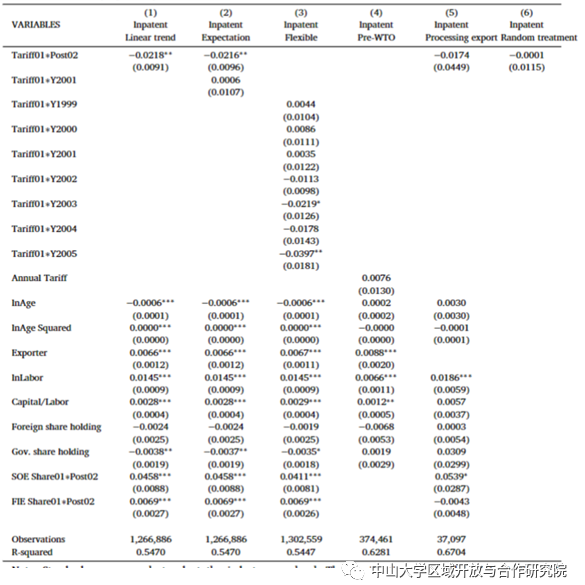

1.假设识别检验

证明:扰动项与解释变量与控制变量无关,即2002年没有贸易自由化,处理组和对照组的创新会有相同趋势。

(1)行业趋势:行业有不同的趋势,降低处理组和对照组的可比性,加入了一个特定行业线性时间趋势![]() 。

。

(2)预期效应,如果企业预期到2001年年底中国就会加入WTO,那么很可能在2002年关税降低之前企业就会做出反应。所以本文进行了如下稳健性检验,在回归中加入了一个额外的控制变量(Tariffi2001*Y2001)以检查公司是否在预期明年加入 WTO 时改变了他们的创新行为。但是中国加入WTO历时较长(需要和所有的WTO成员国之间都达成共识,15年左右),因此在2001年前,中国具体何时加入WTO是不确定的(所以可能会存在某些企业提前做出预期反映,可能是2000年甚至更早)

2.安慰剂检验

(1)关税对入世之前(1998-2001)的企业创新没有显著影响;

(2)样本仅限于加工贸易公司(接受离岸订单,完全为国外买家进行生产加工,从理论上来说不受进口竞争影响);

(3)贸易自由化的随机过程:将 2001 年的关税随机分配给行业,并随机选择加入 WTO 的年份,构造一个虚拟回归变量![]() ,重复500次以提高安慰剂的准确性。

,重复500次以提高安慰剂的准确性。

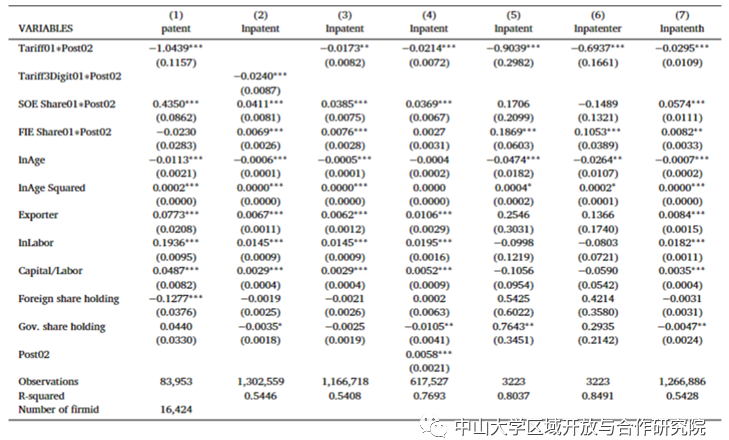

3.其他稳健性检验

(1)负二项式回归

变量是专利,这是一个典型的计数变量。由于它过度分散,样本标准偏差(5.1948)远大于样本均值(0.1168),本文进行固定效应负二项式回归来检查发现是否对估计方法具有稳健性。

(2)多行业问题

每家公司只报告了一个从属行业(主要行业),但公司可能会在多个(四位数)行业生产商品,这就忽略了对公司经营活动存在影响但在基准回归的数据中未报告的来自其他行业的进口竞争。本文一是使用了更汇总的行业水平,即三位数行业分类,用三位数行业水平的平均关税进行回归。二是使用仅生产一个四位数行业产品的企业样本进行回归。

(3)两周期估计

使用双重差分的一个关注点是如何准确计算标准误,从而进行统计推断。目前使用的方法是在行业年度水平上对标准误进行聚类。

在本部分中,作者将面板数据分为两个阶段,加入WTO之前和之后,使用White-robust标准误差,结果依然稳健。

(4)行业水平回归

关税等变量位于四位数行业层面,因此本文对进口竞争影响的估计是行业平均效应,本部分本文将公司级别的专利申请数量汇总到四位数行业级别,直接进行行业水平的回归。

(5)创新的其他度量

为了排除特定度量方式对回归结果的影响,使用了反双曲正弦变换对创新变量进行了替代测量,交互项系数依然显著为负,排除了不同度量方式的影响。

4.机制检验

检验企业创新的减少是由进口竞争引起的,首先检验了关税减少之后进口是否增加,然后排除了其他渠道,例如WTO带来的外国市场准入等。

(1)关税降低与进口

利用6位数产品级别的进口和关税信息,测定进口对贸易自由化的反应。

(2)市场准入效应

加入世贸组织的效果是多边的,中国的贸易伙伴也会减少对中国的贸易壁垒,有研究表明增加的出口市场对创新有积极作用。

为了确定企业创新的变化来自进口竞争增加,本部分加入了包含了2001年对中国出口产品征收的加权平均关税与用于控制进入外国市场的Post02t虚拟变量的交互项。结果是出口关税削减的影响不显著,而进口关税的影响显著,因此为进口竞争的观点提供了支持。

(3)投入品关税

除了商品的最终品关税,中间投入品关税也可能影响公司的创新。

本文回归了投入品关税,发现投入关税与企业创新成正相关,说明投入品关税的降低会促进企业创新,同时主要结果也保持不变。

5.异质性检验

回归结果表明进口竞争对企业创新的负面影响。这与熊彼特效应一致,即进口竞争降低了创新后的边际回报,从而抑制了事前的创新激励。

然而,存在文献研究表明,在其他国家的背景下,进口竞争促进了企业创新,表明进口竞争对企业创新存在积极影响,从而抵消了熊彼特效应。

本文将从公司类型和专利类型两个方面做异质性检验:

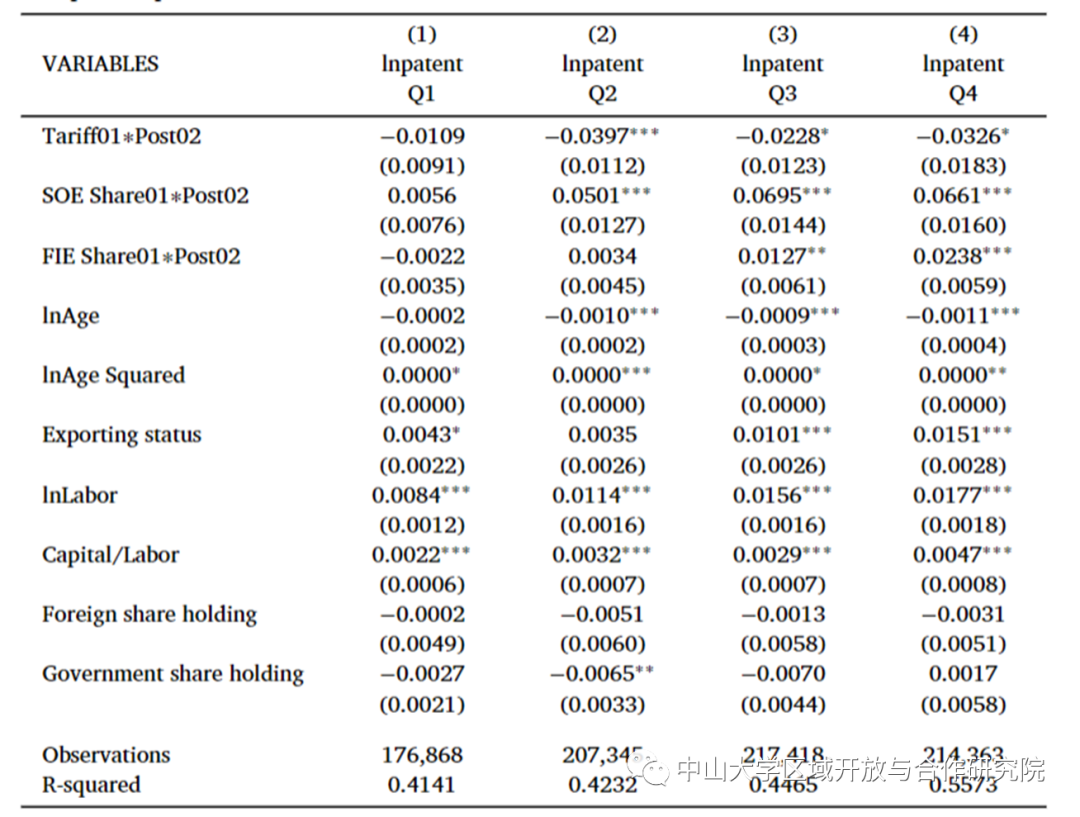

(1)生产力异质性

进口竞争对创新的影响是否在不同生产率水平的公司之间存在差异。

为此,根据每个四位数行业在 WTO 前时期的平均生产力将公司分为四个分位数,然后为每个分位数运行单独的回归。企业生产率的差异结果表明,存在一些积极的力量可以抵消一些企业的熊彼特效应。本文进口竞争对生产力较低的公司的较小负面影响的发现支持偏好效应论点,但不支持逃避竞争效应。

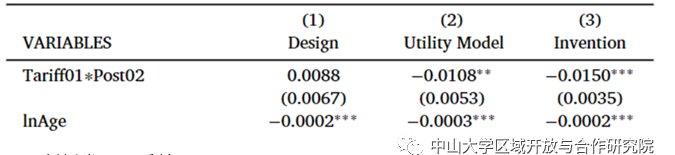

(2)创新类型异质性

本文分别对发明专利,实用新型专利,外观设计专利进行了回归,结果发现,发明专利和实用新型专利交互项系数显著为负,而外观设计专利交互项为正且不显著,说明在外观设计专利中,进口竞争对创新的负面影响被抵消。

原因:进口竞争也带来了国外的新技术,会给中国企业产生知识溢出效应,而且知识溢出效应在外观设计专利上最为明显,因此可能会增加外观设计专利的创新。

五、结论

本文研究了贸易自由化对企业创新的影响,发现贸易自由化对企业创新有负面影响,即符合熊彼特效应,而且这一发现在一系列检验中是稳健的。此外,通过利用数据集的丰富变化,发现公司生产力和创新类型的异质性影响。这些结果支持偏好效应和溢出效应。由于熊彼特效应的消极影响,贸易自由化可能不利于基础创新活动,但企业可以获得更多的国际技术交流和国外知识溢出。

六、会后讨论

文章分享结束后,研究院成员展开了有关讨论。李兵老师认为,本文的结论和宏观现象不太一致,从宏观现象上看,中国加入WTO是导致创新明显增加了的。毛艳华老师提出,可以借鉴本文用东盟数据做类似研究。本次学术研讨会充分体现了研究院浓厚的学术氛围,大家在学术交流中相互学习共同进步,提高自己的学术能力,至此,本次文献研讨会圆满结束。

拟稿:付艳辉

编辑:陈多多

审核:李兵

审核发布:毛艳华