开放合作研究团队第44期Seminar学习讨论会

2022年11月8日晚19:00—21:00,中山大学区域开放与合作研究院学习讨论会以线上的方式成功举行。本次学习讨论会由罗智文硕士生分享文献《大国内部经济空间布局:区位、禀赋与一体化》。参加学习讨论会人员包括毛艳华教授、副研究员、博士后以及博士生和硕士生等,另有澳门科技大学、澳门城市大学博士生通过线上形式参与了本次学习讨论会。

大国内部经济空间布局:区位、禀赋与一体化

皮亚彬, 陈耀

一、本文背景

我国作为一个幅员辽阔的大国,不仅东西部地区的发展差距长期存在,经济活动向城市群集聚的趋势也日益显现。而在不同城市群内部,中心城市对周边市的辐射带动作用也存在差异。

地理联系对空间经济发展的作用已经得到许多实证研究的支持。Combes(2008)发现,离英国的远近直接影响了欧洲其他国家在19世纪的经济增长,若与英国的距离减少10%,则人均GDP提高0.9%;对美国城市的研究也发现,城市之间的经济联系和相互作用,尤其是大城市对周边地区的溢出作用受地理距离的影响。对中国城市体系的研究也发现,与大港口或大城市的距离不仅影响城市的经济增长,且由于二、三产业空间运输成本的差异,地理区位也影响城市第二、三产业的劳动生产率。

本文将影响城市空间联系的因素区分为地理距离和区域一体化水平,并基于此建立一个包含城市间地理关系的三地区新经济地理学模型,从理论上分析城市体系中空间联系因素及地区禀赋对经济活动区位的影响。

二、模型构建

1、空间成本

第一类空间成本是城市内部的空间成本。

假设工业部门集中在城市进行生产,而农业部门分布在区域广阔的土地上

假设每名熟练工人消费1单位土地,则熟练工人数量![]() 为的城市范围为

为的城市范围为![]() ;

;

假设居住在距CBD为x的工人通勤到CBD的成本为θx;

假设城市边界处![]() 的土地租金为0,则在城市内部市场均衡时,通勤成本为

的土地租金为0,则在城市内部市场均衡时,通勤成本为![]() 。

。

第二类空间成本是商品在区域间的贸易成本。

假设工业品在生产地销售时没有贸易成本,但在跨地区销售时有贸易成本。

如果1单位工业产品运输到距离为D的地方销售,那么到达目的地时,商品的数量仅剩余![]() 单位。为了弥补商品在地区之间贸易造成的损耗,产品在距离产地为D的地区销售价格是在本地销售价格的

单位。为了弥补商品在地区之间贸易造成的损耗,产品在距离产地为D的地区销售价格是在本地销售价格的![]() 倍,其中为商品的单位距离损耗系数。

倍,其中为商品的单位距离损耗系数。

本文中区域一体化指数![]() 的下降,其含义是在地理距离不变时,区际贸易成本降低。

的下降,其含义是在地理距离不变时,区际贸易成本降低。

2、三城市的基本模型设定

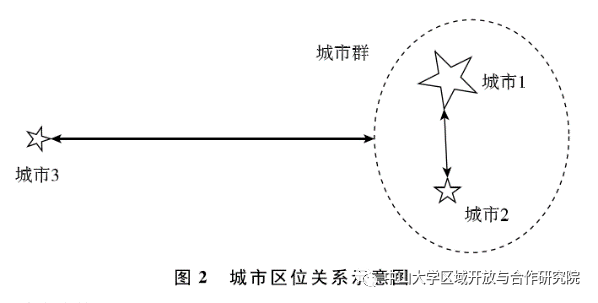

假定城市1具有初始规模优势,城市2与城市1距离较近,城市3比较偏远

本文将以城市1和城市2的整体产业份额变化来刻画“城市群”演化过程,并以城市1和城市2产业份额的相对变化趋势来分析城市群内大城市对周边城市的辐射带动作用。

3、消费者行为

假设所有消费者具有相同偏好,![]() :

:

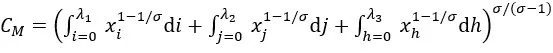

![]() 为CES函数,表示对异质性工业品组合的消费量

为CES函数,表示对异质性工业品组合的消费量

其中:

![]() 是对农产品的消费量;

是对农产品的消费量;

![]() 反映消费者对异质性工业品组合偏好;

反映消费者对异质性工业品组合偏好;

![]() 表示工业品间的替代弹性;

表示工业品间的替代弹性;

![]() 表示城市r的产业份额,同时也反映熟练劳动力的空间分布。

表示城市r的产业份额,同时也反映熟练劳动力的空间分布。

假定不存在储蓄行为,消费者面临预算约束为:![]()

由工业品的CES函数解出,城市r消费者面临的工业品总体价格指数记为,则:

记为(4)式;

制造业区位分布如何变动主要是由熟练工人在城市之间的迁移决定的,而熟练工人的迁移决策又受其在地区间效用差异的影响。

根据效用最大化条件得:

城市r的熟练工人对工业品消费量![]() ,即对工业品的总支出为

,即对工业品的总支出为![]() ;

;

对农产品消费量![]() ;

;

城市r消费者对城市s产品消费量![]() ,记为(6)式;

,记为(6)式;

将上述带入效用函数得,消费者在城市s的实际效用水平𝑉(𝑠)为:![]() ,记为(7)式。

,记为(7)式。

4、 生产者行为

假设农产品市场是完全竞争的,每投入单位非熟练工人获得单位农产品,从事农业生产的非熟练工人工资为![]() ;假设工业品的生产是规模收益递增的,每个企业提供一种差异化商品。假设每生产一单位的工业品,需要投入c单位的农产品。设熟练工人的收入为

;假设工业品的生产是规模收益递增的,每个企业提供一种差异化商品。假设每生产一单位的工业品,需要投入c单位的农产品。设熟练工人的收入为![]() 。

。

假设总产出量为的企业总成本为:![]() ,记为(8)式,

,记为(8)式,

则城市r厂商的超额利润函数:

![]() ,记为(9)式,

,记为(9)式,

![]() 为所有地区消费者对城市r的厂商产品的总消费量;

为所有地区消费者对城市r的厂商产品的总消费量;

![]() 为地区s的非熟练劳动力数量;

为地区s的非熟练劳动力数量;

![]() 为地区s产业份额,同时反映地区s的熟练劳动力的数量;

为地区s产业份额,同时反映地区s的熟练劳动力的数量;

令(9)式为0得,城市r熟练劳动力收入:

![]() ,记为(10)式。

,记为(10)式。

根据(8)式和(10)式,地区r产品的出厂定价为:![]() ,记为(11)式。

,记为(11)式。

为便于分析,令![]() ,则当不存在技术差异或资源禀赋差异时,三地区产品出厂

,则当不存在技术差异或资源禀赋差异时,三地区产品出厂![]() 均为1;

均为1;

令![]() 表示贸易自由度,并将

表示贸易自由度,并将![]() 与

与![]() =1代入(4)式得:

=1代入(4)式得:

城市r工业品价格指数![]() ,记为(12)式,

,记为(12)式,

由(6)式、(10)式、(11)式、(12)式得:

城市r熟练工人收入

记为(13)式,

将上式结果代入(7)式得:位于城市r的熟练工人效用水平为

![]()

5、企业的区位调整方程

区位均衡一共存在三种可能的情形:

一是三地区都有产业,熟练工人在三地区获得的效用相等;

二是只有一个地区产业份额降为0;

三是两个地区熟练工人份额降为0。

区位均衡的公式化表达如下:

本文采用的是存在区位差异的三城市新经济地理学模型,且引入了城市内部成本。采取这样的模型设定虽然使模型更加符合现实情形,但却难以得出产业空间分布和区际贸易成本之间关系的显性解。在下文中,作者采用数值模拟方法来分析![]() 变化对三城市产业分布变化的影响。

变化对三城市产业分布变化的影响。

三、数值模拟

1、基本模型的数值模拟结果

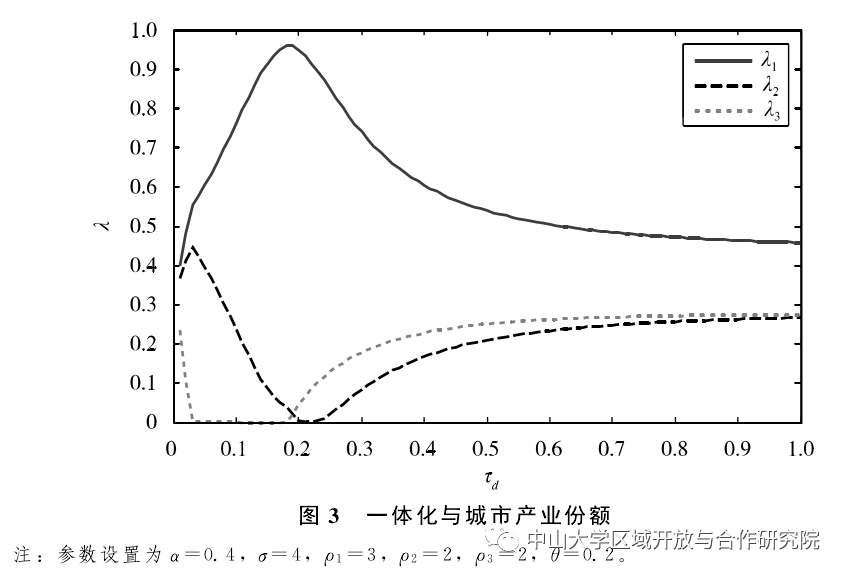

作者首先假设城市间不存在禀赋和技术差异,只分析城市的区位关系和区域一体化水平对产业在城市间分布的影响。假设城市1和城市2的距离为为1,城市1和城市3距离为2,城市2和城市3距离也为2。本文将地理上临近的城市1和城市2视为城市群,而将城市3视为城市群外的区域,则城市群的产业份额为![]() 。模拟结果如图3、图5、图6所示。

。模拟结果如图3、图5、图6所示。

由图3所示,随着一体化水平的提高,产业空间分布的基本形态可分为三个阶段。第一阶段:当0.2<![]() <1时,随着区域一体化水平提高,产业向中心城市集聚。此时距离中心城市较近的地区受到中心区域的极化效应更大。第二阶段:当0.02<

<1时,随着区域一体化水平提高,产业向中心城市集聚。此时距离中心城市较近的地区受到中心区域的极化效应更大。第二阶段:当0.02<![]() <0.2时,产业向城市群集聚的同时,在城市群内部产业从中心城市向周边地区扩散。城市2的产业份额开始增加,中心城市对周边地区产生正向的辐射作用。第三阶段:当0<

<0.2时,产业向城市群集聚的同时,在城市群内部产业从中心城市向周边地区扩散。城市2的产业份额开始增加,中心城市对周边地区产生正向的辐射作用。第三阶段:当0<![]() <0.02时,产业开始向城市群外扩散,城市拥挤成本成为产业区位选择中更重要的考虑因素。

<0.02时,产业开始向城市群外扩散,城市拥挤成本成为产业区位选择中更重要的考虑因素。

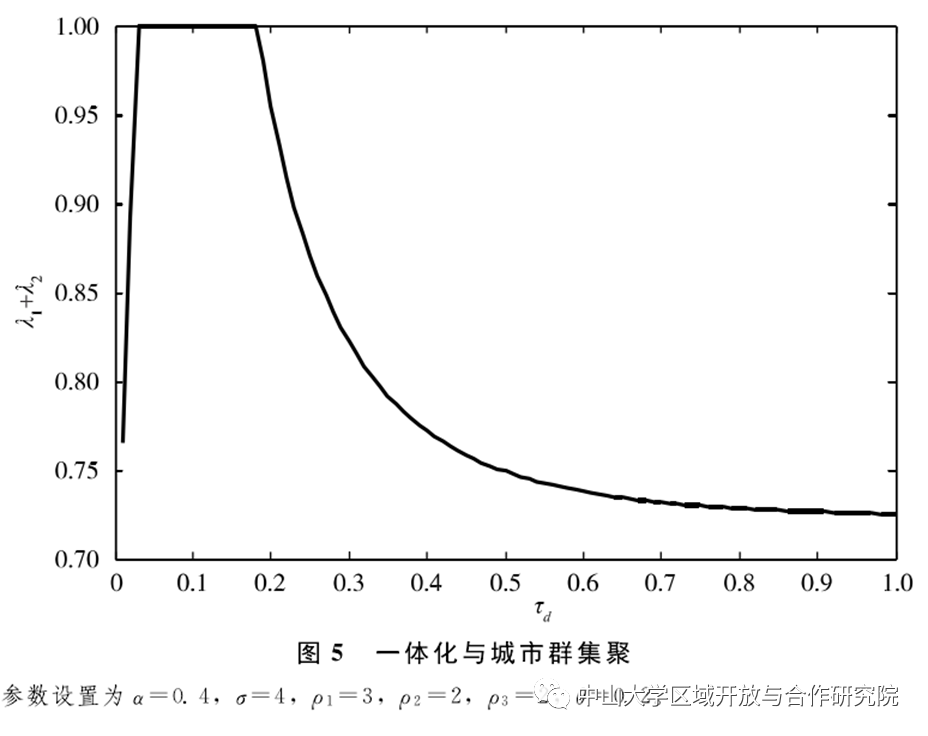

如图5所示,在![]() 较大时,随着区域一体化推进,城市群区域吸引更多的产业;当在0.03和0.18之间时,所有产业都集中在城市群区域;仅当

较大时,随着区域一体化推进,城市群区域吸引更多的产业;当在0.03和0.18之间时,所有产业都集中在城市群区域;仅当![]() 非常小时,经济活动才开始向城市群外的区域扩散。

非常小时,经济活动才开始向城市群外的区域扩散。

据计算,我国城市群地区生产总值占全国GDP的比重连续上升。例如,从各城市群地区生产总值占全国GDP比重的变化趋势来看,从1996年到2015年,京津冀城市群从7.96%上升到9.27%,长三角城市群从16.83%上升到19.13%,珠三角城市群从6.92%上升到9.31%,中原城市群从2.74%上升到3.07%。这说明当前我国地区之间的贸易成本还处于较高的水平,随着区域一体化水平的提高,产业将继续向城市群集中,城市群和城市群外区域发展差距扩大。

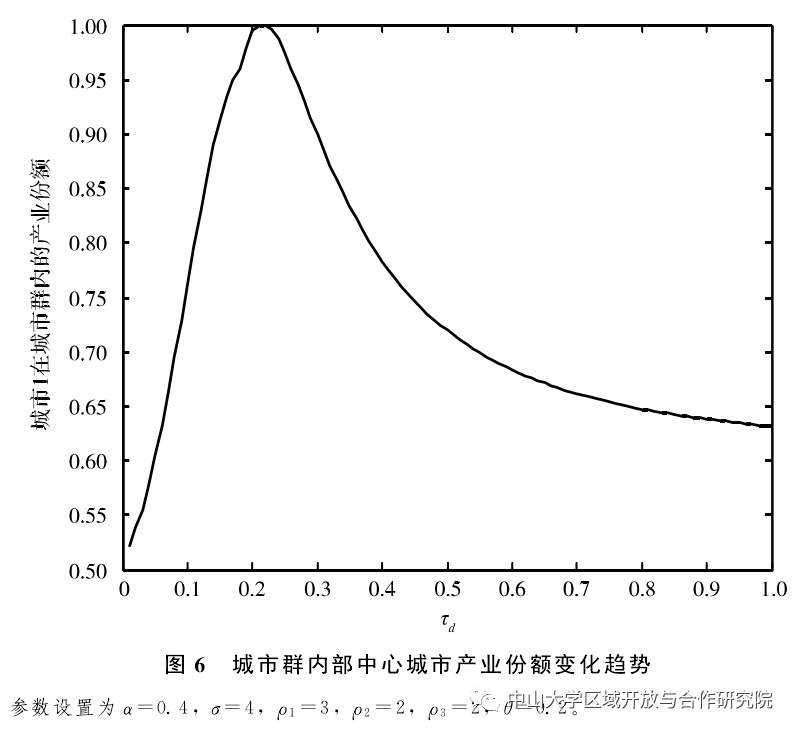

如图6所示,在城市群内部,中心城市对周边城市产生极化效应还是辐射效应,受到区域一体化水平![]() 的影响。随着

的影响。随着![]() 值从高到低,城市群内中心城市占城市群份额先上升后下降。

值从高到低,城市群内中心城市占城市群份额先上升后下降。

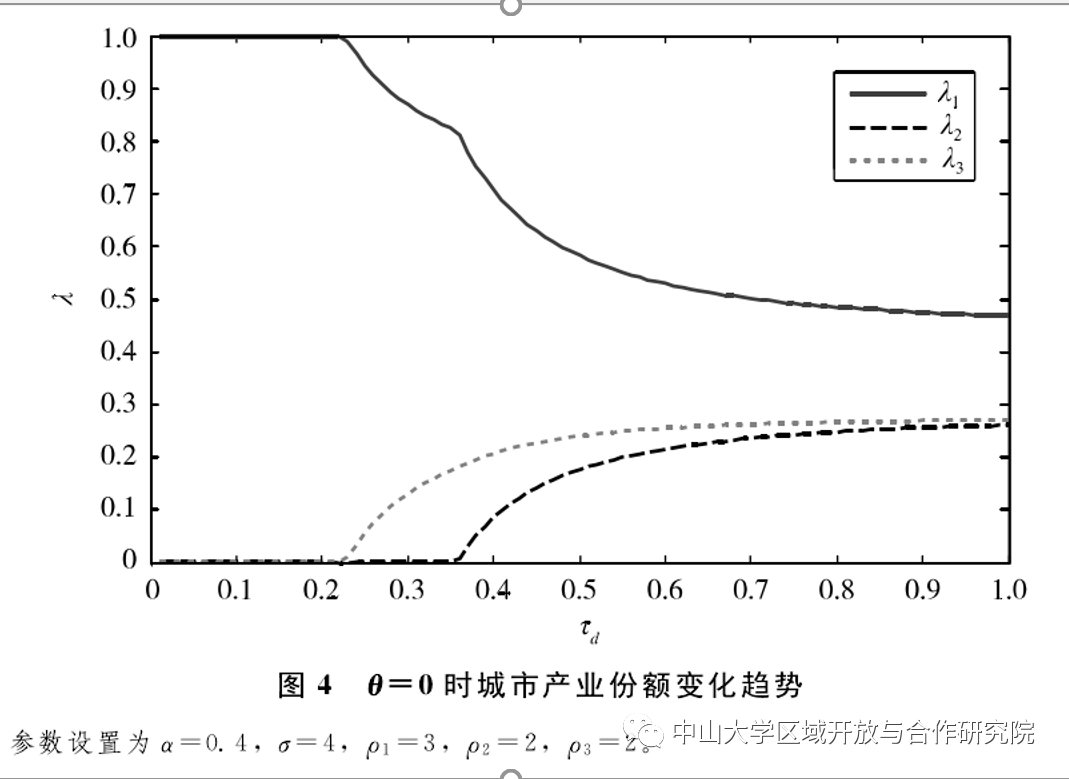

作者将衡量通勤成本的θ值取0,再次进行数值模拟,得到结果如图4所示。图4所示的数值分析发现,若θ取为0,则不会出现产业从大城市向外扩散的情形,说明城市内拥挤成本是城市群内大城市向小城市扩散发生的关键变量。作者还对比分析了θ取为0.1、0.2、0.3的情形,发现随着θ值下降,大城市的产业份额增大,说明通过更合理的城市规划和城市内部基础设施改善,降低城市内部拥挤成本,有利于大城市保持竞争力。

2、引入初始禀赋差异的模型

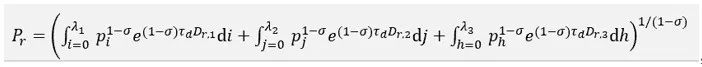

假设城市3存在禀赋优势,设企业在城市3的边际成本为cω,且ω<1,根据(11)式,城市3厂商生产的产品出厂价格为ω,低于城市1和城市2的商品出厂价格。城市3生产的商品在城市2销售的价格为![]() 。

。

令![]() ,表示城市3的成本优势。

,表示城市3的成本优势。

城市r消费者面临工业品价格指数变为:

![]()

城市3熟练工人收入水平为:

![]()

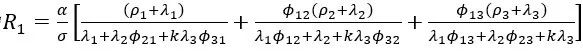

城市1熟练工人收入水平为:

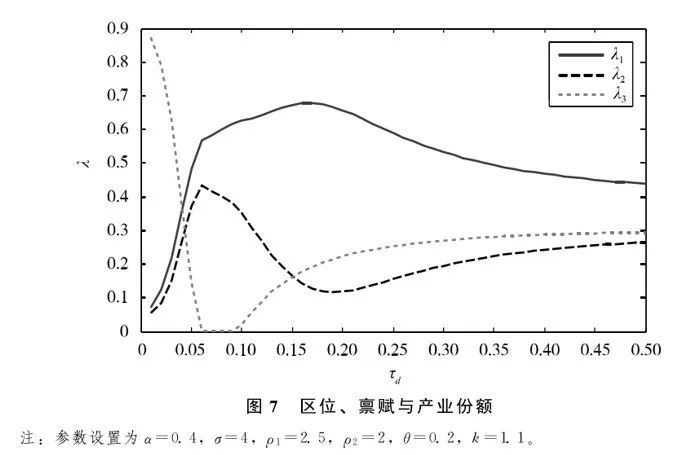

作者再次进行了引入初始禀赋差异模型的数值分析,得到的结果如图7所示。当![]() >0.2时,城市2由于接近城市1,受到城市1的虹吸作用更强,城市2产业份额低于城市3。当0.06<

>0.2时,城市2由于接近城市1,受到城市1的虹吸作用更强,城市2产业份额低于城市3。当0.06<![]() <0.2时,城市3的产业份额继续呈减小态势,而城市2的产业份额则开始增加。当

<0.2时,城市3的产业份额继续呈减小态势,而城市2的产业份额则开始增加。当![]() <0.06时,城市3的低成本优势开始起作用,城市3的产业份额迅速增加,而城市1和城市2的产业份额都开始下降。

<0.06时,城市3的低成本优势开始起作用,城市3的产业份额迅速增加,而城市1和城市2的产业份额都开始下降。

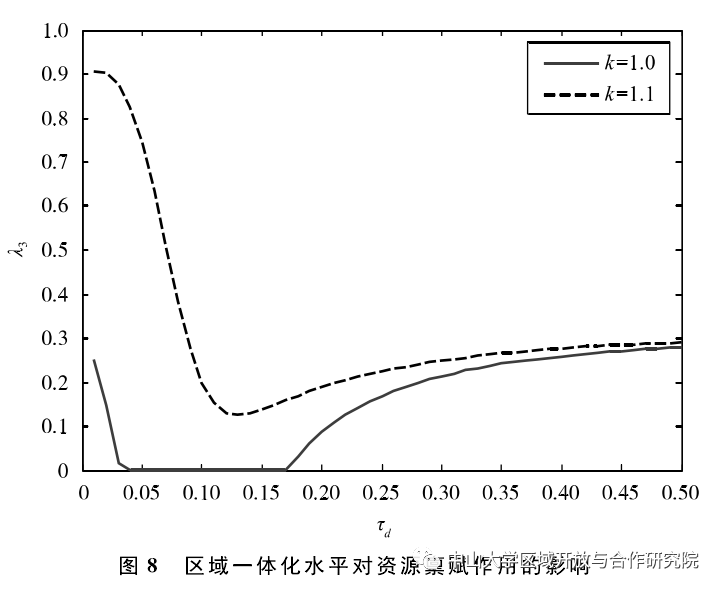

图8中对比了在城市3存在成本优势(k=1.1)和不存在成本优势(k=1.0)时,随着值变化,城市3产业份额的变化趋势。图8显示,随着![]() 降低,城市3产业份额在k=1.1和k=1.0的差距扩大。这说明,区域一体化水平越高,资源禀赋优势对地区经济的促进作用越明显。

降低,城市3产业份额在k=1.1和k=1.0的差距扩大。这说明,区域一体化水平越高,资源禀赋优势对地区经济的促进作用越明显。

就我国现实而言,对于中西部地区,仅靠其资源禀赋优势不足以带动该地区的经济起飞。只有地区间商品流通成本较低时,才能促使产业从沿海地区向中西部地区转移。

四、本文结论总结:

1、随着区域一体化水平的提高,产业空间转移可以分为三个阶段:第一阶段是产业向中心城市集聚;第二阶段是集聚与扩散并存,产业向城市群集聚的同时,在城市群内部产业从中心城市向周边地区扩散;第三阶段是产业开始向城市群外扩散。

2、在城市群内部,中小城市是遭受临近大城市的“聚集阴影”失去产业,还是从大城市“借用规模”分享集聚效应,取决于区域一体化水平。该结论有助于解释为什么在有些城市群城市经济活动仍然趋于向中心城市集聚(如中原城市群),而另一些经济活动开始从中心城市向城市群内中小城市扩散(如珠三角和长三角地区)。

3、区位条件与资源禀赋条件都是影响后发地区发展潜力的重要因素,而哪一类因素对地区经济发展的作用更大,则受区域一体化水平的制约。只有在区域一体化水平非常高时,偏远地区的资源禀赋优势才能够带动所在区域的发展。

五、分享后讨论

文章分享结束后,研究院成员展开了有关讨论。毛教授和荣博士认为本文研究三城市的模型设定对团队研究粤港澳大湾区有所启示。李子文博士生考虑了该模型用于粤港澳大湾区研究的可行性,李世龙研究生认为瓶颈点在于数据的获取。

本次学术研讨会充分体现了研究院浓厚的学术氛围,大家在学术交流中相互学习共同进步,提高自己的学术能力,至此,本次文献研讨会圆满结束。

拟稿:蔡儒雅

编辑:陈多多

审核发布:毛艳华