开放合作研究团队第69期Seminar学习讨论会

2023年10月26日下午15:00-16:30,中山大学区域开放与合作研究院文献研读会议以线下的方式成功举行。本次学习讨论会由硕士生谢然同学分享文献《地理距离、投入产出关系与产业集聚》。参加学习讨论会人员包括博士生和硕士生等。

地理距离、投入产出关系与产业集聚

范剑勇 刘念 刘莹莹

一、引言

2008年工业企业数据库中毛纺织业(四位数编码1722)、毛针织品及编织品制造业(1762)为例,全国规模以上企业共有3227家,其中52%位于长三角地区,嘉兴市拥有的企业数量最多,达到300家。以嘉兴市为中心,随着距离增加,两个行业的企业数量逐渐减少,其中,距离嘉兴100公里以内的湖州、苏州、上海、绍兴等4城市企业数量达589家,距离嘉兴100—200公里的9个城市企业数量为595家,距离嘉兴200—300公里的10个城市企业数量为82家,距离嘉兴300—400公里的7个城市企业数量为66家。从上述事例中可引申出下述推断:(1)鉴于运输成本的存在,具有投入产出关系的行业倾向于集聚在同一区域;(2)产业集聚在空间上表现出连续性特征,不会因区域间的行政分割而出现中断;(3)以头部企业或中小企业集群为代表的空间不平衡分布,随着距离增加,其集聚影响与空间受益范围将逐渐衰减。这是本文研究的重要出发点之一。

本文以新企业选址为研究对象探讨制造业空间集聚机制。主要工作是从地理距离与投入产出关系出发构建行业间距离指标,并基于工商企业注册数据、规模以上工业企业数据与投入产出表等相关信息,实证分析行业间距离对新企业选址的影响。本文发现,新企业选址倾向于靠近上下游头部企业所在城市,与上游行业(下游行业)头部企业的距离每增加1%,新企业数量将减少0.302%(0.331%);头部企业所属的产业链生态圈增强了距离负向效应。拓展性分析表明,16个制造业二位数行业(占比53.3%)表现出同时靠近上下游头部企业所在地的倾向。本文实证结果对推动国内贸易大循环与城市间产业协同发展等方面具有重要启示意义。

二、研究内容

本文以新企业选址为研究对象,以国内贸易大循环中的产业间投入产出关系与城市间运输成本为切入点,探讨产业集聚的形成机制。

三、理论假说

供给邻近(supplieraccess),靠近上游投入品中心能够节约运输成本,使厂商获得较低的中间投入品价格。

下游需求邻近或最终需求市场邻近(marketaccess),靠近下游行业需求中心或最终消费者,下游需求方可以获得更低的购买价格,进而增加产品需求、提高利润水平。

四、数据来源

1.企业层面的数据来源:一是1998—2013年工商企业注册数据库,依据企业成立年份与行业信息计算各城市历年在每个行业新注册的企业数量。二是1998—2013年工业企业数据库,参照聂辉华等(2012)、Brandtetal.(2012)进行以下处理:(1)2010年数据存在严重缺失和错误,因此本文剔除2010年的企业数据;(2)将行业代码按2002年国民经济行业分类标准进行统一;(3)剔除工业总产值和从业人数小于零的观测值。

2.在行业层面:本文使用2007年中国投入产出表度量不同行业在生产过程中的投入产出关系,涉及81个制造业部门,介于国民经济行业分类二位数和三位数行业之间。为构建行业间距离指标,将工商企业注册数据库、工业企业数据库中企业所属四位数行业代码与投入产出表的制造业部门代码进行匹配,得到81个制造业行业。此外,本文研究对象只涉及制造业,参照Behrens&Brown(2018),利用81个制造业部门间的基本流量表数据,计算调整后的投入系数Inputi←j与产出系数Outputi→j。

3.其他数据来源:包括中国国家知识产权局专利数据库和海关数据库,将它们与工业企业数据库匹配后构建控制变量。此外,本文以地级及以上城市作为制造业企业选址的基本区域单位,统一行政代码后共计287个城市。同时,使用全国各市县区行政中心经纬度数据计算任意两个城市之间的球面距离,作为下文行业间距离的计算依据。

五、指标构建

1.新企业数量:Nict表示t年城市c行业i新增企业数量

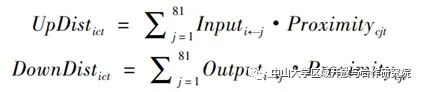

2.行业间距离:首先,从工业企业数据库获取 t 年行业 j 产值排名前 20 位的头部企业所在城市; 其次,计算城市 c 与这 20 个城市间的地理距离,并选取这 20 个数值中的最小值作为城市 c 到行业 j 的地理临近性,记为Proximitycjt 本文将城市新企业所属的行业 i与上、下游行业的行业间距离分别记为投入距离(UpDistict) 与产出距离(DownDistict)。其中, UpDistict和DownDistict分别代表 t 年城市 c 行业 i 到所有上游行业和所有下游行业的加权最短距离。

3.区位熵和EG指数:确定 t 年行业 j 前 20 位头部企业所在城市 k 的区位熵和 81 个子行业的 EG 指数。分别以投入系数Inputi←j和产出系数 Outputi→j为权重,得到上下游产业链生态圈丰裕度UpLQict与DownLQict和上下游行业的加权集聚水平UpEGict与DownEGict

4.控制变量:使用地区专业化指数———城市 c 行业 k的就业人数占城市 c 总就业人数比重,间接控制城市 c 的劳动力池效应;计算城市 c 行业 i 的发明专利与实用新型专利之和进一步控制知识溢出对企业选址的影响;使用城市 c 行业 k 出口交货值占工业销售产值的比重,控制海外产业链的影响。

六、实证模型

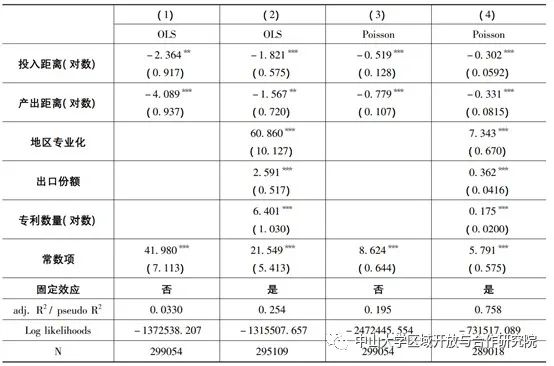

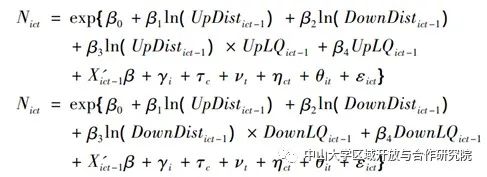

1.本文使用泊松模型进行实证分析,其中,Nict表示 t 年行业 i 在城市 c 的新企业数量,Xict - 1为一系列城市 - 行业层面的控制变量, 包括地区专业化、专利数量与出口份额。行业固定效应控制行业层面上不随年份变化的特征对新企业选址的影响,如行业在供应链中的相对位置; 城市固定效应控制城市层面上不随时间变化的特征对新企业数量的影响,如是否为港 口城市、气候等; 年份固定效应控制宏观周期波动的影响; 城市 - 年份固定效应控制城市层面上逐年变化的因素对新企业选址的影响; 行业 - 年份固定效应控制行业层面上逐年变化的因素对新企 业选址的影响,如行业需求的周期性波动等。在计量分析时将所有变量滞后一期来缓解潜在的内生性问题。

结果如图所示:行业间距离越大,企业在该城市选址的可能性越低。行业间距离与新企业数量之间呈现非线性关系,随着行业间距离的增加,新企业数量逐渐降低,说明集聚经济存在距离衰减效应。

2. 根据假设2,设置下面这两个回归方程,其中交叉项 ln( UpDistict - 1 ) × UpLQict - 1表示投入距离与上游头部企业所在地产业链生态圈的集聚水平对新企业选址的异质性影响; ln( DownDistict - 1 ) × DownLQict - 1捕捉产出距离与下游头部企业所在地产业链生态圈的集聚水平对新企业选址的异质性影响。在进行稳健性检验时,将使用UpEGit - 1和 DownEGit - 1替换 UpLQict - 1与 DownLQict - 1。行业需求的周期性波动等。在计量分析时将所有变量滞后一期来缓解潜在的内生性问题。

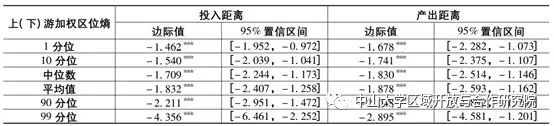

非线性模型交互项系数的大小、符号和显著性均不能说明是否存在交互效应,以及交互效应的大小和方向( Ai & Norton,2003) 。因此,不能直接依据交互项系数 的大小、符号和显著性来判断产业链生态圈能否增强或减弱行业间距离对新企业选址的影响,对于 非线性模型,需要借助边际效应进行分析。结果如图所示:随着产业链生态圈集聚水平提升,投入距离和产出距离对新企业数量的边际负向影响逐渐增加。

七、 行业异质性

将 81 个制造业部门归并为 30 个二位数制造业行业,在基准回归方程中分别引入行业虚拟变量Dk( k =1,…,30) 与投入距离、行业虚拟变量与产出距离的交叉项。

结论:

1.16 个行业的新企业在选址时同时靠近上下游头部企业所在地,这些行业往往需要大量中间投入品,其产出也可以用作下游企业的中间投入或最终消费,本处的行业基本分布于沿海地区。

2.无明显倾向的行业大致包含两类: 一是与农业相关的食品工业,二是属于产业链前端的行业。

3.石油加工、炼焦及核燃料加工业包含两个三位数子行业———石油及核燃料加工业、炼焦业,在分类上应属于产业链前端行业,但却表现出靠近下游的倾向。

八、 结论:

本文一定程度上改进了在产业特征与运输成本之间脱节或度量间接性等不足

1.文章投入距离( 产出距离) 每增加 1% ,新企业数量平均减少0.302%(0.331% ); 头部企业所属的产业链生态圈增强了集聚经济的距离负向影响。

2.从行业异质性来看,有 16 个二位数制造业行业(占比53.3%) 的新企业选址倾向于同时靠近上下游行业头部企业,而后者主要位于沿海省份。

会后讨论

分享结束各位老师和同学针对论文内容展开了热情的讨论。李子文博士建议同学们研究产业集聚要注重从0到1的研究,借助准自然试验的方法去解释各地产业集聚的基础。张超博士认为本文的指标地理距离的选取方式存在瑕疵,用各个城市高铁路线作为替代会更好。钟夏阳等同学认为本文的内生性并未进一步探讨,指标的构建可能存在反向因果的问题。

本次学术研讨会充分体现了研究院浓厚的学术氛围,大家在学术交流中相互学习共同进步,提高自己的学术能力,至此,本次文献研讨会圆满结束。

拟稿:谢然

编辑:程雪琳

审核发布:毛艳华