开放合作研究团队第52期Seminar学习讨论会

2023年2月14日晚19:00—20:30,中山大学区域开放与合作研究院学习讨论会以线上的方式成功举行。本次学习讨论会由付艳辉硕士生分享文献《From final goods to inputs: the protectionist effect of rules of origin》。参加学习讨论会人员包括毛艳华教授、副研究员、博士后以及博士生和硕士生等,另有澳门科技大学、澳门城市大学博士生通过线上形式参与了本次学习讨论会。

From final goods to inputs: the protectionist effect of rules of origin

Conconi, Paola and García-Santana, Manuel and Puccio, Laura and Venturini, Roberto

一、摘要

近十几年来,伴随着全球价值链的快速发展,企业的生产过程在各国之间越来越分散,这意味着企业从不同的国外市场进口生产所需的投入品,这种趋势使得中间品的贸易已经占到国际贸易的三分之二,因此推动了对企业跨国采购决策研究。

然而,这些研究忽略了政府的作用,特别是未考虑几十年来的第二个重要趋势:区域贸易协定的激增,这一趋势有助于解释为什么全球价值链实际上在本质上是区域性的。

FTA通过优惠关税扭曲企业跨国采购决策的两个渠道:

1.从贸易伙伴进口的投入品的关税低于从第三国进口的投入品

Caliendo和Parro(2015)研究了北美自由贸易协定成员之间优惠关税变化的影响,几乎没有发现贸易转移的证据,“世界其他地区几乎没有受到NAFTA关税削减的影响”。然而,这些研究忽略了FTA也可以扭曲中间产品贸易的第二个关键渠道:原产地规则(RoO)。

2.原产地原则(RoO)

贸易协会使用原产地规则来区分来自成员国的货物和来自第三国的货物,即确保以受到税收优惠的出口货物真正来自伙伴国,而不是简单地由来自第三国的部件组装而成。

在实践中,原产地原则阻止最终产品生产者在世界各地选择最有效的供应商,为符合优惠关税待遇的最终商品,其部分投入的生产或采购必须在自由贸易区内进行。如果他们从自由贸易协定外进口任何受限制的投入,那么他们在向贸易协定伙伴出口时必须面临MFN关税,而不是优惠关税。当MFN关税与FTA优惠关税差距越大时,遵守原产地原则的好处也越多。

本文以世界最大的自由贸易协定——北美自由贸易协定(以下简称NAFTA)为研究对象,并利用1991和2003年墨西哥进出口数据和2003年NAFTA原产地规则的附件,采用三重差分法考察了北美自由贸易协定原产地规则对墨西哥最终产品生产商从第三国进口中间品的影响。

结论:原产地原则复合了优惠关税的贸易转移效应,进一步阻止了从非成员国进口中间产品。

二、研究背景

北美自由贸易协定(NAFTA)是在美加自由贸易协定(CUSFTA)基础上发展而来的。1988年,加拿大和美国签署美加自由贸易协定旨在10年内消除关税和其他贸易限制。1990年,墨西哥与美国提出了制订自由贸易协定的想法。墨西哥寻求与美国达成自由贸易协定的主要动机是通过吸引外国直接投资来稳定墨西哥经济并促进经济发展。第二年,加拿大加入了谈判,其目标是在北美建立一个自由贸易区。

北美自由贸易协定于1992年由加拿大、墨西哥和美国签署,并于1994年1月1日生效。北美自由贸易协定的原产地规则在1994年1月该协定生效后就开始实施了。

作为规模较小的成员国,墨西哥和加拿大的贸易伙伴不如美国那么多元化,其进出口更多地依赖北美自由贸易协定。例如,2011年,墨西哥52.59%的进口和81.72%的出口发生在NAFTA内,而美国的相应份额分别为25.83%和32.32%。

对于墨西哥来说,北美自由贸易协定的原产地原则基本上是外生的:

1、北美自由贸易协定中包含的规则在很大程度上继承了美加自由贸易协定中包含的规则(90%)。

2、在NAFTA谈判中,原产地规则在一定程度上会被修改,墨西哥几乎没有权力影响这些变化。在一些部门,美国谈判代表在那些受到强大进口竞争的生产商的压力下,制定了更严格的规则。在其他部门,美国在那些高度依赖跨国供应链的公司的压力下,制定了更宽松的规则。在谈判期间,墨西哥曾试图推动在汽车和纺织工业推行没那么严格的原产地原则(例如计算的中间产品投入),继续成为欧洲、日本和其他东亚公司组装业务的有吸引力的地点,但没有成功。

三、数据和变量

3.1原产地原则

NAFTA附件的原产地原则确定了从成员国进口的货物有资格获得特惠关税待遇的条件。

NAFTA原产地原则的两个特征:

1.它们是在非常细分的级别上编写的,对于每个产品都有特定规则(使用HS分类在4位或6位级别上定义)

2.它们大多是根据税则改变来定义,这些变化对一组中间投入(在HS分类的两、四位或六位数水平)施加购买限制。在北美自由贸易协定中,增值(VA)规则只与分类规则的变化结合使用。而在增值规则为主导的情况下,不同的投入混合可以实现相同的增值,这使得它更难识别受限制的中间投入。

税则归类改变标准:当货物与生产该货物的非原产材料被归入《商品名称与编码协调制度的国际公约》(HS编码)中的不同税号,可视为该货物经过生产制造已发生实质性改变,满足税则归类改变标准。税则归类改变包括章改变(2位级税号改变),品目改变(4位级税号改变)和子目改变(6位级税号改变)。

增值区域价值成分标准(增值标准其一):通过比较各种原材料、非原产材料、费用等构成货物的价值成分的占比,判断非原产材料是否发生实质性改变。

本文将NAFTA原产地规则中包含的所有关税分类要求变更进行整理和编码,最终构建了一个包含超过70万个关于原产地规则的中间品-最终品组合数据集。利用该数据集,能够将每个中间品连接到所有对其货源施加限制的最终品。同样地,对于每个最终品也都可以追踪到所有受采购限制的中间品。

i(final good)表示最终产品,j(intermediate good)表示中间产品

表示若最终产品i存在限制其中间产品j来源的原产地原则,则为1

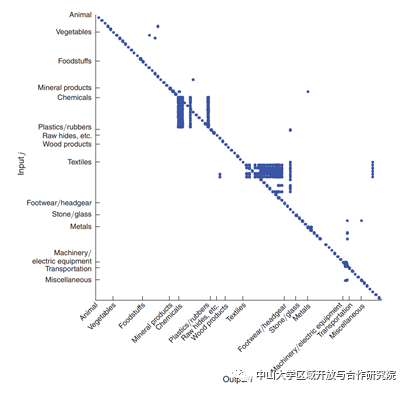

图1展示了附录401中受采购限制的中间品-最终品组合。

从图中可以看出,几乎所有的中间品都有与之相关的多条原产地规则,其中大多数最终品与受限制采购的中间品属于同一部门类别。为了捕捉NAFTA原产地原则对中间商品j进口的影响,计算了适用于该中间品的采购限制数量,即![]() 。

。

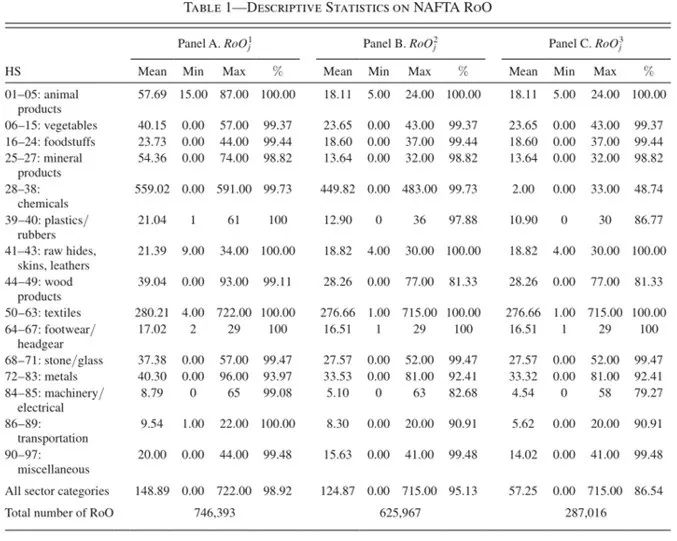

3个不同版本的RoO变量处理:

1、![]() 表示包含了所有最终产品i施加的对中间品j采购限制的原产地原则条款数量。

表示包含了所有最终产品i施加的对中间品j采购限制的原产地原则条款数量。

2、![]() 排除了最终产品生产商没有动机去遵守的原产地规则的数量,即对于最终产品的优惠幅度为0。(即MFN税率和优惠关税一致)

排除了最终产品生产商没有动机去遵守的原产地规则的数量,即对于最终产品的优惠幅度为0。(即MFN税率和优惠关税一致)

3、![]() 进一步排除了不施加严格限制税则改变条款,比如说在这些原产地规则中,最终产品生产商可以选择遵守增加值条款。

进一步排除了不施加严格限制税则改变条款,比如说在这些原产地规则中,最终产品生产商可以选择遵守增加值条款。

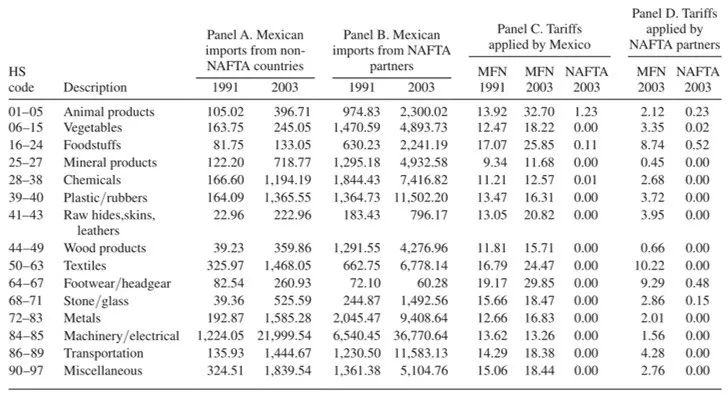

第一列:原产地变量一说明大多数中间产品都受到一些采购限制(受限制比例接近100%),化学品和纺织品有着最多的原产品规则限制。

第二列:原产地变量二当排除了优惠幅度为0的措施后,总数量下降了约120000个

第三列:原产地原则三当排除了最终产品生产商可以选择遵守增加值条款的情况,条款数量显著下降,这主要是由于化学品条款数量下降引起的。

3.2其他贸易数据和变量

我们将研究NAFTA 原产地原则对墨西哥从第三国进口相对于从NAFTA合作伙伴进口的变化的影响,贸易数据来源于世界综合贸易解决方案(WITS)。

本文选择1991年作为分析的起点,这是北美自由贸易协定生效前的最后一年,WITS提供了有关墨西哥的进口数据。本文选择2003年作为分析终点,以便生产商有足够的时间了解北美自由贸易协定的采购限制,并相应地调整他们的决定。

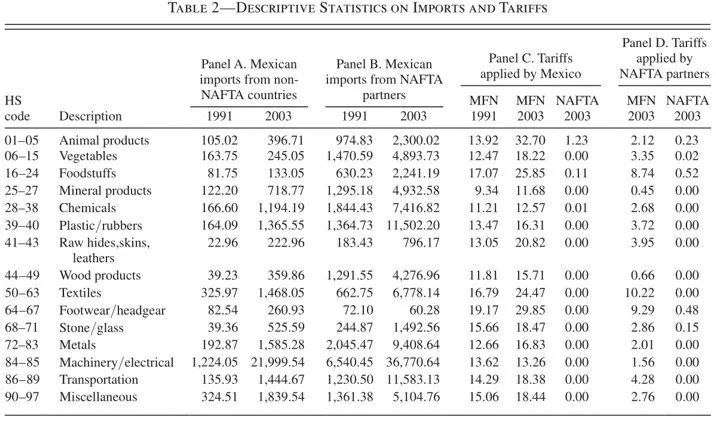

墨西哥中间产品进口(A:非NAFTA国家;B:NAFTA成员国)

A、 B:墨西哥从非NAFTA国家和NAFTA国家的进口实现了显著增加,HS6位编码上平均产品增长分别为227.05%和118.02%。

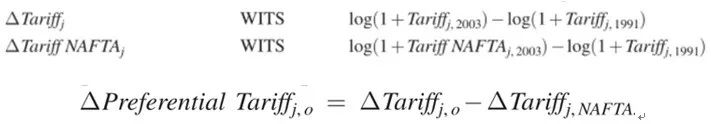

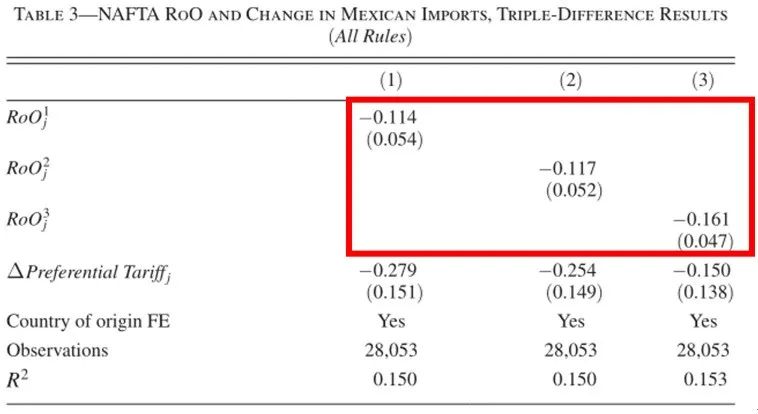

因变量:

![]()

其中,![]() 反映了墨西哥从第三国o进口中间品相对于从NAFTA伙伴的进口的产品层级变化。

反映了墨西哥从第三国o进口中间品相对于从NAFTA伙伴的进口的产品层级变化。

C列:墨西哥在1991年和2003年的两种关税.

1991年至2003年期间,墨西哥最惠国关税在某些部门下降,而在另一些部门增加,同时取消了北美自由贸易协定伙伴的大多数进口关税。

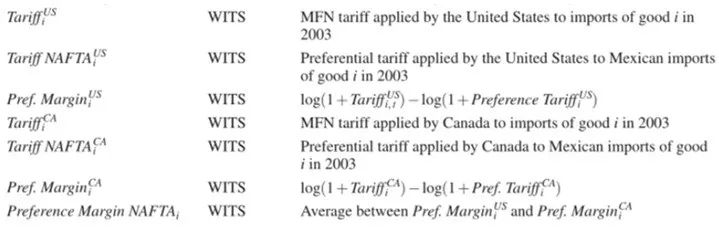

关税优惠力度这一变量反映了在北美自由贸易协定生效后,相较于从第三方国家进口,墨西哥从美国和加拿大的进口关税降低程度,数值越大表示与来自第三国的中间商品来说,美国和加拿大的商品的保护力度越大。

D列显示了美国和加拿大在2003年实施的平均MFN关税和NAFTA之下的优惠关税。遵守特定原产地原则的收益,只有最终品两种关税差异足够大到弥补遵守原产地原则的成本(例如调整采购决策等),NAFTA的原产地原则才能将墨西哥原本从第三国进口的中间品转向从美国和加拿大进口。

其中,表示美国和加拿大的优惠边际之间的平均值。

四、实证分析

研究优惠贸易协定影响的标准方法是使用DID。基于这种方法,我们将通过运行以下回归来比较墨西哥“实验组”商品的进口变化(在NAFTA生效时受到原产地原则采购限制)与“对照组”商品的变化(不受采购限制):

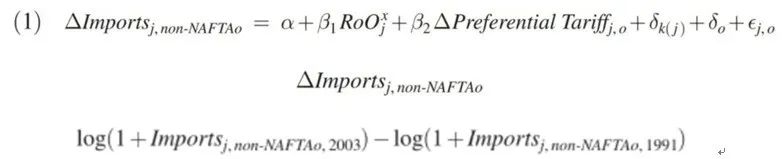

回归方程(1):

1991年至2003年间墨西哥从非NAFTA国家o进口中间品j数量的对数变化(6HS)。

NAFTA签订的两方面主要影响:

1.![]() :北美自由贸易协定原产地原则造成的最终产品i对中间产品j的采购造成的限制大小。

:北美自由贸易协定原产地原则造成的最终产品i对中间产品j的采购造成的限制大小。

2.![]() :特惠关税削减的作用,定义为1991年至2003年间墨西哥对从非NAFTA国家o进口的商品j和从NAFTA伙伴进口的商品j所适用关税的对数变化之间的差值,反映了在北美自由贸易协定生效后,相较于从第三方国家进口,墨西哥从美国和加拿大的进口关税降低程度。

:特惠关税削减的作用,定义为1991年至2003年间墨西哥对从非NAFTA国家o进口的商品j和从NAFTA伙伴进口的商品j所适用关税的对数变化之间的差值,反映了在北美自由贸易协定生效后,相较于从第三方国家进口,墨西哥从美国和加拿大的进口关税降低程度。

行业和原产国的固定效应,解释了墨西哥进口的部门级和国家级趋势。

使用DID可以消除任何由不可观察的和不随时间变化的产品特征引起的潜在偏差。然而,鉴于RoO变量是在HS6级别定义的,因此回归结果可能会造成偏差。因此本文利用三重差分方法,考虑跨产品和跨国别随时间变化的差异,比较了NAFTA RoO对墨西哥分别从处理组(非NAFTA国家)和对照组(NAFTA国家)进口中间产品的增长率的影响。

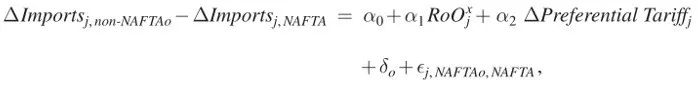

回归方程(2)如下:

墨西哥从第三国o进口中间产品j增长率与从NAFTA伙伴进口的相应增长率之间的差值。

假设从非NAFTA国家和NAFTA国家进口的产品水平趋势相同,即Xj相同。

RoO可能通过两个渠道影响从非北美自由贸易协定国家进口中间商品:

1.导致最终商品生产者从非北美自由贸易协定供应商转向北美自由贸易协定供应商(替代效应);

2.提高生产成本抑制了对限制中间投入的需求(水平效应)。

采购限制对墨西哥从非北美自由贸易协定国家进口的中间商品j产生不利影响,因此,本文期望系数α1是负的和显著的。

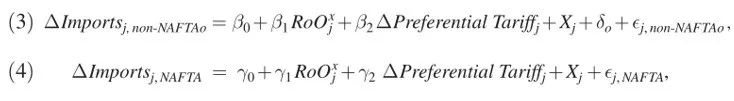

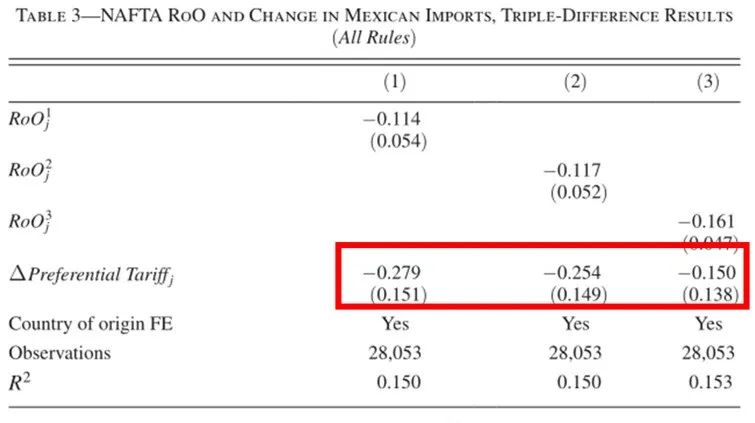

回归结果:

第一个处理变量(x = 1)中,包括了所有与最终商品对中间商品j施加采购限制有关的规则。

第二个处理变量(x = 2)根据对最终商品的优惠边际来区分规则,排除了最终产品生产商没有动机遵守的规则。

最后一个处理变量(x = 3)考虑到了增值规则。这是本文首选的处理变量,它只包含对最终商品的优惠边际是正的,并且没有增值规则作为替代的规则。

RoO变量的系数总是负的和显著的,这表明相对于NAFTA伙伴,NAFTA 原产地原则对从第三国进口受限制中间商品有不利影响。同时,优惠边际为正且施加了严格限制的原产地规则(RoOj3)对墨西哥从第三方国进口中间品的负向影响程度更大。

然而,该表中报告的系数不能直接用于比较不同类型的规则的影响,这是因为处理变量是嵌套的,即变量一包含变量二,变量二包含变量三。

回归结果(一):

本文预计优惠关税将对墨西哥从第三国的进口产生负面影响,对从NAFTA合作伙伴的进口产生积极影响,但是最终优惠关税回归结果是不显著的。

原因:回归(3)结果是负的显著的,回归(4)结果是正的显著的,在三重差分模型中,两种效应起相反作用,造成回归结果不显著。

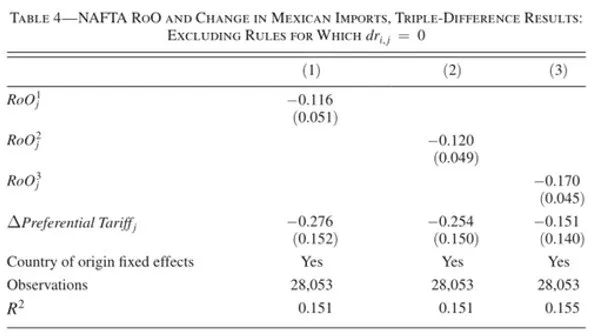

回归结果(二):

问题:原产地规则只会在当他们被施加于垂直相关的中间品时才会影响采购决策,比如,被限制的中间品j确实被用于生产最终产品i,那么这样的原产地规则才会影响企业的采购决策。

因此,下一步是排除不适用于垂直相关商品的规则。为此,本文利用BEA提供的投入-产出(IO)直接需求表1997中提供的信息,验证商品j是否是最终商品i的投入。在分类更细的水平上编写的关税分类规则的变化更有可能适用于最终产品生产中实际投入的商品。

平均而言,在章节级别(HS2)制定的规则适用于垂直相关商品的情况约占50%。对于品目级别(HS4)编写的规则,这个数字增加到68%。在子目录(HS6)级别编写的规则所占的比例最高(96%)。

表4报告了排除不适用于垂直相关商品的规则(即直接需求系数0)时获得的回归(2)的估计结果。与表3报告的结果一致,RoO处理变量的系数总是负且显著。证实最终产品的NAFTA原产地规则减少了墨西哥从非NAFTA国家进口的受限制的中间品。

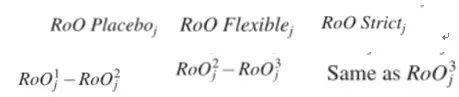

回归结果(三):

表3和表4中的处理变量都是嵌套的,因此不能直接比较不同类型规则的效果(例如生产者是否有遵守这些规则的动机,以及这些规则是严格的还是灵活的。)

为此,本文定义了这些互斥的处理变量:

生产者没有遵守它们的动机,因为对最终品i的优惠边际是0。最终品i的优惠边际是正的,但具有灵活性(生产者可以通过遵守增值规则获得原产地资格)。最终品i的优惠边际是正的且没有替代的增值规则。

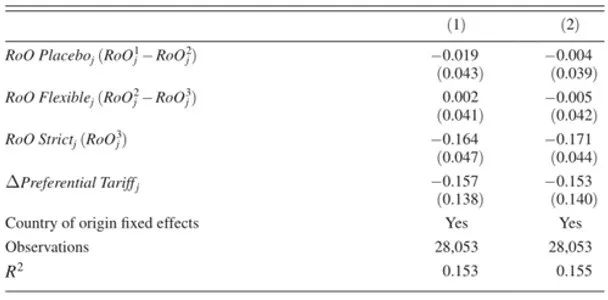

在第1列中,没有排除不垂直相关的原产地规则。

在第2列中,排除了不适用于垂直相关商品的规则 。

1、不相关的规则(即最终产品生产商没有动机去遵守原产地规则)对墨西哥的进口没有影响(的系数从来都不显著)。

2、相关但灵活的规则对采购限制没有影响(的系数从来都不显著)。

3、相关且严格的规则扭曲采购决策,导致贸易转移(系数总是负的和1%水平上显著)

因此这种贸易转移效应是由相关规则和严格规则驱动的。

回归结果(四)

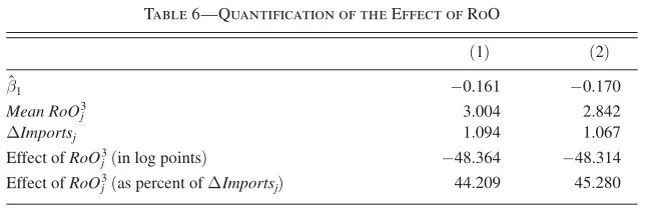

本部分将重点放在相关且严格的规则上。在表6中,我们根据表3和表4中的估计系数报告了这些规则的影响程度。

第1列的结果表明(表三结果,没有排除不垂直相关的原产地规则),相对从NAFTA伙伴进口中间品,NAFTA的采购限制降低了墨西哥从第三国进口中间品48.364个增长率对数百分点。这个数字是通过将RoOj3的估计系数乘以该变量的平均值再乘以100(−0.161×3.004×100=−48.364)得到的。这些变化约占实际进口变化(1.094)的44.209%。

第2列报告的估计系数表明(表4结果,排除了不垂直相关的原产地规则),北美自由贸易协定的采购限制使从第三国进口的中间产品相对于从NAFTA伙伴进口的增长率平均下降了48.314个对数点,这些变化约占实际进口变化(1.094)的45.280%。

稳健性检验(一)

构建因变量:

首先,将贸易数据压缩到产品层面。其次,仅使用墨西哥同时在1991年和2003年从第三方国家和NAFTA伙伴进口的商品j对应的观察值来构造因变量。最后,本文在基准回归中使用对数变化,在此采用逆双曲正弦变换。

结果均是稳健的。

构建处理变量:

RoO对中间品进口的影响可能因最终商品的不同而不同。例如,考虑两个适用于最终商品i和i′的规则,它们都对中间商品j施加了采购限制。假设j是生产第一种最终商品的一个更重要的投入(即i对j的需求系数大于i′对j的需求系数)。如果i生产商转向北美自由贸易协定供应商的成本较低,则i、j之间的原产地原则的影响可能大于i′、j之间原产地原则的影响)。如果i生产商面临更高的转换成本,那么情况则相反。

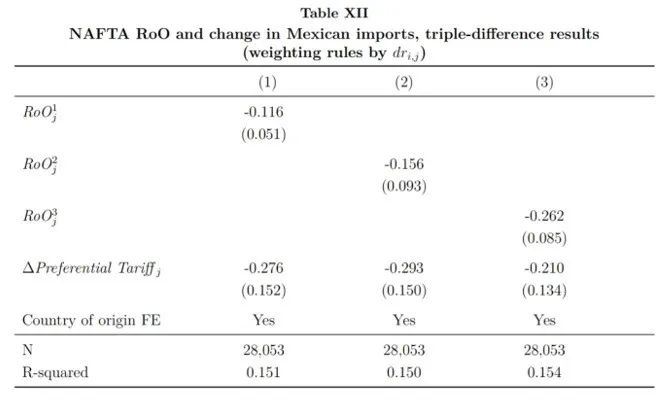

稳健性检验(二)

为了考虑到这些异质性效应,本文修改了处理变量,用直接需求系数dri,j加权每个RoOi,j。结果:所有RoO变量的系数都是负且显著的。

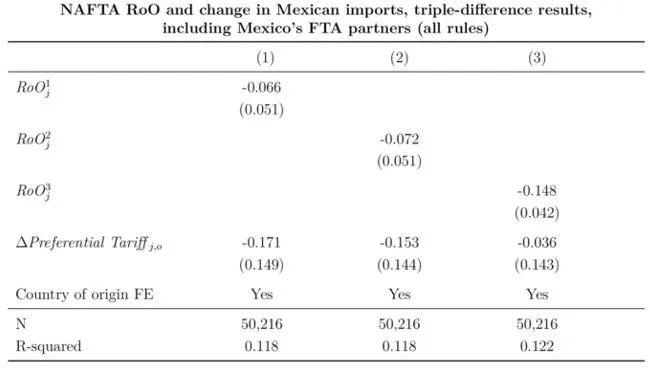

稳健性检验(三)——样本包括所有国家

在本文基准回归中,已经排除了在样本期间与墨西哥谈判其他自由贸易协定的国家。因为本文没有这些协议中包含的RoO数据,墨西哥的其他自由贸易协定会影响其贸易协定伙伴进口的演变。

在稳健性检验中,在加入这些国家之后,关于北美自由贸易协定的贸易转移效应依然是稳健的。

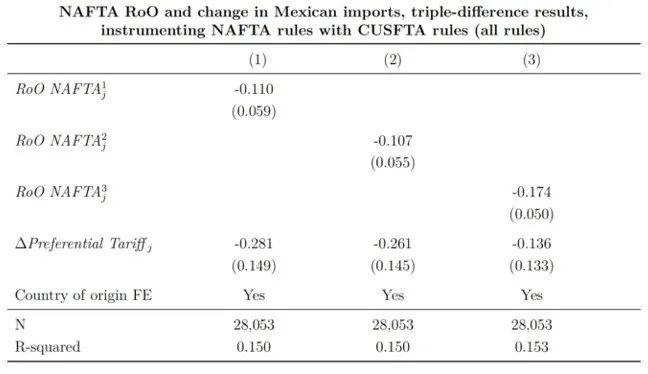

稳健性检验(四)

北美自由贸易协定原产地规则的工具变量——美加自由贸易协定原产地规则。如果政策制定者操纵RoO来保护国内生产商,则会在进口竞争更激烈的行业制定更严格的规则(内生性)。使用CUSFTA 原产地规则作为NAFTA RoO的工具变量进行回归。两个协议中包含的规则高度相关:RoOj1和RoOj2处理变量之间的相关性为0.97,RoOj3之间的相关性为0.98。

回归结果仍是负且显著的。

五、结论

近几十年来,自由贸易协定(FTAs)层出不穷,原产地规则(RoO)是这些协定发挥作用的关键因素:它们确定了产品必须满足的条件,才能被视为源自成员国并获得优惠关税待遇。

理论研究早就指出,RoO会导致中间产品的贸易转移,然而,由于中间体的法律复杂性,实证研究较少

本文通过关注世界上最大的自由贸易协定北美自由贸易协定,构建了一个独特的数据集,编码该协议嵌入在原产地原则中的投入产出链接。

为了确定RoO的贸易转移效应,我们三重差分方法,研究结果表明,北美自由贸易协定的区域合作组织对从非成员国进口受限制的商品产生了不利影响。当最终产品生产商有更强烈的动机去遵守规则时,影响的幅度会增加。

本文的研究结果可以帮助解释为什么全球价值链在本质上是区域性的,大多数中间商品的贸易集中在“北美工厂”、“欧洲工厂”和“亚洲工厂”。

研究院成员对文献分享展开了有关讨论。毛艳华教授对文章中提到的水平效应等作用机制进行了深入探讨,引人思考。他认为全球化国际贸易领域中区域贸易协定是一个非常重要的点,本文研究原产地规则具有深远意义。并建议多阅读关于区域贸易协定的文献。

文献分享结束后,毛艳华教授同相关成员进行项目进度以及工作内容沟通,对学生们提出基础性工作一定要去积累,尤其是相关文献的总结,以及启示,以提升自己学术能力。至此,本次组会结束。

拟稿:孟子胜

编辑:陈多多

审核发布:毛艳华