开放合作研究团队第41期Seminar学习讨论会

2022年7月6日晚18:30-20:30,中山大学区域开放与合作研究院学习讨论会以线上和线下相结合的方式成功举行。本次学习讨论会由张沛莹同学分享文献《Thinking outside the box: The cross-border effect of tax cuts on R&D》、张青睿同学分享文献《Innovation Catalysts: How Multinationals Reshape the Global Geography of Innovation》。参加学习讨论会人员包括毛艳华教授、李兵副教授、副研究员、博士后以及博士生和硕士生等,另有澳门科技大学、澳门城市大学博士生通过线上形式参与了本次学习讨论会。

Thinking Outside the Box: The Cross-border Effect of Tax Cuts on R&D

Thomas Schwab & Maximilian Todtenhaupt

一、前言

自2000以来,专利盒税制已成为各个国家鼓励创新研发的重要手段,在36个经合组织的成员中有16个国家实行这样的政策,并集中在欧洲国家。过往对专利盒税制的研究大多局限在制度的实施会对本国的创新研发造成怎样的影响,该文作者通过使用跨国企业集团子公司一级的数据进行实证研究,关注专利盒政策是否会对其他国家的研发是否会产生影响,即是否具有跨境效应。

二、数据选取和来源

该文作者采用2000-2012的相关数据构建分析模型,对专利盒税制的跨境影响进行实证分析。该文作者将专利盒税制分为两类,分别为避税天堂型减税制度和关联型减税制度。其中避税天堂型减税制度并不需要申请专利所有权和实际研发活动在同一地区,而关联型减税制度则需要。相关数据由作者整理所得,数据来源经合组织、欧盟委员会、荷兰国际财税文献局等。研发活动的相关数据,作者采用的是当年已授予专利的申请量作为公司研发活动的指标,数据来源于专利注册中心数据。同时,作者还采用德国跨国公司子公司调查的公司研发支出数据来进一步验证指标。公司一级的相关信息,来源于Bureau van Dijk数据库。

三、实证检验

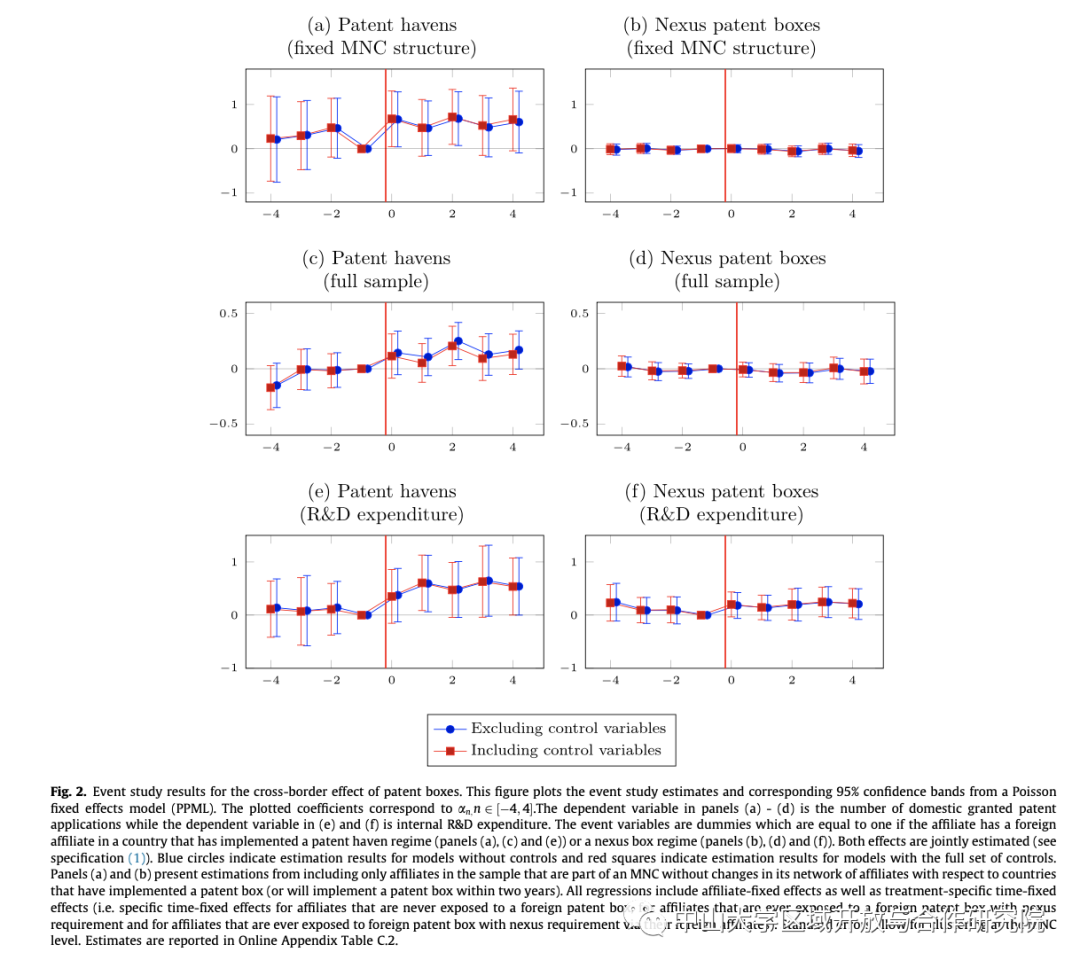

(一)事件研究法

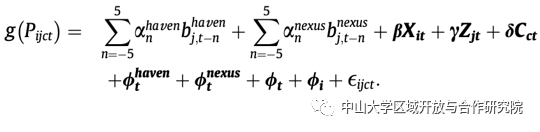

本文事件研究的基本逻辑为:将事件定义为对本国研发活动产生影响的国外专利箱政策,选择跨国公司各子公司中第一次受到“专利盒”政策影响的年份作为事件发生日期,定义事件发生前后5年时为事件窗口。具体模型设定如下:

针对模型可能会产生的内生性问题,即:一个跨国公司可能会根据分支机构的研发产出情况,选择撤离或设置某些分支机构,进而改变了分支机构网络的分布情况。作者采用两种方法进行解决。其一为在实证中,采取分支机构网络固定不变的跨国公司作为研究子样本,与全样本结果进行对照;其二是在后文中选取公司初始年份的分支机构网络作为工具变量,进行进一步识别。

从上图可以看出,避税天堂型减税政策实施后跨境效应显著,关联型减税政策实施后跨境效应在统计意义上不显著。

(二)双重差分模型

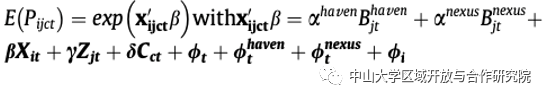

作者采用双重差分模型,对跨国公司子公司结构差异和不同国家开始实施政策的时间差异进行双重差分,来识别国外减税政策对子公司国内研发产出的影响,从而进一步识别跨境效应。模型如下:

通过实证结果,可以发现避税天堂型减税政策对其他国家的研发支出产生正向且显著的跨境效应,该减税政策所在国家的税率与实际研发活动所在国的税率差异每增加1%,专利数量就会增加0.7%。关联型减税政策的跨境效应很小而且并不显著。

(三)稳健性

对于可能出现的稳健型问题,作者采取了以下解决措施。对于实验组和对照组的观察差异可能会导致自我选择偏差,作者将基准模型与倾向得分匹配方法相结合,以解释治疗组和对照组之间的结构差异。对于子公司所在地和东道国的混杂因素干扰,作者通过增加控制变量,将基准模型中跨国公司海外附属公司国家的经济和政策变量的平均值作为控制变量,同时增加东道国的年度固定效应变量进行解决。对于金融危机会导致的,跨境专利箱效应与信贷约束之间可能存在异质性的问题,作者通过设立交换项,通过2007年底到期的危机前债务与危机前销售额的比例来衡量风险敞口,并将其与对外国专利箱的变量进行交互。交互项的估计系数很小且不显著,则跨境专利箱效应与信贷约束之间不存在异质性。

四、结论

该文作者通过实证研究发现,专利盒税制是否会对其他国家的研发活动产生影响,取决于该制度是否要求专利所有权申请和实际研发活动在同一地区进行。如果专利申请与实际研发活动不需要在同一地区,一国降低税率,则其他国家的专利产出会有所增加。如果专利申请与实际研发活动需要在同一地区,且研发活动的迁移成本较低时,一国降低税率则会导致他国专利产出减少。

五、讨论

文章分享结束后。研究院成员展开了有关讨论。

毛艳华和李兵老师一致认为国内政策对跨境流动的影响是一个不错的研究领域,且中国税收优惠区参考较多,例如:前海、南沙、上海,但相关研究较国外少,要多参考国外文献。本次学术研讨会充分体现了研究院浓厚的学术氛围,大家在学术交流中相互学习共同进步,提高自己的学术能力,至此,本次文献研讨会圆满结束。

Innovation Catalysts: How Multinationals Reshape the Global Geography of Innovation

Riccardo Crescenzi,Arnaud Dyevre & Frank Neffke

一、摘要与背景介绍

近年来,跨境研发投资大幅增加。在2003年至2017年期间,投资资本大约翻了一番,从187亿美元增加到344亿美元。一些发展中国家的城市和地区为吸引跨国投资项目展开激烈竞争,希望这些项目能够创造高质量的就业机会,帮助发展当地的创新能力,提升区域创新水平。

然而,这种战略往往忽视了这些投资背后的跨国企业(MNEs)几乎没有分享其知识和技术的动机,特别是技术领先型企业往往会更加谨慎地衡量知识溢出的成本与收益。因此,吸引跨国公司是否会以及在何种条件下会有助于提升一个地区的创新水平,尚未有定论。

关于新的创新集群的产生过程,现有研究中主要强调了地区内生因素的作用,相对忽略了外生因素。但近年来研究表明,重要的结构转型通常是由区域外的变革因素引起的,其中推动创新集群的一股潜在力量就是具有溢出特征的跨国公司。基于此,文章对外国跨国公司的研究活动是否会触发新的创新集群的产生展开了探讨。

文章通过理论分析,提出了以下假设:

H1:外国跨国公司在一个地区开展研发活动能够促进该地区国内公司在当地专利申请量的增加(溢出效应)。

H2:外国跨国公司在一个地区开展研发活动能够吸引其他跨国公司在当地开展研发活动,进而提高当地创新水平(示范效应)。

H3:技术领先型跨国公司对当地的知识溢出更少。

H4:与其他跨国公司相比,技术领先型跨国公司与当地公司科技合作更少,交换工人概率更小,专利被引用频率更低。

H5:技术领先型跨国公司倾向于在经济发展水平较低的地区开展国外研发活动。

二、数据来源与处理

1.原始数据:PatentsView提供的1975年至2015年间美国专利与商标局授予的600万项专利的数据。

所含指标:发明人标识符、申请专利时其居住地的地理坐标、专利的技术类别、授予专利时原始受让公司的名称、受让公司地理坐标以及专利引用等。

原始数据共包含:1549个地区(regions) 37个技术类别(technological subcategories) 组成的57,313 观测值(region-technology cells)。

2.数据处理:(1)公司总部(通过比对公司内所有发明人居住地址校正部分企业总部所在地);(2)保留私营部门专利(private-sector patents);(3)剔除美国地区内申请的专利(protecting inventions in the home market may be qualitatively different from protecting inventions in foreign markets)。

3.与经济数据匹配:将所有专利数据按照其所在地区与Gennaioli等人(2014)提供的国家和地区人均国内生产总值(GDP)、平均教育年限和人口规模的数据相匹配,匹配成功率97.2%。

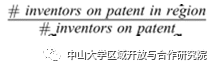

跨国研究活动(Foreign Research Activities)的定义:作者用专利的产出代表研究活动的开展,发明人(inventors)所居住国家 ≠ 公司总部(assignee’s headquarters)所在国。为关注由前沿地区向落后地区的知识溢出,作者将跨国研究活动的公司局限于OECD国家。

三、模型构建

1.解释变量

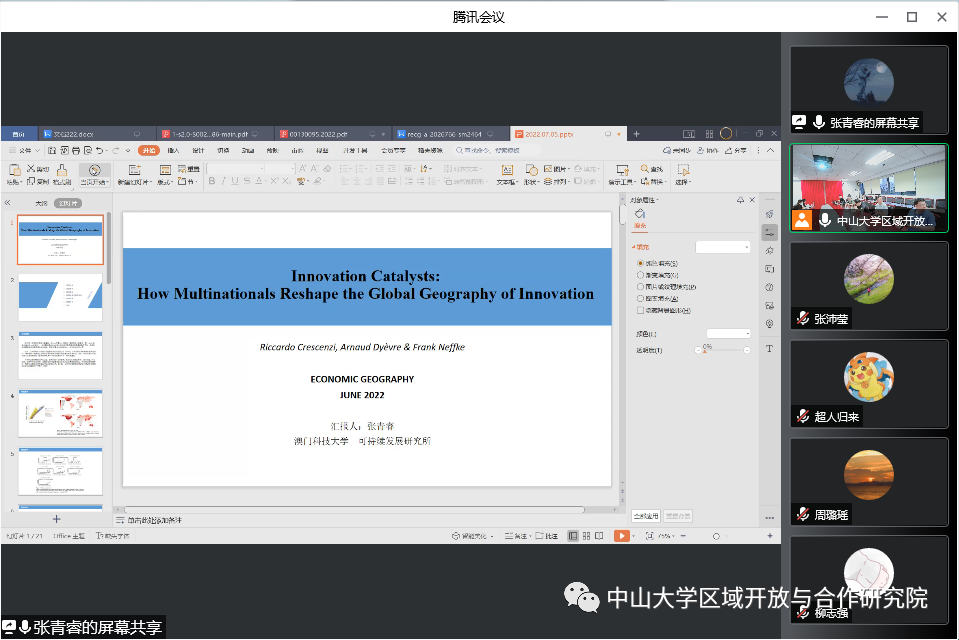

处理组的确定:

第一批跨国研究活动的开展的区域-技术单元(region-technology cells)为处理组,开展的时间为处理时点(1985-2007),为确保所有区域-技术单元在开始时均未开展过跨国研究活动,作者删除了1975-1985年间开展过跨国研究活动的区域-技术单元。

控制组的确定:

将从未发生过跨国研究活动的区域-技术单元定义为控制组。

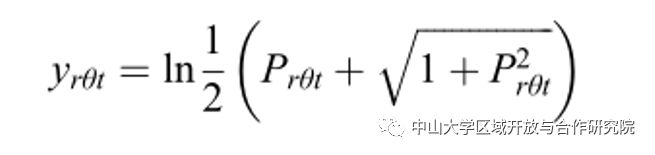

2. 被解释变量

定义:每一个区域-技术单元的专利计数的反双曲正弦值

其中P为专利计数(fractional count):所有发明人为本地居民的专利总和,如果一个专利有多个发明人,那么按照公式以下来定义:

r代表区域(region),𝜃代表技术类别(technological subcategories),t代表年份。

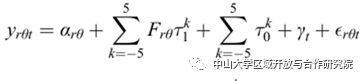

3.模型构建

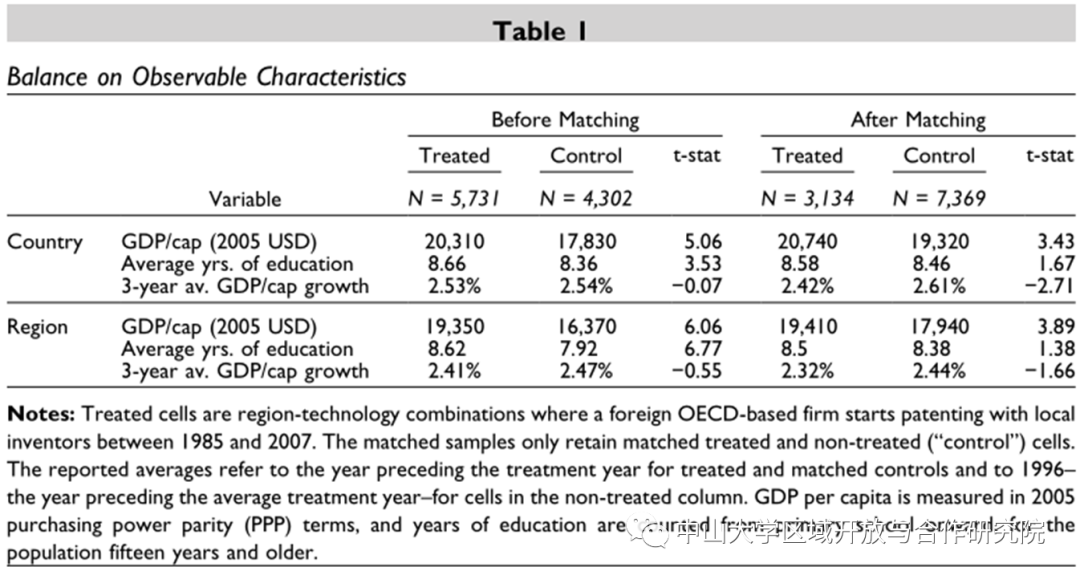

1.倾向得分匹配与精确匹配相结合(a mixture of propensity score and exact matching)

(1)PSM:匹配变量包括:地区和国家的平均受教育年限、该地区的人口规模以及国家和地区的人均GDP的多个滞后项 (several lags of country-level and region-level GDP per capita)

(2)EM:处理组所属国家 ≠ 控制组所属国家

目的:排除国内区域间溢出效应(This ensures that counterfactual cells are not treated indirectly, through within country spillovers.)

2.DID模型

其中,![]() 是处理效应的虚拟变量,

是处理效应的虚拟变量,![]() 是关注的系数,k代表处理时点,

是关注的系数,k代表处理时点,![]() 和 分别是地区-技术固定效应和时间固定效应,基准回归使用的是区域层面的聚类标准误。

和 分别是地区-技术固定效应和时间固定效应,基准回归使用的是区域层面的聚类标准误。

四、回归结果

1.基准回归结果

匹配后的结果:对于大多数变量,匹配改善了处理组和控制组之间的差异。

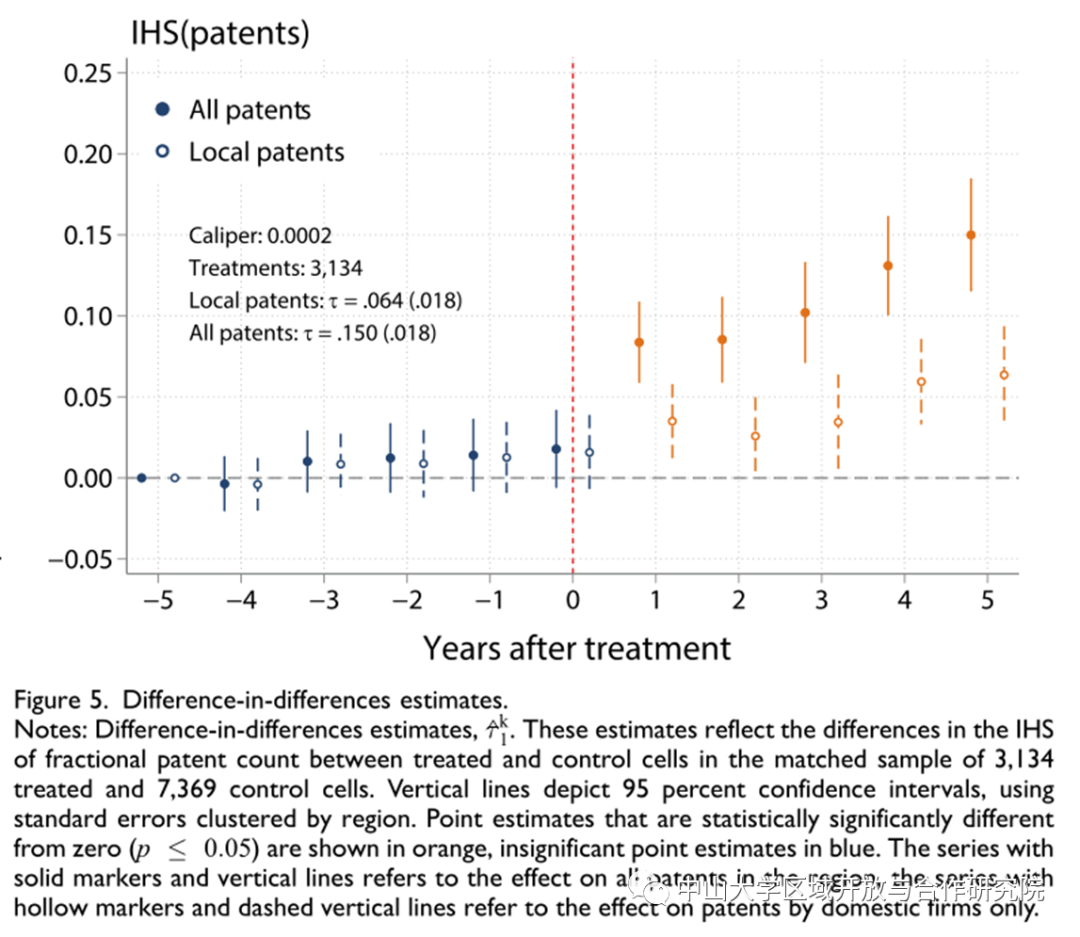

实心圆表示所有专利的处理系数,空心圆表示本地专利的处理系数。

对于所有专利而言,五年后,处理组系数的IHS值比控制组高0.15。使用自然对数近似IHS进行估算后,处理组专利计数比控制组高出约16%。

将所有专利的处理效应与本地专利的处理效应相减得到其他跨国公司的处理效应。即在16%的总体影响中,7%是由于国内公司增加了专利产出,剩下的9%是其他跨国公司在当地的专利产出。

这验证了H2:跨国公司的进入吸引了更多的外国公司,这些公司的研发活动也提升了该地区的专利产出水平。

2. 异质性分析

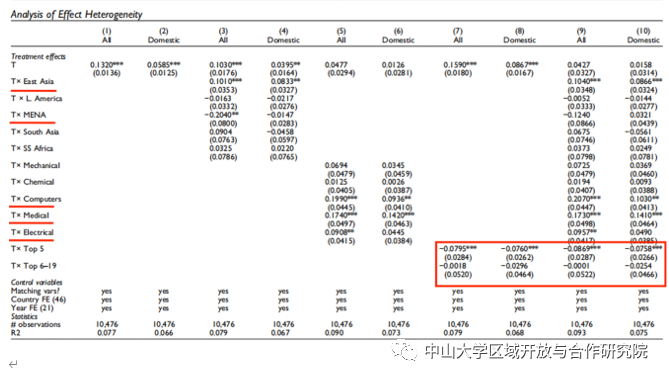

由于处理组样本量较少,作者使用截面DID进行异质性分析:

结果:①国外的研究活动在处理后五年的总体专利产出增加了约14%。对国内企业申请专利的影响仅为6%。这两种估计之间的差异是由于当地发明人代表随后进入该地区的其他外国公司申请的专利。②东亚的处理效果最强,这意味着整体专利申请量增加了23%,国内公司的专利申请量增加了13%。欧洲和中亚次之,总体专利增加了11%,国内公司申请专利增加了4%。南亚的点估计值很大,但估计不精确,而中东和北非(中东和北非)地区经过处理的单元效果不明显。③医疗,电气和计算机技术中存在巨大而显着的处理效果。④跨国企业越先进,对当地经济的溢出效应就越小。

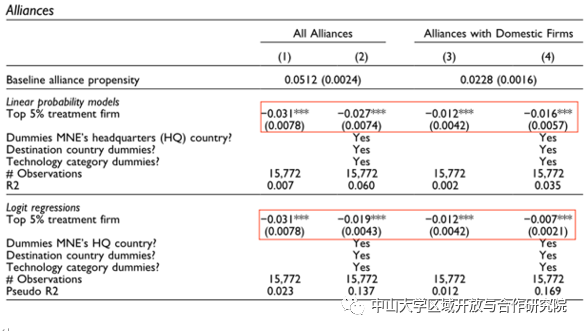

3. 机制分析1:科技合作倾向

样本:样本包括全部地区首次跨国研发活动的所有专利

被解释变量:虚拟变量,衡量专利是否与其他公司合作(All Alliances)、专利是否与被投资地区所属国内其他公司合作( Alliances with Domestic Firms),是则为1。

解释变量:虚拟变量,专利是否属于技术领先型企业(Top 5% treatment firm)为1。

模型:LPM模型、Logit模型

其中,Baseline alliance propensity为专利合作的基准概率,(2)和(4)列控制了MNEs所属国的固定效应、被投资国固定效应、技术类别固定效应。

结果:公司参与联盟的倾向与它们成为技术领导者之间的无条件关联。平均而言,技术领导者参与联盟的可能性降低了3.1个百分点(pp),相当于平均联盟率(基线倾向)的63%。在与国内企业的联盟中,技术领导者的代表性也不足:与其他跨国企业相比,技术领导者参与此类联盟的可能性降低了1.2%,相当于平均比率的52%。

注:在其技术类别中排名前5%的公司将被视为技术领导者。

4. 机制分析2:员工交流倾向

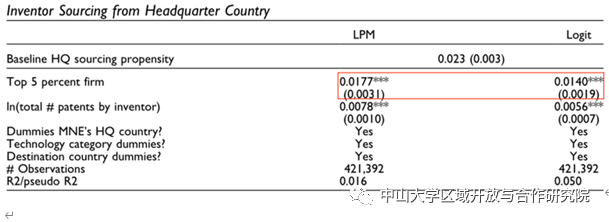

(1)发明人来自于总部国家的概率

样本:样本包括1975年至2012年间进行跨国研发活动的所有发明人

被解释变量:虚拟变量,如果发明人在向当地申请专利之前在所属公司总部国家曾申请过专利,则虚拟变量等于1。

解释变量:虚拟变量,该发明人是技术领先型企业(Top 5% treatment firm)的员工则为1。

模型:LPM模型、Logit模型

其中,Baseline HQ sourcing propensity为发明人来自于总部国家的基准概率,ln(total # patents by inventor)为发明人申请的总专利申请数量。

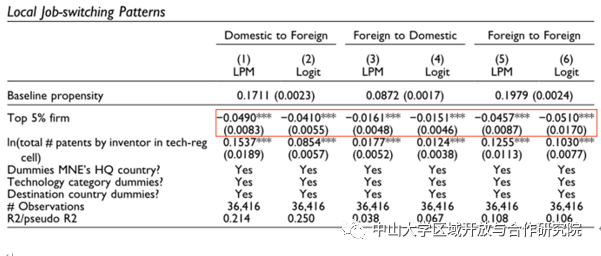

(2)发明人更换公司的概率

样本:样本包括1975年至2012年间在同一区域-技术单元中申请两项及以上专利的跨国研发活动研究人员

被解释变量:虚拟变量,Domestic to Foreign 表明若某发明人最初为国内公司申请专利,后续为国外公司申请专利,虚拟变量等于1。Foreign to Domestic和Foreign to Foreign同理。

解释变量:虚拟变量,该发明人是技术领先型企业(Top 5% treatment firm)的员工为1。

模型:LPM模型、Logit模型

其中,Baseline propensity为发明人更换公司的基准概率,ln(total # patents by inventor)为发明人申请的总专利数量。

结果:

排名较低的跨国公司相比,技术领导者将更多的自己的发明家带到国外研发地点。

技术领导者与当地经济中其他公司交换工人的比率远低于排名较低的跨国公司。

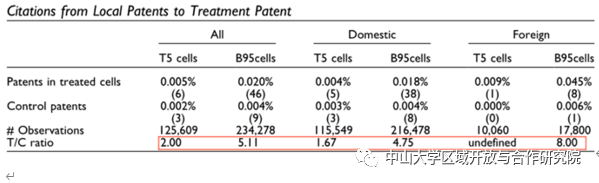

5. 机制分析3:专利引用倾向

方法:

(1)作者使用倾向得分匹配与精确匹配相结合的方法,将首批跨国研究活动所申请的专利(处理组专利)与其他区域的专利进行匹配。

(2)分别计算专利被引用的频率,其中包括被所有专利引用、被当地专利引用和被国外专利引用。

(3)再计算处理组和对照组被引用频率的比率。这一比率越高,越能反应专利在当地知识溢出强度。

结果:处理专利被本地专利引用的频率高于对照专利。然而,虽然技术领导者的治疗专利被本地引用的频率仅为对照专利的两倍,但对于排名较低的公司来说,这一比例为5:1。这表明,与不太突出的跨国企业相比,技术领导者产生的溢出效应明显更少。

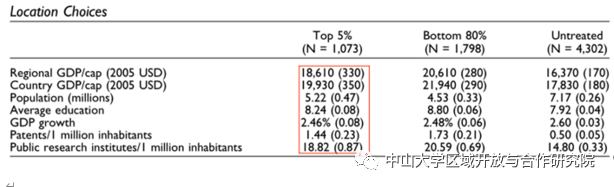

6. 机制分析4:跨国公司的区位选择

表中反应了Top5%的跨国公司、Bottom80%的跨国公司选择的投资区域与未被投资的区域部分指标的均值,其中Patents/1 million inhabitants表示人均拥有专利数量,public research institutes/1 million inhabitants表示人均拥有公共研究机构数量。

通过比较不同样本的平均特征,得出如下结论:

相对于其他跨国公司而言,技术领先型企业倾向于选择人均GDP水平较低、受教育程度较低、专利率较低的地区,但并不回避那些公共部门研究能力较强的地区。

五、结论

文章研究外国跨国公司的研发活动是否以及何时促进新创新集群的形成和增长。作者基于USPTO提供的1975-2012年专利价值的数据与社会经济数据相结合,使用匹配与双重差分结合的方法实证检验外国跨国公司的研发活动对当地创新水平的促进作用。

研究结论主要包括:

(1)在五年的时间里,外国跨国公司的研究活动提升了14%的当地区域创新水平。

(2)这种促进作用是通过对国内企业的知识溢出(溢出效应)和吸引新的外国企业到该地区(示范效应)来实现的。

(3)尽管技术领先型企业拥有先进的技术能力和溢出能力,但与技术水平较低的跨国公司相比,他们产生的溢出效应更少。

(4)这主要是源于:与其他跨国公司相比,技术领先型跨国公司与当地公司产生的科技合作更少,交换工人概率更小,专利被引用频率更低。

(5)此外,技术领导者倾向于在经济发展水平低的地区开展国外研发活动。

这些发现表明,技术领先型跨国公司在知识溢出的成本与收益之间面临着权衡,强调了在分析创新集群时考虑企业战略选择的重要性,也为落后地区引进外部投资的政策制定提供了参考。

六、讨论

文章分享结束后,研究院成员展开了有关讨论。李兵老师认为可以基于本文章进行进一步深入探讨,比如将专利进行进一步细分(专利类型、专利领域(传统还是新兴))。毛艳华教授认为可以对本土企业和外资企业合作专利描述性统计,关键是如何识别是否为外资企业、如何区分外资、合作和内资的专利。本次学术研讨会充分体现了研究院浓厚的学术氛围,大家在学术交流中相互学习共同进步,提高自己的学术能力,至此,本次文献研讨会圆满结束。

拟稿:付艳辉、史红晨

编辑:陈多多

审核:李兵

审核发布:毛艳华