开放合作研究团队第78期Seminar学习讨论会

2024年11月26日晚上18:30-20:30,中山大学区域开放与合作研究院文献研读会议以线下的方式成功举行。本次学习讨论会由硕士生黄鸿钊同学分享文献《Long Live friendship? The long-term impact of Soviet aid on Sino-Russian trade》。参加学习讨论会人员包括博士生和硕士生等。

Long Live friendship? The long-term impact of Soviet aid on Sino-Russian trade

Journal of Development Economics(September ,2023)Zhi-An Hu , Jinghong Li , Zhuo Nie

一、摘要

本文考察了对外援助对双边贸易的长期影响,并为其提供了一种新的解释机制,即对外援助能够通过促进国家间的亲和力促进双方长期经济交流。我们的研究背景是苏联在20世纪50年代对中国的援助项目“156工程”。利用DID的实证方法,本文发现:尽管后来中苏同盟破裂,但通过该计划获得更多援助的中国城市在21世纪初与俄罗斯的贸易量仍比其他国家更多。进一步研究表明援助和贸易之间的关系可以用亲和力机制来解释。

二、引言

二战以来,对外援助一直是促进贫困国家发展的常用政策。尽管许多研究评估了外国援助的有效性,但人们对这些援助计划及其制度性遗产如何塑造国际关系(如各国之间的经济交流和政治联盟)知之甚少。(Nunn and Qian, 2014;Galiani et al., 2017)。在这项研究中,我们为援助对国际关系长期影响的提供了经验证据。具体来说,本文分析了20世纪50年代苏联对中国一项著名的援助计划(即 “156工程”)对当代中俄贸易模式的影响。现有理论认为,捐助国通过援助计划对受援国施加政治影响,故意增加其经济依赖性。(Richardson, 1976;Roeder, 1985; Alesina and Dollar, 2000)然而,但是援助计划一旦终止,援助国的政治影响力会减弱,从长远来看,这很难解释援助的影响。本文认为援助可以通过建立社会资本从而促进长期经济交流,尽管苏联援助的最初目的是政治性的,但从长远来看,它对贸易模式的影响更有可能是亲和力机制导致的。

跨地区的贸易模式可以等政治事件来解释,如:政治冲突(Blomberg and Hess, 2006; Martin et al., 2008; Rohner et al., 2013; Crost et al.,2014; Che et al., 2015; Ouyang and Yuan, 2021; Korovkin and Makarin,2023)殖民化(Head等人,2010)外交交流和官方访问(Rose,2007;Fuchs and Klann,2013;Jiang and Mei,2020)。

现有研究表明,政治冲突会通过降低国家间信任,从而降低双边贸易, Korovkin和Makarin(2023)在2014年俄乌危机的背景下进一步检验了这一观点。本文过建立国家间信任机制,从而建立援助与外贸之间的联系。

这项研究还补充了现有关于美国和苏联在冷战期间提供援助的后续影响的文献。美国的马歇尔计划,在以前的研究中受到了很大的关注(Eichengreen et al., 1992; ;De Long and EichenGreen1993;Giorcelli,2019;Bianchi and Giorcelli,2023)。相比之下,我们对苏联援助影响的研究相对较少:Heblich等人(2022)发现,从长远来看,“156工程”损害了当地经济,因为很大一部分缺乏创新的公司通过苏联援助项目的生产链运营。Kim(2021)指出,“156工程”不鼓励创新活动,因为当地企业采用低强度的激励薪酬。Giorcelli和Li(2023)通过区分156工程中的资本转移和技术转移,认为技术转移对企业绩效产生持续的积极影响。但与仅仅评估区域经济影响研究不同,我们的论文旨在说明援助对长期国际关系的更广泛影响。

三、背景

1950年2月14日,中苏两国在克里姆林宫签署了《中苏友好同盟互助条约》。该条约承诺苏联在经济、文化和技术等领域提供军事援助与合作。这对双方是互惠互利的,对苏联来说,与中国的合作可以确保其南部边境的安全,并对抗美国在亚洲的影响(Shen and Xia,2015)。对中国来说,旨在学习苏联建设共产主义国家的经验,更重要的是,利用苏联的援助来进行军事和经济发展。(MacFarquhar,1987)

在中国的第一个五年计划(1953–1957)期间,苏联提供了大量的援助来帮助中国建立其工业体系,该体系的核心就是“156工程”,在该计划中,苏联同意协助中国建设大型工业工厂(Naughton,2007)。

除《中苏友好同盟互助条约》外,两国于1950年2月14日签署协议,苏联协助中国建设50个大型工业项目。1953年5月15日,伊凡诺维奇·米高扬率领的苏联代表团与中国国家计划委员会主任李富春率领的中国代表团签署了另一项协议,协助中国增建91个项目。在赫鲁晓夫的支持下,两国于1954年10月11日签署了第三份协议,使援助项目增加到156个。之后又商定了另外18个项目。最终,其中一些项目被取消、合并或推迟,总共留下150个项目在建。这些项目被称为“156项重点工程”,简称“156工程”,以前三轮谈判中决定的项目命名(Bo,1991年)。

“156工程”所涉及项目的选址决定是基于明确的标准。国家经济委员会主任、国务院副总理薄一波对这些标准进行了准确的描述:

第一,项目应靠近资源和铁路网。

第二,项目应设在欠发达的省份以减少地区不平等。

第三,项目应该位于美国轰炸机无法到达的地方以确保军事安全。

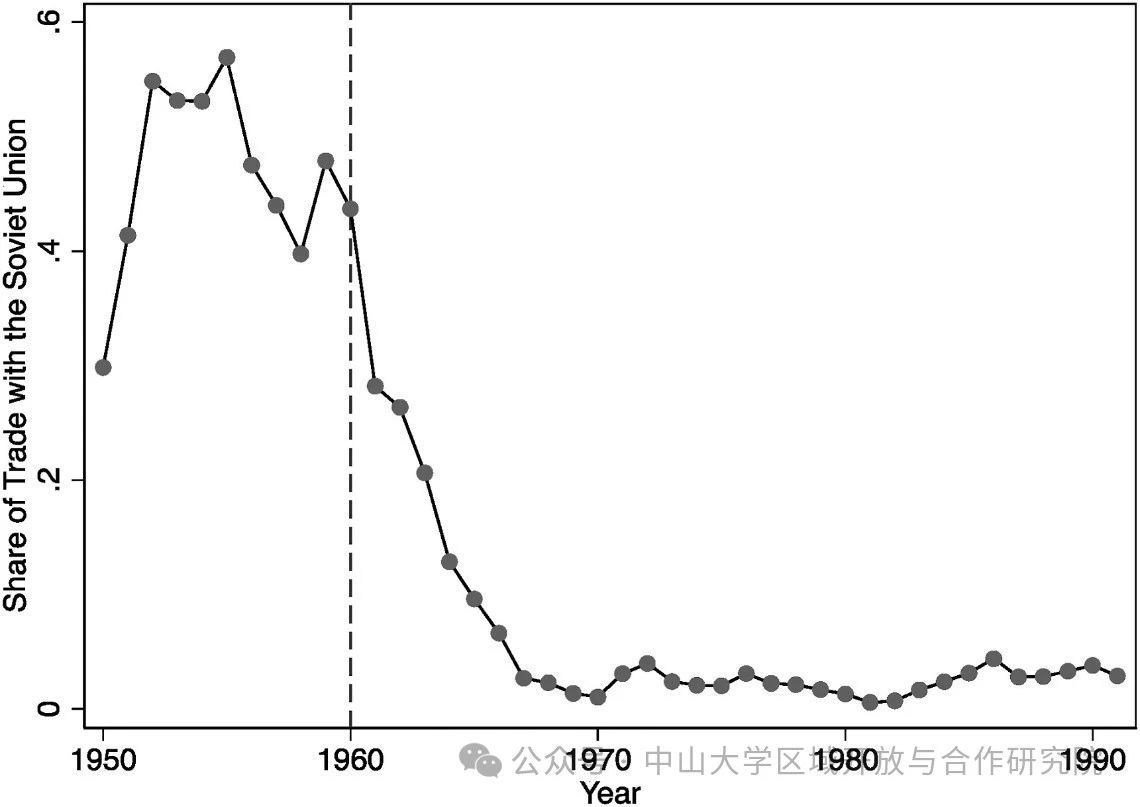

1950年代末,斯大林逝世,赫鲁晓夫上台,苏联和中国领导人之间逐渐出现意识形态分歧。1960年,苏联突然撤出所有在中国工作的专家时。这扰乱了中国正在进行的工业项目的建设。由于当时中国正经历着严重的饥荒,苏联援助的突然终止大大加剧了中国的经济困难。随着两国关系的持续恶化,双方在边境增兵,并进行了多次军事小规模冲突,包括1969年3月在珍宝岛发生的冲突。由于来自苏联和美国的外国威胁,中共越来越担心现有的工业集群太容易受到军事攻击。为了建立一个自给自足的工业体系,中国于1964年启动了“三线建设”。

四、数据说明

援助力度(自变量)

我们从董和吴(2004)那里收集了“156工程”中每个项目的位置、投资额以及项目动工和完成年份。考虑到几个项目可能位于一个城市,我们将城市层面的总投资额作为衡量援助力度的关键指标。由于部分投资可能来自中国而不是苏联,我们还使用项目数量和一个虚拟变量(表示一个城市是否有项目)作为自变量的一个替代。

贸易额(因变量)

本研究的主要因变量是中国城市与外国贸易伙伴之间的贸易额,该数据来自中国海关数据集。该数据集提供了有关每笔交易的价值、来源和目的地以及八位数HS代码的信息。我们定义了城市-国家层面的贸易额,包括进出口在内的交易总额。基准回归中,我们使用2002年的贸易量显示了结果,但如果我们使用其他年份的数据,我们的所有结论都保持不变。

外国投资(因变量)

除了贸易额,我们还用外国投资来衡量中俄经济关系。包括外国直接投资和对外直接投资。外国投资数据来源是商务部2002年进行的外商投资企业调查。这项调查收集了有关外商投资公司的地点、每家公司成立的年份、每家公司的外国投资额以及股东来源国的信息。对外投资数据来自于商务部公布的对外直接投资数据。原始数据仅提供公司名称和投资目的地。根据这些公司的名称,我们从中国行政企业注册数据库中获得它们的位置信息。可以获得截至2016年的对外投资数据。但由于该数据集中没有投资金额,我们只知道某个城市是否有企业有对外投资,以及这些企业的数量。

亲和力(因变量)

我们使用2007年的皮尤全球态度调查来衡量个人对外国的亲和力。皮尤全球态度项目是一系列全球民意调查,涵盖了广泛的主题,从人们对自己生活的评估到他们对当前世界状况和当今重要问题的看法。其2007年的调查包括3142名居住在中国受访者。问题涉及被调查者对每个国家的(包括俄罗斯、美国、日本和印度)看法。

五、实证策略

(1)为了确定苏联援助对中俄贸易(和双边投资)的长期影响,我们使用DID方法,将城市层面的中俄贸易量与中国与俄罗斯以外国家之间的贸易进行了比较,估计方程如下:

![]()

其中ycf是中国城市c与外国f之间的贸易量或投资量。dcf是物理距离。Aidc表示“156工程”中对城市c的总投资,该计划衡量苏联提供的援助力度。Russiaf是一个虚拟变量,俄罗斯取值为1,否则为0。城市固定效应为ωc,国家固定效应为θf。

(2)为了进一步研究苏联援助是否促进了国家间亲和力,我们在个人层面上估计了一个类似的方程:

![]()

其中,yicf代表个人i对外国f亲和力。当调查对象报告他们对俄罗斯、美国、日本和印度的看法时,我们可以构建个人-国家层面的数据,并将个人固定效应λi包括在方程(2)中。为了缓解遗漏变量问题的另一种补救措施,我们控制了个人层面的控制变量φif(包括性别、年龄、教育水平、收入水平)和虚拟变量φcf表示城市地区还是农村地区。

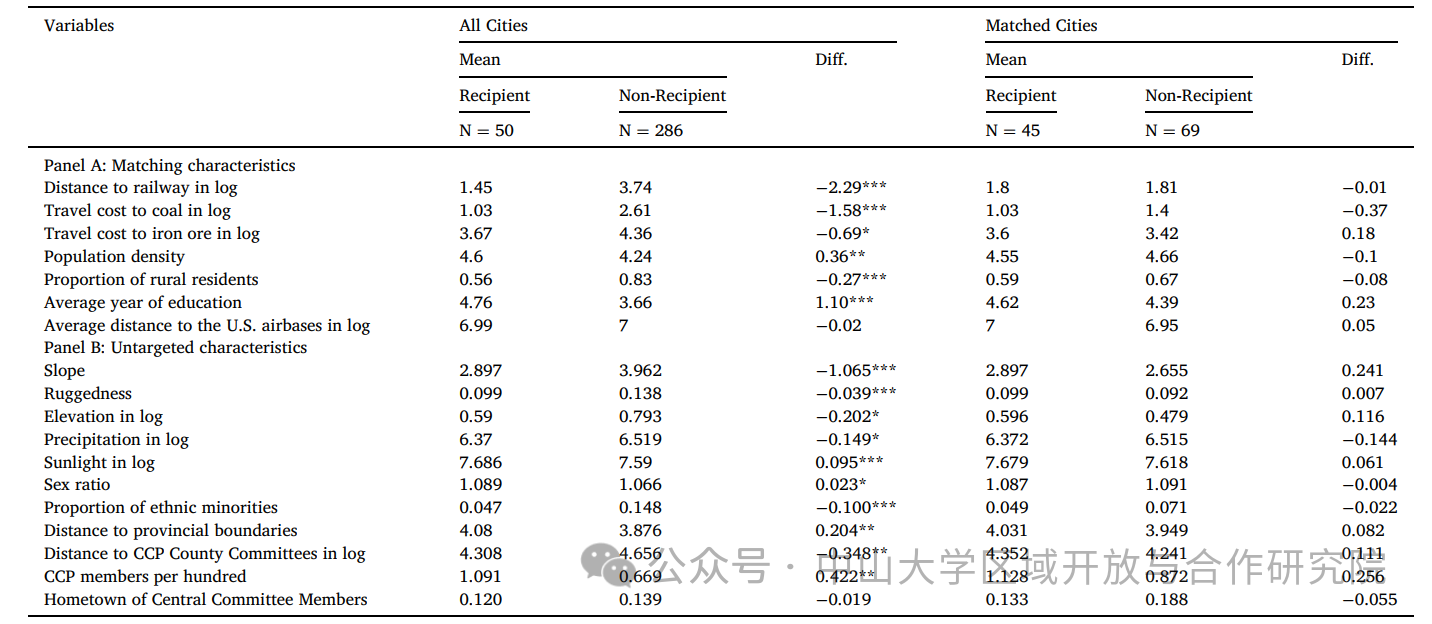

在控制了方式(1)中的城市固定效应后,剩余问题就在于可能还忽略了与援助力度相关的城市特征,这些特征对与俄罗斯的贸易和与其他国家的贸易具有不同的影响。继Heckman等人(1998)、Smith和Todd(2005)以及Imai等人(2021)之后,我们通过将DID方法与倾向得分匹配相结合来缓解这种担忧。

上文已经介绍,“156工程”中项目的位置选择遵循三个基本标准:

(a)靠近资源和铁路网

(b)在欠发达地区

(c)远离美国轰炸机

我们用不同的城市特征来代替这些标准:

第一个标准是某城市1949年到铁路的距离和1953年到煤矿和铁矿的交通距离

第二个标准是某城市1953年的人口密度、农村居民比例和平均受教育年限

第三个标准是与美国空军基地的平均距离

我们使用probit模型并生成了用以匹配的倾向得分,并将处理组城市与三个距离最近的邻居进行匹配,并最终将样本限制在受到常规援助的城市。然后用接受匹配以后的数据进行回归。然后用接受匹配以后的数据进行回归。

六、主要结果

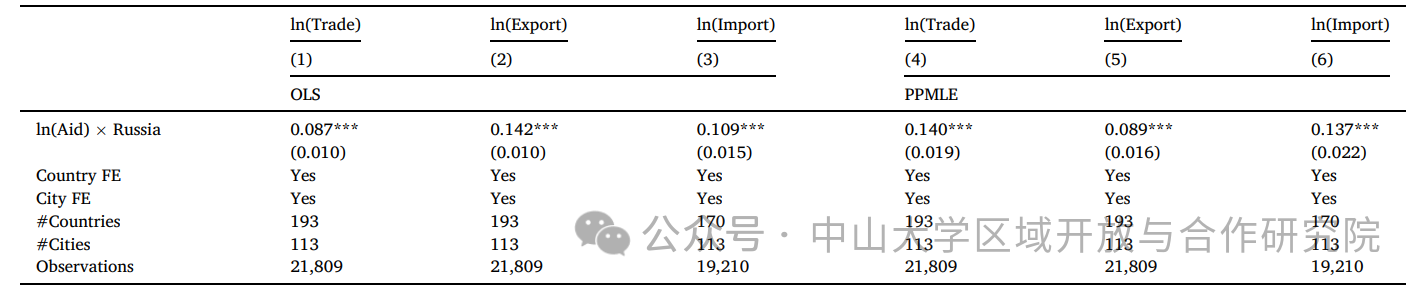

6.1苏联援助对中俄贸易的影响

首先估算方程(1),以确定苏联援助对当代中俄贸易的影响。表2显示了使用匹配后城市的基准回归结果

6.2稳健性检验

替换实证策略

第一种方法是不再使用DID估计,而是将数据分解到城市层面,然后直接用与对俄罗斯贸易份额对援助力度进行回归。再表A5中在第1列中,我们只控制了中国城市和俄罗斯之间的距离,我们进一步控制第2列中的匹配变量。在第3列中将样本限制匹配后的城市中,结果依然显著。第二种方法是替换为其他年份,如果我们使用其他年份的贸易数据,依然可以得到类似的结果。

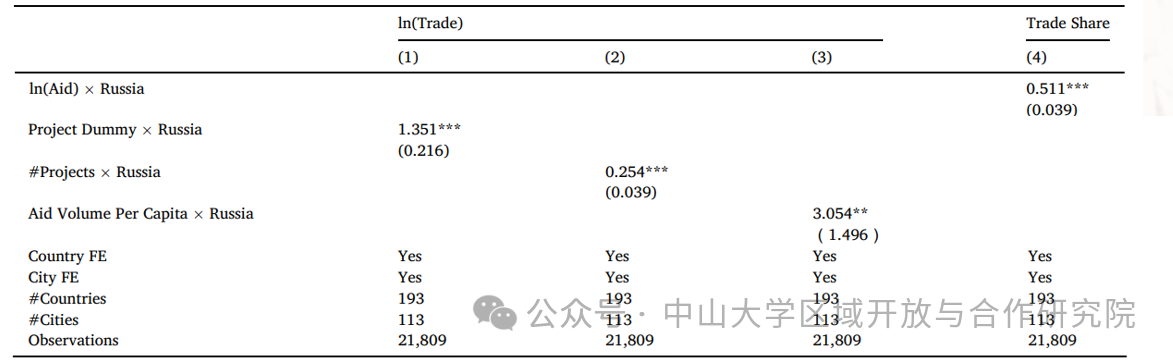

更换度量标准

首先,总投资额可能并不是衡量援助力度的完美指标,因为中国政府可能会为这些项目提供资金。本文构建了两个替代变量:①虚拟变量(Project Dummy),表示一个城市是否有任何援助项目 ②该城市的项目数量(#project)表A6前两列分别显示了用这两个变量替代原有的自变量的回归结果。其次,在第3列中展示了使用人均援助量来衡量援助力度的稳健性检验。最后,如果我们将与每个国家的贸易份额作为因变量,结果也是稳健的。

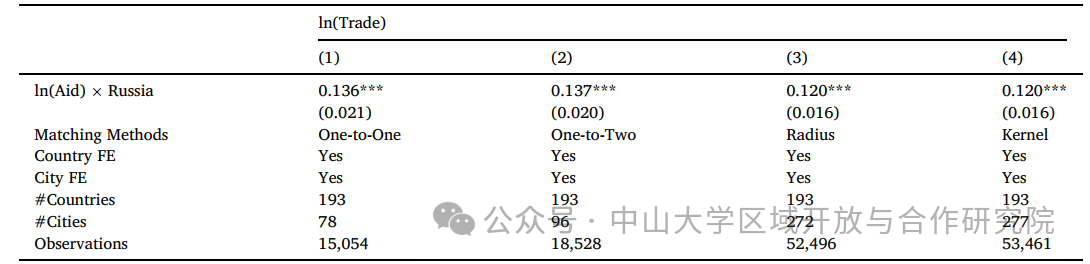

更换匹配方法

基准回归将每个受援助城市与三个最近的邻居进行匹配。我们还更换了其他匹配方法的进行稳健性检验,包括一对一、一对二、半径和核匹配。结果表明,我们的结果对特定的匹配方法并不敏感,表A7显示了替换了各种匹配方法后的回归结果。

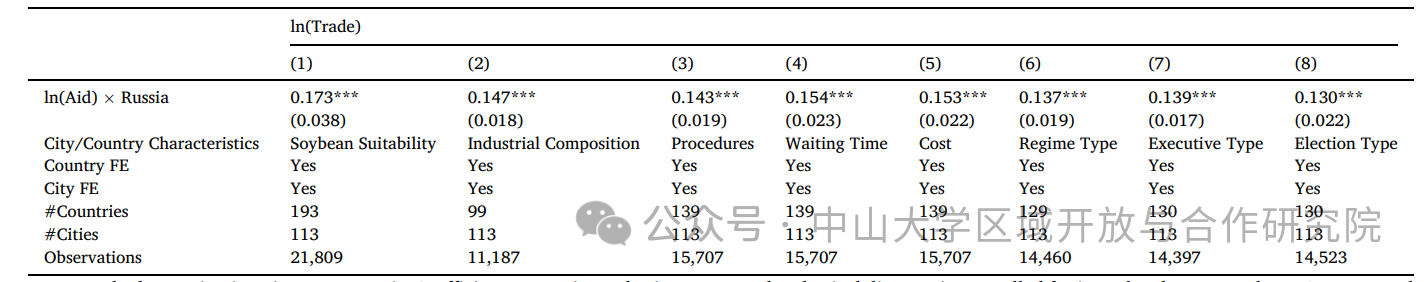

控制城市/国家层面特征

尽管采用了固定效应和匹配方法,人们仍然可能担心混淆城市或国家层面特征,从而导致处理组城市中俄贸易量更高。例如,上述实证结果可能是过去经济关系的延续(尽管本文认为这些关系大多由于中苏同盟分裂而消除)

鉴于没有衡量早期城市层面对双边贸易联系的数据,我们使用大豆的农业适宜性作为中国城市与苏联之间的早期贸易联系的代理变量。根据两国1950年签署的贸易协定,大豆占中国对苏联出口的37.2%(董、吴,2004)。Kasahara和Li(2020)还记录了大豆是中国在20世纪50年代末为偿还苏联债务而出口的最重要的粮食。表A8第一列显示了结果。

在其余各列中,我们继续引入了一系列城市/国家层面的控制变量。(如产业构成、商业环境和政治制度)

样本缩减

①东北各省曾被苏联控制,并承担了“156工程”中超过三分之一的项目,在第1列种显示了东北地区的样本。另外,在1949年之前,中国与苏联的大部分贸易都发生在新疆和东北地区。在第2列种删去东北地区和新疆中的样本。

②第3列中,我们排除了近几十年来向中国提供援助的前三的国家(即日本、德国和法国,因为这些国家的援助可能与“156”工程中苏联的援助相关。

③在第4列中,我们将样本限制在与中国前50个贸易伙伴的城市-国家配对,以减少零贸易量的观察次数

6.3苏联援助对双边投资的影响

经济交流的另一个衡量标准是双边直接投资(即外国直接投资和对外直接投资)。表3显示了回归结果,其中前两列显示了苏联援助对2002年外国投资企业累计数量及其累计投资额的影响。第3列和第4列报告了在2001该市新设立外商投资企业数量和新投资额的影响。第5列和第6列显示了苏联援助对中国企业海外投资数量的影响,以及该市是否有此类企业的虚拟变量。

七、机制分析

在本节中,我们将探讨为什么经济援助会增加双边经济交流。传统观点强调援助计划所附带的显性或隐性政治影响。然而,这一论点很难解释援助对贸易和投资的长期影响,因为政治影响力随着援助项目的终止而减弱。

本文提供的解释是,苏联的援助促进了受援助城市中的中国人对俄罗斯的亲和力,这从长远来看促进了双边经济交流。这种解释首先是因为我们观察到苏联的援助现在仍然受到中国人民的高度赞扬。先前的研究也表明了亲和力对双边贸易的重要影响(Disdier和Mayer,2007;Guiso等人,2009年;Michaels和Zhi,2010年;Korovkin和Makarin,2023)。

问题在于将亲和机制与其他潜在通道分解开是具有挑战性的。理想的方法是利用“156工程”引起的对俄亲和力的外生变化,并估计亲和力对中俄贸易的影响。然而,我们无法观察到任何适当的措施来捕捉城市层面的这种变化。

考虑到这一限制,我们可以通过本节中的三个步骤来支持我们的想法。首先,证明苏联的援助增加了个人对俄罗斯的亲和力。第二,我们建立了亲和力与中俄贸易之间的联系。第三,考虑其他的替代性假说。

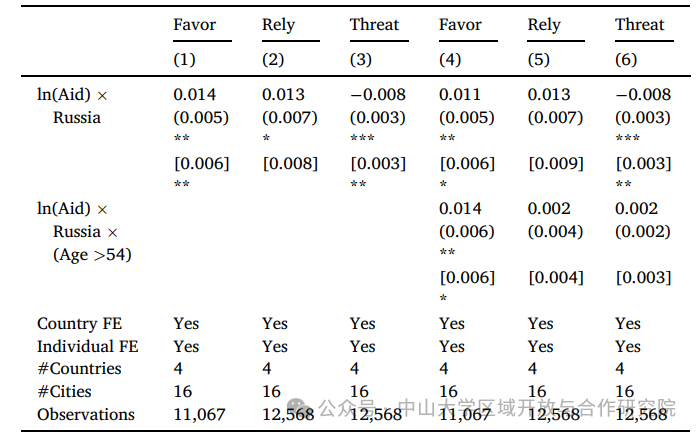

7.1苏联援助对个体亲和力的影响

本节利用2007年皮尤全球态度调查的数据证明苏联的援助促进了个人对俄罗斯的好感,我们使用个人亲和力的三个度量来估计方程(2):

①对国家f的赞同态度(Favor) ;

②中国是否可以依赖该国家f (Rely) ;

③国家f是否对中国构成威胁(Threat) ;

表4显示了回归结果,第1列显示,与对美国、日本和印度的态度相比,居住在受援助城市的个人对俄罗斯的态度更为有利。第2列和第3列进一步表明,生活在受援城市的个人更有可能将俄罗斯视为可靠的朋友,而不是对中国的威胁。

另一个问题是,苏联的援助是否会对几代人的个人亲和力产生持久的影响。如果亲和力只集中在过去直接受益于苏联援助的老年人身上,那么随着时间的推移,这种援助的经济影响将减少。相反,如果文化是持久的,并且亲和力可以代代相传(Nunn和Wantchekon,2011;Giuliano和Nunn,2021),援助的影响可能会持续下去。

利用三项交互项来探讨援助对跨代亲和力的异质性影响,设定该虚拟变量表明个体i是否出生在“156工程”之前。表4结果显示,援助对老年人亲和力的影响更强。然而,与其他国家相比,年轻人对俄罗斯的亲和力相对其他国家更高。

作为补充分析,本文参考有关文化的文献,使用饮食偏好作为个人对不同国家亲和力的指标(Bronnenberg et al.,2012;Atkin,2016)。受援助城市居民对俄罗斯的亲和力会增加他们对俄罗斯美食的偏好。我们从百度地图中收集了中国每个城市的俄罗斯菜、日本菜和印度菜餐厅的位置,并通过方程(1)估计了“156工程”对其数量的影响。表A11显示了回归结果。

7.2建立亲和力与中俄贸易的联系

为了深入研究亲和力机制,我们参考Guiso等人的观点(2009),并基于可贸易商品的信任强度指数进行了异质性分析。我们使用Rauch(1999)中的分类方法,将商品分为非差异化商品和差异化商品。差异化商品的质量差异更大,这意味着它们的合同更难书写,因此在进行交易时更依赖信任。表5显示了回归结果。

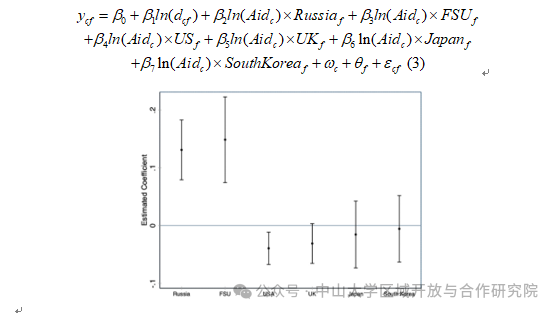

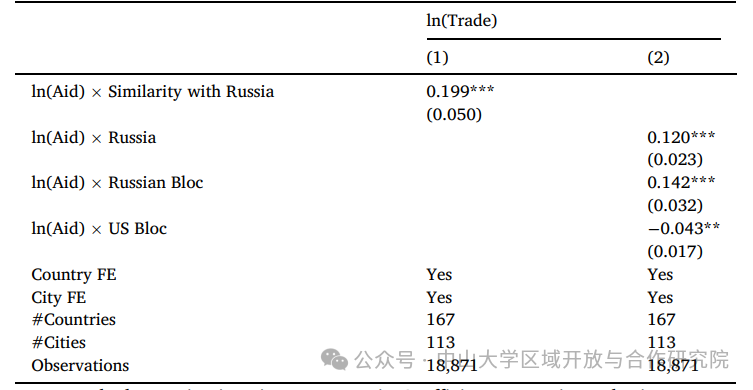

与不同意识形态的国家进行贸易

亲和力机制的一个预测是,受援助城市可能会减少与意识形态与苏联相反的国家的贸易。我们用三个来检验这个预测。首先,我们估计了一个类似于方程(1)的方程,但包括援助力度和一组虚拟变量(表示包括前苏联其他成员国、美国、英国、日本和韩国在内的国家:

此外,我们估计了一个包含援助力度和一整套国家指标的交互项,允许援助对贸易的影响因国家而异。我们获得了所有国家的系数,并将其分为三组——北约、前苏联和其他国家。表A8显示了按国家组别划分的系数累积分布。

最后,我们使用一种不那么特设性的标准来衡量意识形态差异。参考Bailey等人(2017)中提取联合国大会投票数据,并根据苏联解体前的投票计算各国之间的投票相似性。然后,我们估计出与等式(1)相似的等式,但将俄罗斯指标替换为与俄罗斯的投票相似度。此外。本文还基于投票的相似性,将俄罗斯以外的国家区分为三类,即俄罗斯集团,美国集团和其他集团。表A12 显示了基于投票相似性的回归结果。

中苏同盟破裂前后前后建设项目的异质性

1960年中苏同盟破裂时,这打乱了中国正在进行的建设工作。150个项目中的116个已经完成,而剩下的项目是通过中国自己的努力完成的。但援助的终止加剧了中国在大饥荒(1959–1961)后面临的经济困难。此外,中俄分裂后,中国政府还进行了反苏宣传。因此,有理由假设,如果亲和力机制成立,中苏同盟分裂后前后完成的项目可能会对中俄贸易产生异质性影响。在深入研究异质性分析之前,我们在附录表A13中的一组特征上比较了中苏同盟分裂前后完成的项目。可以看出,一些项目之所以在分裂后完成,可能是因为它们起步较晚,规模更大。然而,这两种类型的项目在距离交通网络和资源方面是相似的,同时也位于经济发展水平相似的城市。

我们测量每年城市层面的援助力度(即对已完成项目的投资),并与国家虚拟变量进行交互。中苏同盟分裂前完成的项目对中俄贸易产生了积极影响,而分裂后完成的项目则产生了显著的负面影响。我们将这一发现解释为来自另一个方向的亲和力机制的证据。项目合作的终止(加上中国的宣传)可能会引发反苏情绪,从长远来看,这会减少中俄贸易。

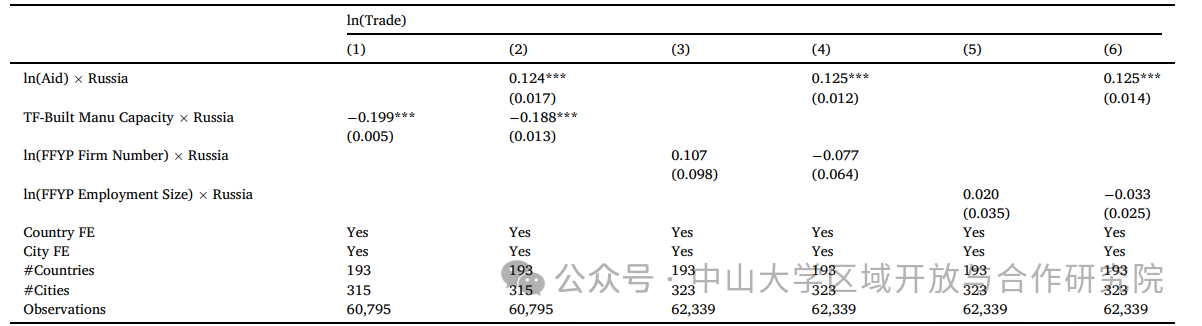

除了“156工程”中的异质性分析外,我们还进行了另一项以“三线建设”为重点的异质性分析。正如我们所介绍的,“三线建设”项目于1964年启动,以应对苏联在边境沿线的军事威胁以及越南战争的升级。由于该项目被认为是反对苏联修正主义的一种方式,我们将根据亲和力机制的含义,因此我们预计该项目对中俄长期贸易的负面(或至少不是正面)影响,参考范和邹(2021)将,本文三线建设的产能(TF-Built Manu Capacity)与俄罗斯虚拟变量的交互项来估计“三线建设”项目对中俄贸易的影响。表6的1-2列显示了回归的结果。

7.3其他潜在机制

接下来,我们讨论从长远来看苏联援助增加中俄贸易的其他可能机制。一个可能的渠道是保持产业联系,由于“156工程”中引入的一些工厂目前仍在运营,一个潜在的问题是:中俄在这些受援助城市的贸易额增加会促使这些城市里的工厂与俄罗斯伙伴建立业务联系。更重要的是,“156工程”使受援助城市专注于发展受援产业(Heblich et al.,2022),这些产业可能会与俄罗斯进行更密集的贸易。但是在前面的分析中,我们看到了几个产业联系机制无法完全解释的实证结果:

(i)产业联系说无法解释苏联援助对中国与俄罗斯意识形态相冲突的国家间的贸易负面影响

(ii)中苏同盟分裂前后完成的项目具有相似的产业构成,但对中俄贸易的影响相反

参考范和邹(2021),本文使用1985年的工业普查数据来确定早期成立的企业。工业普查报告了一份1985年运营的大中型制造业公司(军工企业除外)名单。对于每家公司,它记录了其名称、地点、行业、就业、资本、产量、开业年份和关键产品的名称。我们成功地确定了在1953年至1957年间开业的1084家公司,其中88家公司属于“156工程”。我们使用企业的数量(FFYP Firm Number)以及这些公司的员工总数(FFYP Employment Size)来衡量城市层面(除“156工程”之外)其他项目的实施力度。表6的3-6列显示了回归结果。

八、总结

了解外国援助的后果是发展经济学和政治经济学的中心议题。尽管过去的研究为援助对经济发展和地方治理的影响提供了丰富的证据,但鲜有有研究关注援助对国际关系的影响。在这项研究中,我们提供的证据表明,援助可能对援助和受援国之间的双边贸易产生长期影响。传统观点认为,援助和贸易之间的联系是由援助条款中所包含的政治影响的结果。本文的研究则表明认为援助可以在捐助者和接受者之间建立社会资本,从而在长期推动双边经济交流。

“156工程”是苏联在20世纪50年代向中国提供的一项重要援助计划,它提供了一个实证环境来估计援助对贸易的长期影响并检验这一机制。我们将DID与匹配方法相结合,以缓解由援助分配引起的选择问题。我们的实证结果表明,受援城市与俄罗斯的贸易额高于与其他国家的贸易额。然后,我们提供了丰富的证据来支持我们的论点,即苏联的援助促进了中国人民对俄罗斯的亲和力,这种机制对于理解援助对贸易的影响很重要。

总之,我们的研究结果表明,对外援助计划可能以国家间亲和力的形式在国家之间建立非正式联系。更重要的是,从长远来看,非正式的联系可能会持续下去,因为亲和力会代代相传。

九、会后讨论

分享结束各位参会的同学针对论文内容展开了热情的讨论。钟夏洋博士提出自变量与因变量的时间跨度太大,这可能导致一些无法观测的原因导致内生性问题。赵毛泽博士对个体亲和力部分的三项交互的经济含义进行了探讨。本次学术研讨会充分体现了研究院浓厚的学术氛围,大家在学术交流中相互学习共同进步,提高自己的学术能力,至此,本次文献研讨会圆满结束。

拟稿:黄鸿钊

编辑:陈倩怡

审核发布:毛艳华