开放合作研究团队第76期Seminar学习讨论会

2024年11月5日晚上18:30-20:30,中山大学区域开放与合作研究院文献研读会议以线下的方式成功举行。本次学习讨论会由博士招生张超同学分享文献《Rebel on the Canal: Disrupted Trade Access and Social Conflict in China, 1650–1911》。参加学习讨论会人员包括博士生和硕士生等。

一、摘要

这篇论文检验了中国大运河——世界上最大、最古老的人工水道的荒废带来的影响——荒废的大运河成为了区域贸易通道的阻碍。使用包括575个县超过262年的原始数据,我们展现运河的废弃是十九世纪华北社会动荡的一大原因。大运河废弃后,与不在其沿岸的县相比,大运河沿岸的县的叛乱发生率额外增加117%。我们的发现强调了连续的通道在减少冲突方面对贸易路线的作用。

二、背景

1776千米长的大运河是世界上最长、最古老人工水道。它位于中国的东北及中东部平原,北连北京,南至杭州。大运河最早的一部分建立于公元前五世纪,多个部分在隋朝(公元581-618年)整合进国家系统。大运河的规模在彼时是无与伦比的。1820年,超过一千二百六十万的居民生活在大运河穿过的六个省份中,这个数字是当时全世界人口的15%。大运河在十九世纪逐渐被政府弃置。事件的触发点是1825年黄河洪暴之后,大运河与黄河断联。这就使得官府无法通过运河进行漕运。作为回应,官府在1826年发动了第一个试验,尝试近海运送漕粮。试验是成功的——它展现了海运的可操作性与高效。然而,改革者的持续推进海路的努力却激起了与运河漕运相关的既得利益者的抵抗。因此,大运河的运转在接下来的岁月中得以保存,官府也继续投资大运河,使其能够延续至少二十年。知道十九世纪四十年代末期,官府才更新一步着手永久性的变革。大运河的官粮运输在1855年后停止了。也是自从那时起官府停止了对大运河的维护。结果是,大运河的许多部分变得如此堵塞,以至于它们在十九世纪晚期已经无法航行。官府在1901年正式宣布弃用大运河。1826年的试验尽管是暂时的,但却是标志大运河命运的里程碑。试验成功后,海运在清朝第一次成为官粮运输的重要选项——无论什么时候需要,人们都可以通过海运运输。这意味着大运河运输全面关停近在咫尺,尽管这一事件因为既得利益者的反抗而被推迟。同时,大运河的条件开始变差,它的使用率也在下降。图2显示了通过大运河运输的官粮数量。大量的实例研究表明,接下来的地区性社会混乱与大运河的关停有关。历史学家记载,在大运河关停后失去生计的失业工人们——尤其是那些直接参与漕运和商业活动的人,对晚清匪帮的形成与发展有显著性的影响,包括捻军、义和拳和上海青帮。

三、模型与数据

文章构建了一个原始的面板数据集,时间为1650-1911年。涵盖了大运河流经(或毗邻)的6个省份的575个县。在样本期内,总共报告了1144起叛乱事件(每年4.37起)。一个县一年平均发生叛乱的次数是0.0076次。在县层面进行分析具有两个优势。(1)在研究期间,县之间的行政边界保持稳定(相对于省和郡)。(2)通过考察中国历史上最分散的行政区划,作者能够评估在更高层次(省和郡) 可能存在的的异质性。文章的主要因变量是每个县和年份报告的叛乱数量,根据该县的初始人口规模进行标准化。文章将这一衡量标准构建如下。首先,计算每个县在每个年份报告的叛乱数量。然后,使用1600年时每个县的人口规模归一化叛乱的数量。

四、基准回归

文章使用标准 DID 作为基准模型。比较了运河经过的县与远离运河的县叛乱发生频率的相对变化。模型为下式:

Yct表示c县t年的叛乱数量,AlongCanalc表示该县是否包括或毗邻运河,是则等于1,否则等于0。Post作为虚拟变量,在关闭运河后的年份等于1。δc表示县级固定效应、σt表示年份固定效应,Xct表示其他会随时间变化的控制变量。

五、实证结果

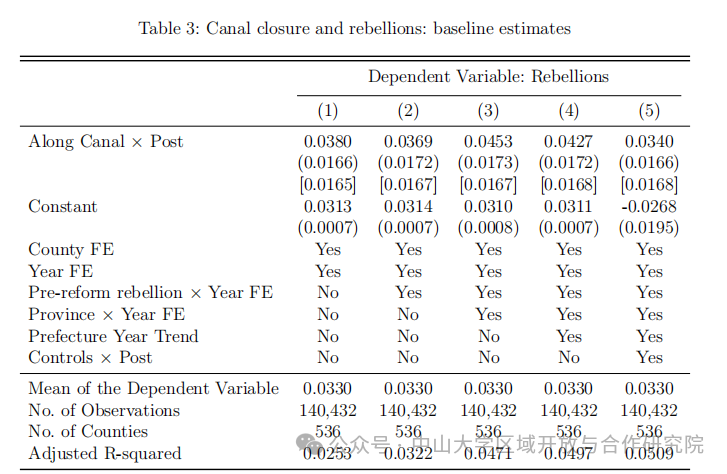

本文将基准回归结果展示在表3中,第1列仅控制县和年的固定效应,第2列还加入了冲击前各县叛乱次数和年份固定效应的交乘项,第3列增加了省份与时间固定效应交乘项,第4列增加了特定地区的年度趋势,第5列包括了控制变量集与改革后指标的交乘项。这5列获得的结果都为正且显著,表明在运河废弃后运河县发生了更多的叛乱。第1列中交乘项的估计系数为0.038,意味着大运河废除后,叛乱次数相当于比样本均值增加117%。

六、外生冲击

考虑到改革的渐进过程,人们可能会好奇运河废弃是如何与 19 世纪中期中国许多其他扭曲性事件相互影响的。为此,本文直接考察了改革过程中发生的两个重大事件:第一次鸦片战争(1840-1842)和太平天国运动(1851-1864)。

在受鸦片战争或太平天国运动影响的地区,报告的叛乱数量可能不太准确。政府可能对这些被占领地区的社会混乱情况掌握的信息有限,从而提高了所报告数字的噪音水平。为了解决本文结果可能因这些地区的不准确信息而出现偏差问题,本文在排除受这些事件直接影响的县的情况下重新进行了分析。

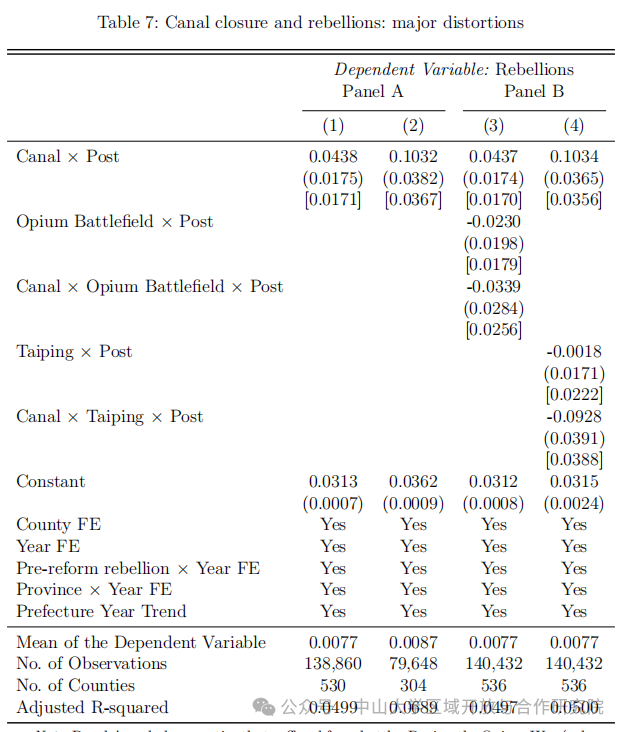

结果见表7组 A。对于第 1 列,排除了英军和清政府之间发生战斗的县(即乍浦、镇海、镇江、宁波、慈溪和吴淞之战)。鉴于鸦片战争只影响了本文样本县的一小部分,结果几乎没有变化。太平天国影响更大,因为本文样本中有近一半的县直接受到这场冲突的影响。然而在第 2列中,当排除受太平天国影响的地区(定义为太平天国集团占领的地方或发生战斗的地方)时,系数甚至更大。因此,本文结果不会受到在被占领地区收集的不准确信息的影响。

英国鸦片战争和太平天国运动可能与改革相互作用,影响当地的叛乱起义。

有两个可能的渠道值得注意:

(1)英国鸦片战争和太平天国运动可能鼓励当地居民也反叛政府;

(2)这些运动可能招募了新叛军加入他们的队伍,从而替代了对当地叛乱的需求。

为了进一步探讨是互补效应还是替代效应发挥了主要作用,本文测试了运河废弃和被占领地区在这两个事件中的三重交互作用,并在表7组B报告了结果。第 3 列报告的结果表明,鸦片战争与本文估计几乎没有产生互动,这与前文分析是一致的。对于太平天国运动(第4列),观察到直接受到影响的地区有明显的负面效应。

本文解释是,一些倾向于造反的人在起义运动到达他们地区后可能加入了太平天国集团,而不是自己造反,这与中国历史中的典型论点是一致的。最重要的是,没有发现证据表明运河县对这些扭曲做出了更激烈的反应。

七、结论

文章研究了中国大运河的废弃与随后19世纪华北地区的社会动荡之间的联系,发现运河的废弃会增加沿岸叛乱数量。而这种影响主要是由在地理上、经济上更依赖大运河的县所驱动,且其效应能够扩散到周边约150公里。核心影响机制可能是贸易准入中断引发社会动荡(社会经济机会丧失,帝制中国走向终结)。文章在因果识别中直接检验了“贸易通道减少冲突”这一经典猜想,对19世纪华北地区的长期社会动荡进行了新的解读。

本次分享会为我院同学提供了一个学术交流的平台。我院将继续举办此类活动,以促进学术交流,推动学科发展。本次文献分享会在热烈的掌声中圆满结束,与会人员纷纷表示受益匪浅,期待未来能有更多此类学术交流的机会。

拟稿:张超

编辑:陈倩怡

审核发布:毛艳华