开放合作研究团队第47期Seminar学习讨论会

2022年11月29日晚19:00—20:00,中山大学区域开放与合作研究院学习讨论会以线上的方式成功举行。本次学习讨论会由蔡儒雅硕士生分享文献《Increasing returns and economic geography》,参加学习讨论会人员包括毛艳华教授、副研究员、博士后以及博士生和硕士生等,另有澳门科技大学、澳门城市大学博士生通过线上形式参与了本次学习讨论会。

Increasing Returns and Economic Geography

Paul Krugman

一、作者介绍

本文的作者,保罗克鲁格是一名杰出的美国经济学家,获得过克拉克经济学奖和诺贝尔经济学奖。他在经济学界突出的贡献有:国际经济学;于国际金融领域,提出“三元悖论”;于国际贸易领域,创立新国际贸易理论;创建新经济地理学等。

他多年来致力于经济地理学的复兴研究,创建了新经济地理学这一新兴学科。克鲁格曼的新经济地理学主要研究报酬递增规律如何影响产业空间集聚,即市场和地理之间的相互联系。

最早对新经济地理学思想进行的系统阐述见于1991年发表在JPE《收益递增和经济地理》这一论文中,并在随后发表的一系列相关论著中进行了深入探究。

二、文章介绍

(一)摘要

1.主体:建立一个简单的模型,说明一个国家如何内生分化出工业化的“核心”地区和农业为主的“边缘”地区。

2.解释形成中心-外围模式的内在机制。

3.分析中心-外围模式是否出现的影响因素。

(二)引言

在本文之前,经济地理学处于停滞阶段,经济学的论著中通常将国家视为没有维度的点。而本文就希望应用产业组织理论的模型和技术来重新考虑经济地理学,将这一领域的长期但非正式的传统见解纳入正式的模型。

在这一目的下,本文关注于一个关键问题:Why and when does manufacturing become concentrated in a few regions, leaving others relatively undeveloped? 即为什么以及什么时候制造业会集中在少数几个地区,而把其他相对不发达的地区抛在一边。

对此,文章分为四个部分进行讨论,分别是:非正式讨论、分析基础——两区域模型、短期均衡及其动态、产业集聚发生和不发生的条件。

三、非正式讨论

(一)讨论的基础

本文采用Marshall的想法,认为地域分化的原因,即制造业聚集的原因包括以下三个方面。

1.为人力提供市场+保证企业的劳动力需求

2.保证非贸易的专业投入(生产性服务业)

3.信息溢出——生产能力上升

(二)新增假设

除以上三个原因之外,本文还新增一条假设:是资金的外部性导致中心-外围模式。

1.讨论背景

一个国家有两种产业,分别是

(1)农业:规模报酬不变+依赖于土地

(2)制造业:规模报酬递增+不要求土地

2.机制分析

本文先针对制造业的选址问题进行探讨。认为为使运输成本最低,一般选择需求较大的位置。部分需求来自农业部门;部分来自制造业本身;制造业将集中在大市场,但在制造业生产地区,市场将是大的。

另外还会有前向联系:人们也更希望在制造业集中的地方生产和生活,因为这里产品便宜。

作者将作用机制总结为前向联系和后向联系(Forward and backward linkage)

•后向联系:制造业将集中在大市场,但在制造业的生产地区,市场将是大的(厂商的行为选择)

•前向联系:人们也更希望在制造业集中的地方生产和生活,因为这里产品便宜(工人的行为选择)

3.影响因素

文章接着探讨地域分化会到什么程度的问题。他认为有三个因素影响了这一问题的答案。分别是规模经济程度(Economiesofscale)、运输成本(Transportation costs)、制造业所占比例(Share of Nonagricultural goods in expenditure)。

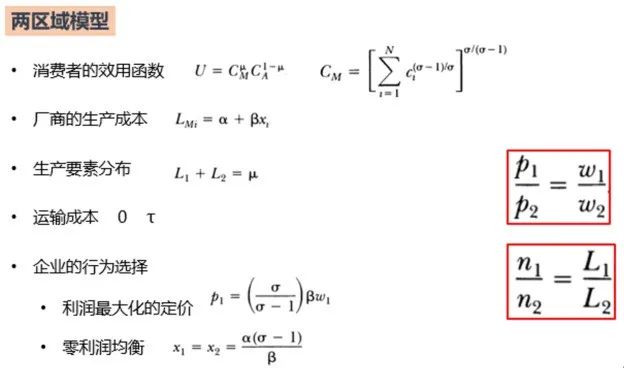

四、两区域模型

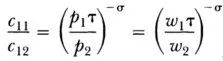

(一)消费者行为选择

效用函数为:

![]()

![]() 是农产品的消费;

是农产品的消费;![]() 是制成品的消费;

是制成品的消费;![]() 是制造业占总开支的份额。

是制造业占总开支的份额。

制造业产品的消费:

![]()

其中,N是潜在产品的数量,且N很大;![]() 是产品之间的替代弹性,且

是产品之间的替代弹性,且![]() 。

。

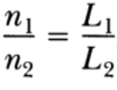

(二)生产要素分配

农民人口:假设不流动+每区域(1-𝜇)/2

工人人口:可以在地区之间流动+只要加起来等于工人总数μ

![]()

(三)运输成本结构

1.农产品的运输是无成本的;

2.制成品的运输成本体现在运输的货物中:从一个地区运往另一个地区的每单位制造品中,只有一小部分![]() < 1到达了目的地;

< 1到达了目的地;![]() 是运输成本的相反的指数。

是运输成本的相反的指数。

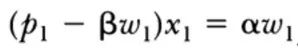

(四)厂商的行为选择

1.成本

固定成本+恒定的边际成本为:

![]()

其中![]() 是生产i所用的劳动力,

是生产i所用的劳动力,![]() 是商品的产量。单个制成品i的生产涉及固定成本和恒定边际成本,从而产生规模经济。

是商品的产量。单个制成品i的生产涉及固定成本和恒定边际成本,从而产生规模经济。

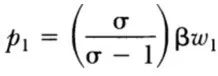

2.利润最大化的定价行为

假设两个区域的厂商面临的需求弹性都是σ。根据利润最大化(边际收益=边际成本)可得产品定价为

式中![]() 为区域1工人工资率;类似的方程也适用于区域2。比较代表性产品的价格,我们有:

为区域1工人工资率;类似的方程也适用于区域2。比较代表性产品的价格,我们有:

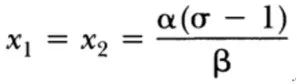

3.零利润均衡

如果企业可以自由进入制造业,利润必然会降为零。因此,一定会有

这意味着

也就是说,无论工资率、相对需求等因素如何,每个企业在每个地区的产出都是相同的。这有一个有用的含义,即每个地区生产的制成品数量是与工人的数量成正比的,即

需要注意的是,在零利润均衡中,![]() 是劳动的边际产品与平均产品之比,即规模经济程度。因此,

是劳动的边际产品与平均产品之比,即规模经济程度。因此,![]() 可以被解释为均衡中规模经济的相反的指数。

可以被解释为均衡中规模经济的相反的指数。

(五)小结

五、短期均衡与长期均衡

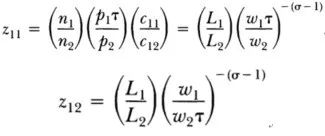

(一)对区1、区2代表性产品的相对需求

由于面临的需求弹性σ,区域1对两个区域的制成品的需求之比为

(二)对区1、区2代表性产品的支出之比

总支出=对单个产品的需求×产品种类×产品价格

定义![]() 为地区 1 在本地制造品上的支出与在其他地区制造品上的支出之比,则:

为地区 1 在本地制造品上的支出与在其他地区制造品上的支出之比,则:

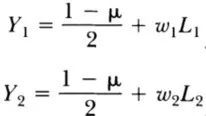

(三)区1、区2工人的总收入

由于一个区域的工人的总收入等于在两个地区的产品上的总支出

设𝑌1和𝑌2是地区收入(包括农民的工资),区域 1 工人的收入为

(四)对区1、区2总收入

总收入=农民总工资+工人总工资

定农民的工资率为单位1,两个区域的总收入为

(五)短期均衡小结

上面六个式子体现这三者的表示,L、w、Y、z相互关系。在给定区域 1 和区域 2 之间的劳动分配情况下,决定了w1和w2。

另外,通过观察可以看出,是否有𝐿1 = 𝐿2, 𝑤1 = 𝑤2。然而,如果劳动力随后转移到区域1,相对工资率w1/w2 可以向任何方向移动。原因是有两种相反的效应。一方面,存在“国内市场效应”(home market effect):在其他条件相同的情况下,在更大的市场中,工资率往往会更高(见克鲁格曼 1980)。另一方面,是竞争的程度: 在制造业劳动力较少的地区,工人在当地农业人口市场上面临的竞争将小于人口较多地区的工人。换句话说,靠近更大的市场和在本地市场缺乏竞争之间存在权衡。

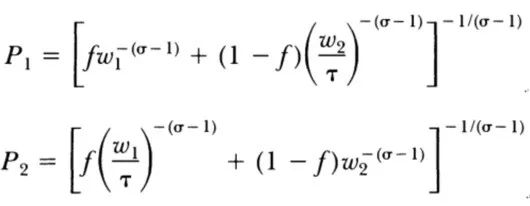

(六)长期均衡下的工人流动

第三个考虑:实际工资。

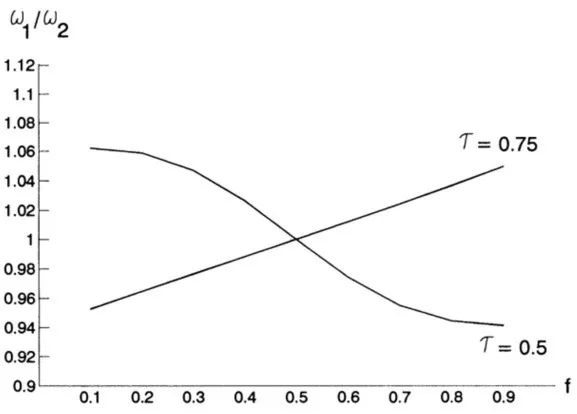

设f = 𝐿1/𝜇,制造业劳动力中地区1的占比,则居住在区1的消费者面对的制成品的真实价格指数为:

区1、区2的工人的实际工资为:

这两个式子可以明显看出,如果两个地区的工资率相等,工人从地区2转移到地区1将降低地区1的价格指数,提高地区2的价格指数,从而提高地区1相对于地区2的实际工资。因此,这个价格指数效应又为地区分化提供了一个原因。

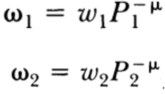

于是,长期均衡下的工人流动取决于一个关键问题:𝜔1/𝜔2如何随 f 变化 ?

1.如果𝜔1/𝜔2随f增大而减少,将得到区域同化( regional convergence)

2.如果𝜔1/𝜔2随f的增加而增加 ,将得到区域分化( regional divergence)

由以上的10个式子可以得出𝜔1/𝜔2与f的关系。只有三个参数不能通过单位选择来消除:制成品支出份额μ;产品间替代弹性σ;货物运送的占比𝜏。

于是,长期均衡下劳动力流动的原因可以总结为:

1.两股力量趋向分化(divergence):本地市场效应(home market effect)、价格指数效应(price index effect)

2.在更一股力量趋向同化(convergence ):当地市场的竞争程度。

(七)示例

将实际工资认为是f的函数,假设σ = 4以及μ = 3,

1.= 0.5(高运输成本) 随着 f 的上升相对实际工资下降区域同化;

2.= 0.75(低运输成本) 随着 f 的上升相对实际工资上升区域分化。

六、制造业集中的必要条件

(一)本节关注点

本节不问工人在地区间平均分配的均衡是否稳定,而是问所有工人集中在一个地区的情况是否均衡。区域分化可能不会导致完全集中,也可能存在稳定的内部均衡,这些问题是密切相关的,并且这个问题更容易回答。

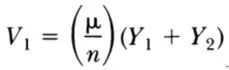

考虑情况:所有的工人都集中在区域1。由于总收入的一部分μ是花费在制成品上,并且所有这些收入都流向了区域 1。于是两区域的收入之比为:

(二)区域1原来企业的情况

区域1的代表企业的收益:

此时,区域1的企业正好零利润。

那么:若企业叛变(转去地区2)是否有利可图?

1.如果有利可图,那么集中在区域1就不是均衡。

2.如果没有,那么集中在区域1就是一个均衡。

(三)区域2叛变企业的情况

1.成本

因为运输成本造成的价格升高,工人工资需要弥补:

2.价格及收益

同时,因为边际成本上升,企业也会抬高销售的价格。

(1)在区域 1 中, 叛变企业的销售价将是原来乘以(𝑤2/𝑤1𝜏)-(𝜎-1)

(2)在区域 2,其销售价将是原来的销售价值乘以(𝑤2𝜏/𝑤1)-(𝜎-1)

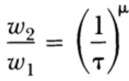

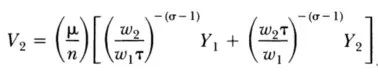

于是,叛变公司的销售收益为

3.比较

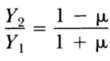

原企业的收益与叛变企业的收益之比为:

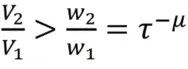

有人可能认为,只要𝑉2/𝑉1>1,企业叛变就是有利可图的,然而,这并不完全正确,因为更高的工资率使得区域 2 的固定成本也更高。所以我们一定有:

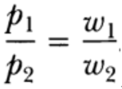

定义新变量v表示收益之比/成本之比:

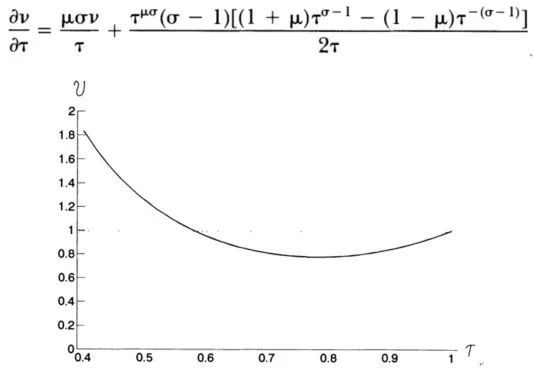

![]()

•如果ν < 1,那么,叛变将无利可图,all in 区域1将是一个均衡;

•如果ν > 1,那么,叛变将有利可图, all in 区域1不是一个均衡。

其中,制成品支出份额μ;产品间替代弹性σ;货物运送的占比𝜏。

(四)分析

1.制成品占支出的份额μ

也就是说,花在制成品上的收入比例越大,叛变企业的相对销售额就越低。出现这种情况有两个原因。

首先,为了搬到第二个地区,工人要求更高的工资溢价;这种“前向联动”效应在第一项得到了体现。其次,制造业支出占比越大,区域1市场的相对规模就越大,因此本土市场效应(home market effect.)就越强。这种“向后联系”体现在第二项中。

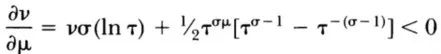

2.运输成本的相反指数𝜏

(1)在𝜏的低水平处(即运输成本高), ν超过1,叛变是有利的。此时,趋向于区域同化;

(2)在𝜏的某一临界值处, ν下降到 1 以下,集中生产是一种均衡;

(3)该图的重点是𝜏的集中与非集中的临界值处,∂ν/ ∂𝜏为负。

也就是说,更高的运输成本阻碍了区域分化。

3.综合分析

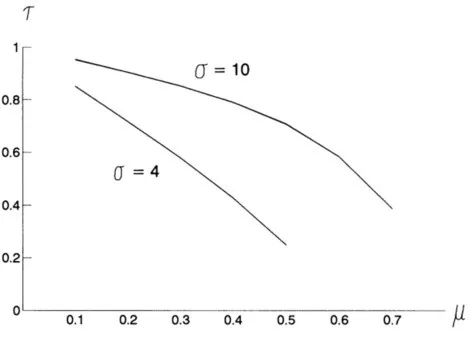

画出v=1时的边界情况。位于边界值之内的,制造业不会集中;边界之外的会集中,如图。

图中显示了在σ等于 4 和 10 两个值时计算出的μ, 𝜏空间的边界。

(1)在运输成本高、制造业份额小或规模经济弱的经济中,区域将同化,制造业不会集中,而是依附于农业分布。

(2)在运输成本更低,制造份额更高,或规模经济更强,循环因果关系开始形成,制造业将集中在领先的地区。

七、文章评述

本文的特别之处:

1.不需要诉诸纯技术的外部性,而是关注金钱的外部性。外部经济是金钱经济,源于向其他“生产者集中地区”销售和从该地区购买的愿望。

2.合理地纳入了空间的影响:距离自然通过运输成本进入模型,而不是其他方式 。

3.模型的行为取决于个人偏好等可观察到的特征,影响因素可观察。

4.有趣的动态产生于相互作用效应。

总之,该模型成功说明了从产业组织理论中提取的工具有助于加深对经济地理学的见解。

八、讨论

在讲述完毕后,荣健欣副研究员认为这篇文章是新经济地理较为经典的一篇文章,克鲁格曼在90年代发表过多篇有关新经济地理的文章,其对国际贸易与经济地理的区分是很重要的贡献,同学们可以尝试重新再对本文垄断竞争模型进行推导,真正学以致用。李子文博士也提出了论文的结果与现实的联系,如能否去解释富士康企业的迁移,以及根据本文结果,可以深入探讨在全国大统一市场下要素流动会造成分化还是集中。

本次学术研讨会充分体现了研究院浓厚的学术氛围,大家在学术交流中相互学习、共同进步,提高自己的学术能力,至此,本次学习讨论会圆满结束。

拟稿:蔡儒雅

编辑:陈多多

审核发布:毛艳华