开放合作研究团队第40期Seminar学习讨论会

2022年6月29日晚18:30-20:30,中山大学区域开放与合作研究院学习讨论会以线上和线下相结合的方式成功举行。本次学习讨论会由黄金穗同学分享文献《Urban Growth Shadows》,该文于2021年发表在Journal of Urban Economics。参加学习讨论会人员包括毛艳华教授、李兵副教授、副研究员、博士后以及博士生和硕士生等,另有澳门科技大学、澳门城市大学博士生通过线上形式参与了本次学习讨论会。

Urban Growth Shadows

David Cuberes, Klaus Desmet, Jordan Rappaport

一、简介

本文研究的主要问题是地理上靠近一个大城,对于一个小城市或县城来说,是好事还是坏事?本文用1840至2017年的美国县级数据,发现以1920年为分界的两个不同模式:1920年以前,大城市主要发挥虹吸作用(urban shadow),以大城市为邻的小城市人口增长较之较慢;而1920年后,大城市对周边城市主要发挥辐射作用(urban access),越是靠近大城市的小城市人口增长得越快,但在最后一段时间(2000-2017年),大城市辐射作用减弱。本文通过研究美国交通基础设施发展历程,认为大城市影响作用转变的最重要因素,就是城内和城间交通成本的变化。

二、数据来源

1840-2017年美国县级人口数据(Census Bureau),以20年为一个时间段。对于1940年及以前的数据,人口方面用1950年管理预算局标准,经济条件用每个20年起始年份的状况;1960年开始,用十年普查数据。样本地点数量从第一个20年度的682个,到第三个20年度的2370个,最多达到2982个。后面随着大城市的吸收合并,样本城市数量逐渐减少,到最后一个时间段(2000-2017)有2369个样本城市。

三、实证分析

3.1特征事实

本文首先通过分析得到4个特征事实:

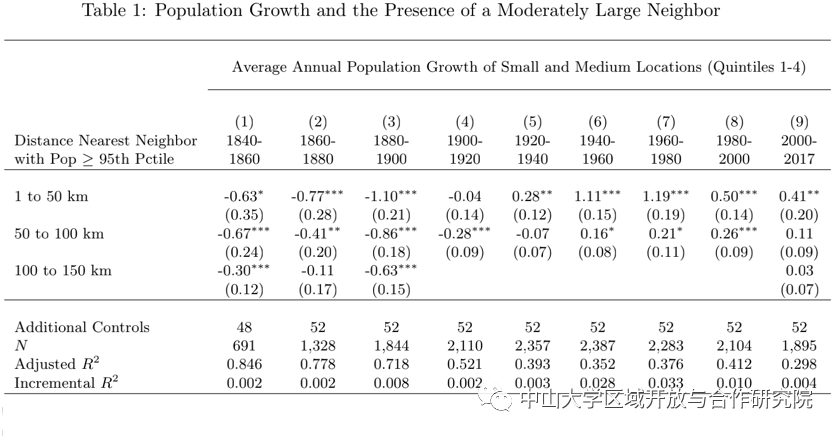

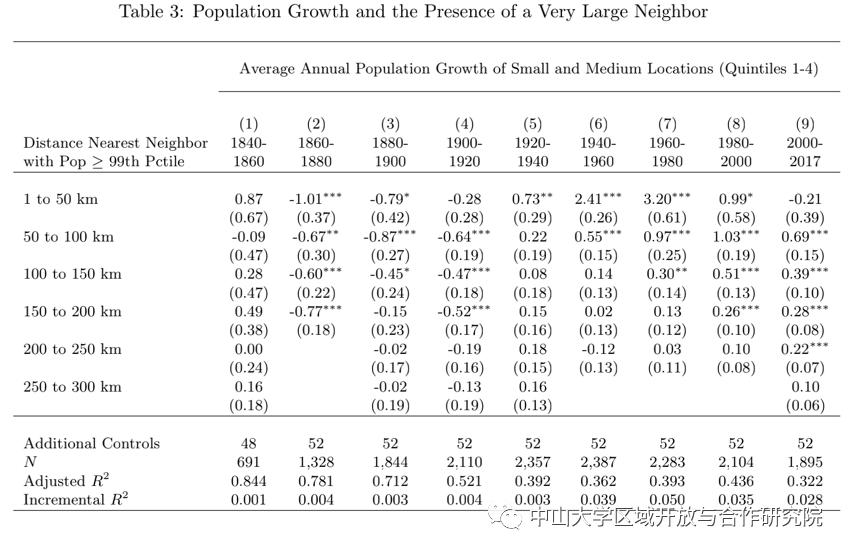

表1表示, 150km内有大城市邻居的中小城市,相比于150km内无大城市邻居的城市的人口增长比较情况,可以发现,以1920年为界,在1920之前系数为负,1920后系数为正。

特征事实1:以1920年为界,1840-1920,大城市主要发挥虹吸效应作用,1920-2017,大城市主要发挥辐射效应作用,并且辐射效应作用随着与小城市的距离的缩短而变大。

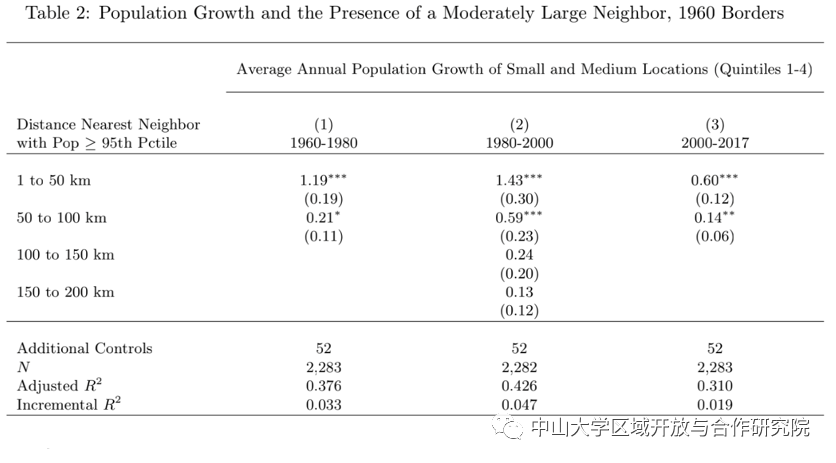

表2表示,尽管1980-2000人口相对增长达到峰值1.43%,但2000-2017,0.60%相对于1.19%,下降了接近50%。

特征事实2:近期的辐射效应变弱。特别是从2000年以来,大城市的辐射效应变弱。

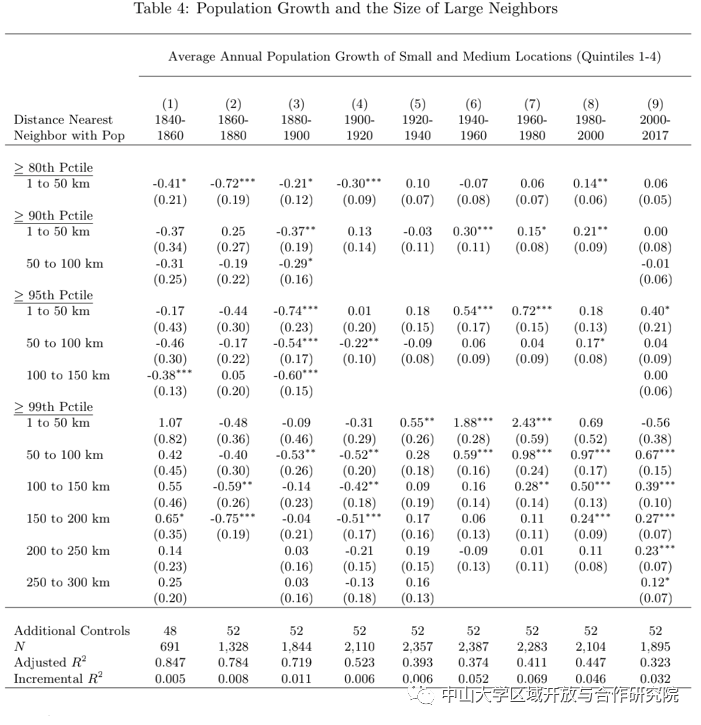

特征事实3:1920-2017,超大城市的辐射效应的地理范围在扩大,但1840-1920,超大城市的虹吸效应没有随着地理影响范围而扩大。

特征事实4:随着城市规模扩大,大城市邻居的虹吸效应和辐射效应都扩大了。并且小城市越小,大城市邻居的虹吸效应和辐射效应更明显。

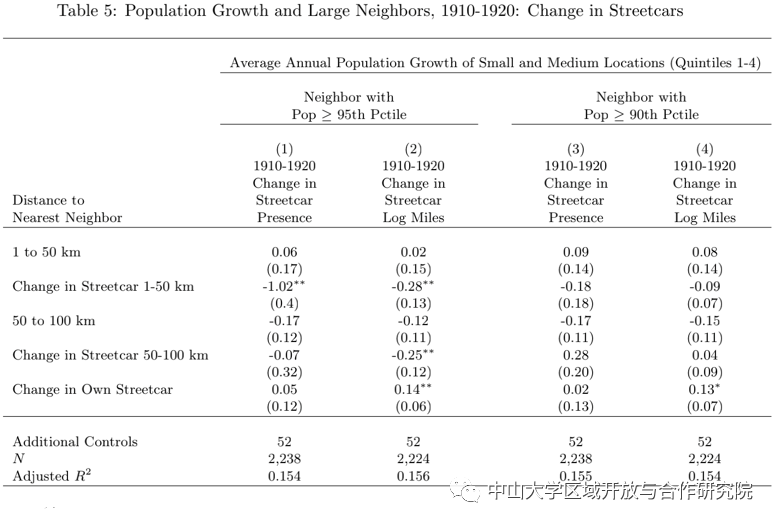

为解释上述特征事实,本文回顾美国交通基础设施的发展历程,以及城内和城间通勤成本的变化。在分析的过程中,考虑的因素有交通设施的进步(最主要)、城市拥堵、时间成本等等。以往研究(Baum Snow (2007))发现,近郊和远郊的发展主要依赖于高速公路建设,本文主要针对1920年以前(1840-1920),有轨电车对大城市的虹吸效应的影响。研究发现本地交通设施的改善会加剧大城市的虹吸效应,如第一列数据,有轨电车的大邻居有轨电车的变动为正,那么小城市人口增长会减少,如果小城市自己拥有有轨电车,则小城市人口增长会增加。

特征事实5: 20世纪美国城市化发展的早期,有轨电车虽有助于本城人口增长,但会对周边1-100km的小城市人口增长产生负影响(产生虹吸效应)。

3.2 空间模型

接着本文使用两城市空间模型进行分析。考虑1个经济体由一条1测度的线段表示,经济体中有L测度的人口,每个人居住占1个单位线段,提供1个单位劳动力。线段上有两个外生给定的位置,l和k。线段上居住更近l的为l市居民,更靠近k的为k市居民,假设两个城市初始人口数量为L-l0和L-k0。

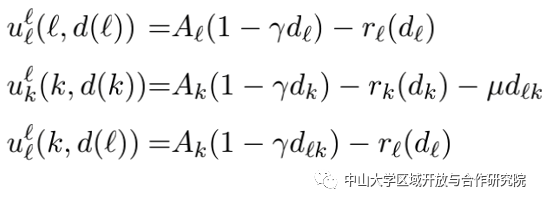

基准模型:暂不考虑城市间贸易(认为两城生产产品可以完全替代),则居民的空间决策主要取决于工作收益、居住成本和通勤成本的权衡。给定居民的出生地(l或k),可以选择在l或k工作,可以选择居住在离市中心d(l)或d(k)的位置。假设单位市内通勤成本与城市间通勤成本相同,得到几组间接效用函数:

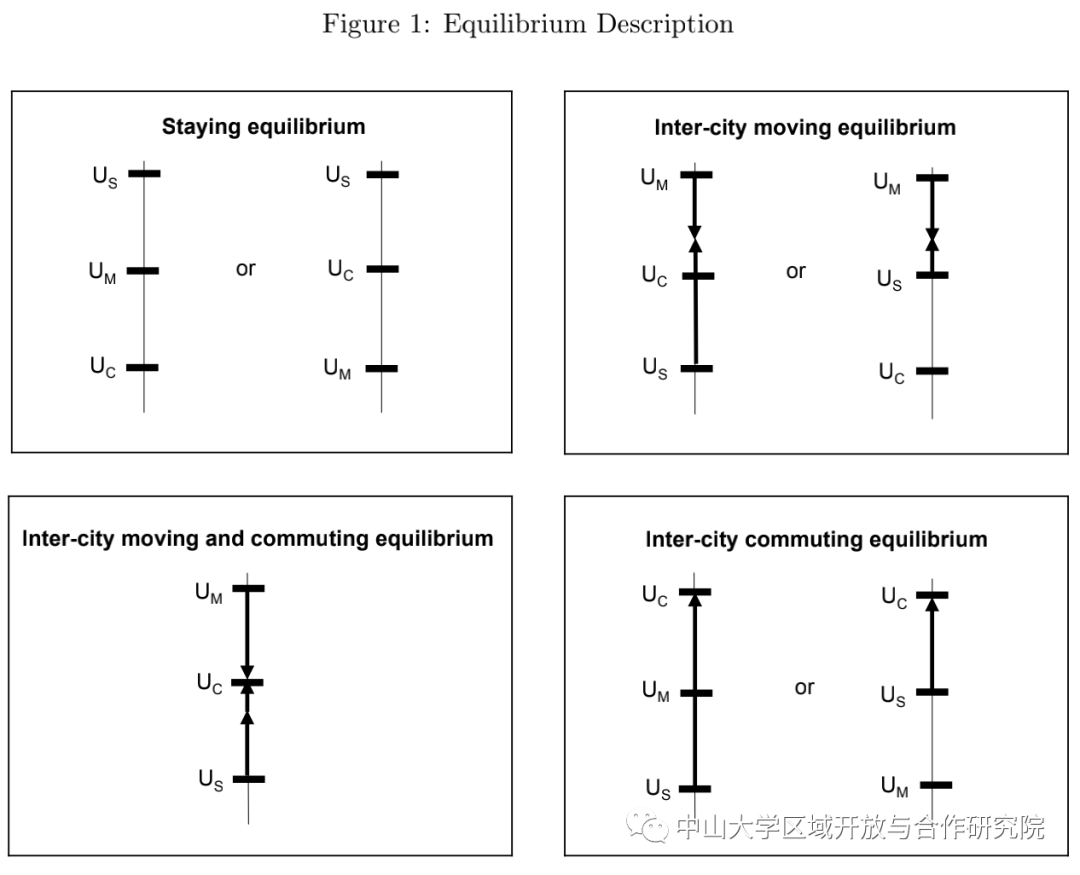

等式左边分别代表留在本地居住工作、搬到异地居住工作、本地居住通勤到异地工作的效用,则一个经济体可能落在下面四个均衡中:

水平线每种选择的最初效用水平,在左上角,留在本地居住工作的间接效用均高于其他的选项,因此不会发生搬迁和通勤;在右上角,搬迁到异地居住工作的间接效用较高,促使两个城市间人口的流动和城市规模的相对变化,最终收敛到一个均衡;在左下角,某些条件下,产生一个既有人口流动又有通勤的均衡;在右下角,本地居住通勤去异地工作的效用高于其他两个选项,即人们会通勤到另一个城市工作,回到本地居住。

本文主要研究问题是通勤成本的改变如何影响上述均衡的转换。假设一个经济体最初处于留在本地居住工作均衡中,大城市是外生给定生产率A更高的城市。随着单位通勤成本下降,居民逐渐从留在本地居住工作均衡,转换到搬迁到异地居住工作均衡,转换到本地居住通勤去异地工作均衡。随着单位通勤成本的逐渐下降,部分生活在低生产率城市的居民会被吸引搬迁到生产率更高的城市居住,大城市产生了虹吸效应。接着通勤成本进一步降低,在低生产率城市居住和通勤到高生产率城市工作变成了更优选择,因为这种模式下居民可同时享受大城市的高生产率收益和小城市的低廉居住成本,同时节省搬迁成本(本文结论1)。结论1可以同时解释特征事实1、2和5。

本文接着通过理论分析,计算三个通勤成本的变化节点。当时,两城居民处在留在本地居住工作均衡中;当, 居民处于搬迁到异地居住工作均衡中;当,居民处于搬迁和通勤同时存在均衡中。当,居民处于本地居住通勤去异地工作均衡中。另外,节点值,均城市间距离单调递减,即与大城市的距离增加,均衡转换需在更低节点值(本文结论2)。结论2与特征事实3的发现一致。

本文还发现,关于城市规模单调递增,也就是说从留在本地居住工作均衡转换成搬迁到异地居住工作均衡的门槛变低,因此大城市邻居会增强原有的辐射效应或虹吸效应(本文结论3)。结论3与特征事实4的发现一致。

另外,本文研究城内通勤与城间贸易的权衡,也得到相似的分析结果,即城内、城间的交通成本的变化是影响大城市邻居虹吸效应或辐射效应的最重要因素。

四、结论

本文用1840-2017年的美国县级数据,研究时期见证美国城市化进程, 研究发现1920年以前,大城市主要发挥虹吸作用,以大城市为邻的小城市人口增长较之较慢,而1920年后,大城市对周边城市主要发挥辐射作用,越是靠近大城市的小城市人口增长得越快,其中交通成本是影响经济活动空间分布的最重要因素。本文研究结论对于我国当前区域交通建设、城市群发展战略具有一定的参考意义。

五、讨论

文章分享结束后,研究院成员展开了有关讨论。

毛艳华老师认为中国大小城市之间的关系和演变也是国内区域经济学的一个重要研究领域,且中国城市群较多,发展历史更熟悉,便于研究,但相关研究较国外少,要多参考国外文献。李兵老师认为小城市发展成大城市、人口增长对居住成本的影响等也是重要影响因素,应多加以考虑。

本次学术研讨会充分体现了研究院浓厚的学术氛围,大家在学术交流中相互学习共同进步,提高自己的学术能力,至此,本次文献研讨会圆满结束。

拟稿:罗开希

编辑:陈多多

审核:李兵

审核发布:毛艳华