【高端讲座回顾】“一带一路”的新思路与不同反应

2022年12月21日下午3:30-5:30,中山大学区域开放与合作研究院“开放合作高端讲座”第13讲以线上的方式成功举办。韩国世宗大学崔弼洙(CHOI, Pilsoo)教授受邀作了“‘一带一路’的新思路与不同反应”的主题讲座。研究院院长毛艳华教授主持讲座,代表中山大学区域开放与合作研究院对崔弼洙教授表示诚挚欢迎,并对崔弼洙教授的学术经历与成就进行了详细介绍。

崔弼洙(CHOI, Pilsoo)博士现为韩国世宗大学国际学部中国通商系教授,同时也是韩国外交部韩中未来发展委员会经济分委委员、韩国全国经济人联合会研究员、对外经济政策研究院中国组长。崔教授是中国清华大学经济管理学院博士、日本一桥大学ICS管理学硕士、韩国延世大学经济系硕士、韩国延世大学中文系学士。崔弼洙教授围绕产业政策、中国经济、东亚经济、国际贸易等课题多次发表论文与专著。

本次讲座邀请了广东外语外贸大学陈伟光教授和中国社会科学院亚太与全球战略研究院副研究员李天国博士作为点评嘉宾。

讲座内容

崔弼洙教授讲座内容主要包括以下四个方面:

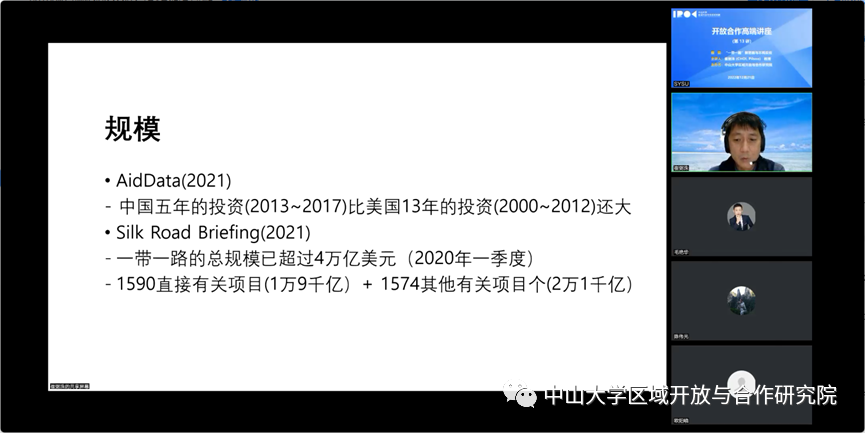

一是“小而美”的“一带一路”。根据Aid Data(2021)显示,中国在“一带一路”的投资快速增长,自2013年到2017年共5年的投资额要多于美国2000年到2012年共13年的投资额。World Bank(2019)显示中国的投资有利于改善受援国的交通设施,Farrell(2016)则认为“中国的建设水平比OECD国家并不差”,中国商务部(2022)认为中国企业在海外经贸区创造了税收和就业。但一些西方舆论也指出,中国的投资导致了所在国的债务负担、受援国加大了对中国的过度依赖、造成环境破坏等风险问题。习近平总书记在第三次“一带一路”建设座谈会上强调,要将“小而美”项目作为对外合作优先项目,中国商务部等也提出共建“一带一路”要聚焦卫生健康等领域建设更多“小而美”项目。

二是美国和欧盟的发展中国家基础设施开发倡议(PGII与Global Gateway)。为了对应“一带一路”倡议,2022年G7峰会上美国正式提出PGII,欧盟则提出GG的方案。其中,G7峰会召开首日,以美国为首的七国领导人共同宣布发起“全球基础设施和投资伙伴关系”(Partnership for Global Infrastructure and Investment,简称“PGII”)计划,美国将在未来5年内投入2000亿美元的公共和私人资本,为发展中国家提供基础设施建设资金。早在2021年12月,欧盟正式启动了名为“全球门户”(Global Gateway,简称“GG”)的全球基建计划,本次G7峰会上欧盟宣布将以“欧洲团队”的方式提供3000亿欧元,以开发可持续和高质量的数字、气候和能源以及交通基础设施,并加强世界各地的卫生、教育和研究系统。

三是评估与展望。综合比较来看,“一带一路”倡议与PGII、GG的投资领域相通,包括数字、能源、交通和健康等,目标地区重叠较多,但是优先级有所不同;对治理与财务稳健要求也有所不同,西方和中国在治理水平要求和财务稳健方面存在明显差异;从中西方基础设施计划的实施优缺点来看,中西各有优劣,中国基础设施建设快速有效,但是忽略了当地基础设施建设的意见,西方从多个层面收集和审查意见并进行工作,但是过程成本大且耗时。

四是韩中合作方向。一是第三方承包工程市场上的合作,韩中两方均具有丰富的海外承包工程经验,双方的合作案例较多,有继续扩大的潜力;二是共享RCEP以及其他FTA,韩中两国可以在东南亚的新兴工业园区上合作,共同创造新的价值链;三是数据平台合作,两国在知识产权和数据安全标准等领域有巨大的合作空间;四是碳中和合作,两国可以共同应对欧洲对减碳的要求,预防在减碳过程中出现的供应链危机。

点评环节

随后的讲座点评环节,广东外语外贸大学陈伟光教授认为,崔弼洙教授的讲座十分深刻,分享的资料数据也非常详实,特别是对“一带一路”的负面舆论进行了客观分析,带来了很大的启发性。除了“小而美”的“一带一路”项目,从不同的角度来看,“一带一路”也是“大而美”,“一带一路”是古代丝绸之路和海上丝绸之路,地理上没有边界,是一个国际合作的巨大平台与公共产品。在第三次“一带一路”建设座谈会上,习近平总书记明确提出要建设绿色“一带一路”,目的就是为了减少“一带一路”建设过程中的污染,中国在这方面做了大量的工作。中国提出共建“一带一路”是以发展为导向的,与西方搭配民主价值观要求不同,中国的投资项目更主要是帮助沿线国家的经济发展,这主要是基于中西方理念的不同,因此尽管西方也提出了一些计划,但是并不会造成经济上强烈竞争。此外,正如崔教授分析的,受限于中国国内、国际、全球大环境等因素,近几年中国“一带一路”投资有所下降,但随着“一带一路”高峰论坛的召开,相信国际合作项目又会有所增加。今年是中韩建交30周年,中韩有着巨大的合作空间,包括供应链合作、第三方承包工程市场合作、共同开拓东南亚市场、数字经济与环保合作等,双方在未来可以多方面进行更多的合作。

中国社会科学院亚太与全球战略研究院副研究员李天国博士认为,崔弼洙教授的讲座内容十分丰富。崔教授从韩国学者的角度来提出“一带一路”建设新的变化与趋势,对当前我们开展“一带一路”相关研究具有启发性,提供了一些新的思考方向。对于“一带一路”倡议有不同的理解,国家正式文件也明确了“一带一路”的定位。事实上,新中国成立以来我国的经济外交也在不断发展,但由于我国硬实力与软实力的不匹配,经济外交一直有所欠缺。“一带一路”倡议成为了我国经济外交的重要部分,是我国经济飞速发展的重要补充。在推进战略实施中,中国更多是以发展为导向,西方则是以规则为导向,这两种模式各有优缺点,崔教授提到“一带一路”在推广中产生的东道国债务、环境污染、项目透明度不足等问题,这些质疑都是我国学者或政策制定者需要认真思考与回应的。对于中韩合作,韩国政府提出要加强新南方政策与“一带一路”倡议积极对接,中韩两国智库均积极响应。而今年韩国政府提出韩国版的印太框架,未来中韩关系的走向也是当前需要思考的问题。

毛艳华教授对本次讲座进行了总结,认为崔弼洙教授的讲座报告以及两位专家学者的点评都对“一带一路”建设进行了富有思想性的深入探讨。首先,“一带一路”是非常宽泛的一个概念,从最新的定位来看,“一带一路”是国际公共产品和国际治理平台。“一带一路”倡议提出已有将近十年,早期“一带一路”建设强调五大任务,随着第一届和第二届“一带一路”国际合作高峰论坛的召开,强调共建“一带一路”要加强与现有的各种国际协议与合作平台对接,要注重合作机制建设,并提出了全球互联互通伙伴关系,得到了国际社会的广泛响应。其次,基础设施的“硬联通”和“软联通”是发展中国家参与到全球分工体系的基础条件,正如崔教授谈到了“一带一路”基建项目和PGII、GG对发展中国家基础设施投资都很重要,但由于中西方发展理念的差异,基建投资项目的运营方式和国际舆论反映也有所不同。崔教授客观地阐述了国际机构和舆论对“一带一路”的不同看法,对我们当前认识到“一带一路”建设过程中的短板有重要启发。最后,习近平总书记在第三次“一带一路”建设座谈会明确表示要继续巩固互联互通的基础并强调按照市场化运作,要求不断拓展共建“一带一路”的新领域。中韩两国产业贸易合作需求强劲,RCEP更是提供了巨大合作潜力,在未来可以加强产业链供应链价值链领域的合作,包括科技、数字经济、绿色环保和医疗健康等新领域的合作。

来自校内外的师生们参加了本次讲座。与会老师和同学就相关问题与崔弼洙教授展开互动交流,线上讨论十分热烈。崔弼洙教授对与会老师与同学的发言表示感谢,并就所有问题一一解答。最后,毛艳华院长代表研究院对崔弼洙教授的精彩报告再次表示衷心感谢。

(以上内容由现场记录整理,未经崔弼洙教授审定)

编辑:陈多多

审核发布:毛艳华