【高端讲座回顾】“城市病”治理与现代化都市圈建设

2022年9月16日下午2:30-4:30,中山大学区域开放与合作研究院“开放合作高端讲座”第8讲以线上的方式成功举办。北京市社会科学院原副院长、中关村创新发展研究院院长赵弘研究员受邀作了“‘城市病’治理与现代化都市圈建设”的主题讲座。研究院院长毛艳华教授主持讲座,代表中山大学区域开放与合作研究院对赵弘研究员表示诚挚欢迎,并对赵弘研究员的学术经历与成就进行了详细介绍。

赵弘研究员是北京市社会科学院原副院长、中关村创新发展研究院院长,博士后导师,北京市人民政府专家顾问团顾问,享受国务院特殊津贴。主要研究方向为区域经济、产业经济、科技创新、园区发展、城市治理等,兼任中国区域经济学会副会长等。赵弘研究员是我国总部经济理论的创立者,出版了我国第一部总部经济理论专著《总部经济》,主持国家社科基金重大项目“京津冀协同发展重大问题研究”及其他各类课题100余项,有10项成果先后获“北京市科学技术奖”、“北京市哲学社会科学优秀成果奖”,在现代化都市圈建设、“大城市病”治理、京津冀协同发展等方面有持续深入研究,多项成果为政府提供决策参考,入选北京“高创计划”哲学社会科学和文化艺术领军人才等。

赵弘研究员讲座内容主要包括三个方面。

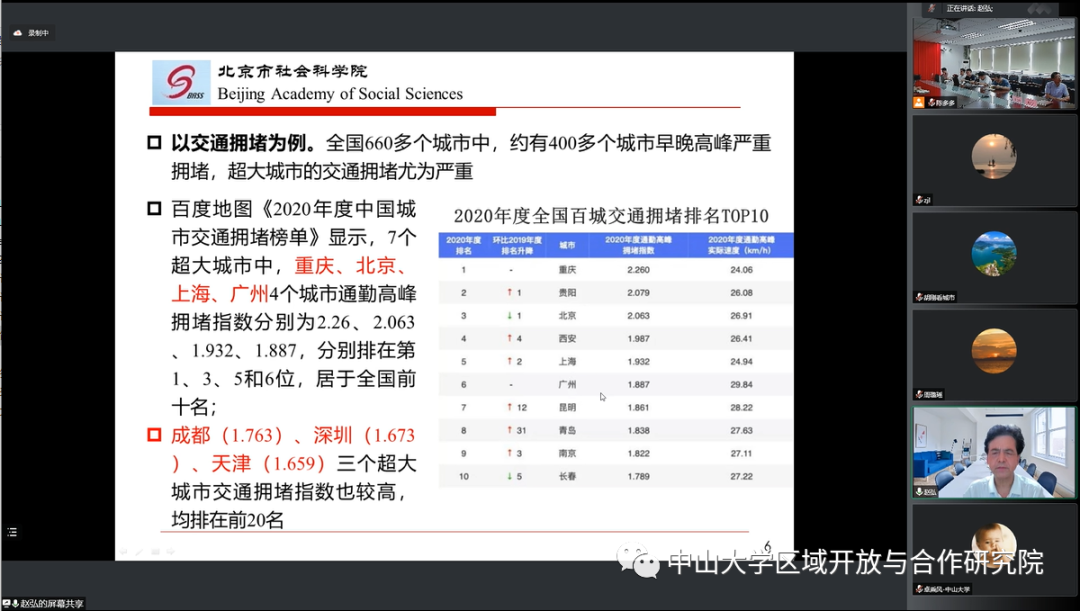

一是我国城市化过程中面临的突出问题与严峻挑战。改革开放以来,我国城市化进程取得了巨大成就,城市化速度赶超全球水平、城镇人口规模增长块,带动了经济社会和城市建设的快速发展。但也出现了一系列严重的问题和挑战,尤其是超大、特大城市普遍面临着人口资源环境矛盾、交通拥堵、房价高涨等“大城市病”困扰,尤其是交通拥堵问题突出。目前全国660多个城市中约有400多个城市早晚高峰严重拥堵。“城市病”产生的原因是多方面的,但是从根源上来说,主要是没有按照城市发展的一般性规律推进都市圈建设,集中反映在空间结构不合理和交通结构不合理。

二是都市圈建设中空间与交通治理的理论与案例。空间治理方面,城市的空间演进规律是从单中心向多中心的空间结构转变,经历单核城市-组团城市-都市圈-城市群的城市发展阶段,最终使城市功能分散化,形成分工协作有机联动的空间格局。交通治理方面,对城市运行效率具有决定性作用的一个重要条件是建立起与大都市规模体量、空间结构相适应的交通结构。相比北京因空间与交通结构都不合理而被动单中心“摊大饼”式蔓延,伦敦都市圈、纽约都市圈均实现了空间与交通合理布局。

三是对高质量推进我国现代化都市圈建设的思考与建议。首先,要提高现代化都市圈理论和规划重要性的认识,必须认识、尊重、顺应城市发展规律,切实做好城市工作。其次,加快弥补超大城市轨道交通“两块短板”,应结合城市规模、需求特点等,构建不同结构、各具特色的交通供给体系。最后,深化体制机制创新,促进超大城市可持续发展,包括建立规划持续实施的刚性保障机制(制约机制)和探索促进城市经济高质量发展的体制机制(动力机制)。

随后的讲座点评环节,华南城市研究会会长胡刚教授认为,赵弘研究员对城市建设的研究十分深入,对当前我国都市圈建设十分具有启发性;暨南大学经济学院杨本建副教授认为,赵弘研究员的讲座既有理论深度又有现实意义,并就优化城市功能布局的主要障碍和地方政府为何对城市内部交通建设不重视等问题进行了互动交流;广州市社会科学院赵竹茵副研究员认为,赵弘研究员的报告对问题进行了精准原因分析,对广州城市发展面临的问题十分具有借鉴意义,对破解广州交通拥堵问题提供了思路与发展方向。

毛艳华教授对本次讲座进行了总结,认为赵弘研究员的讲座十分有意义并具有深度,以理论和实践相结合的视角重点对造成“城市病”的空间结构因素和交通结构因素进行深入分析,提出了高质量推动我国现代化都市圈建设的对策性建议,对我们大湾区的都市圈和城市群建设具有重要的启示。目前中国的城镇化率已达到60%,进入了城市化高质量发展阶段,但“城市病”问题突出。空间结构和交通结构不合理是“城市病”的核心问题,要遵循城市发展规律,形成分散化、多中心且有机联系的都市圈空间布局,打造“1小时通勤圈”,空间布局与交通结构合理化,深化体制机制创新,才能促进城市可持续发展。赵弘研究员基于大量的境内外实地调研所提炼出的有关都市圈基本特征的数据,如就业人口达100万是从单中心向都市圈发展的边界、都市圈“1小时通勤圈”和都市圈交通结构中公共交通和轨道交通的合理占比区间等,对于研究生开展城市经济的实证研究具有重要的价值。

来自校内外的师生们参加了本次讲座。与会老师和同学就相关问题与赵弘研究员展开互动交流,线上讨论十分热烈。赵弘研究员对与会老师与同学的发言表示感谢,并就所有问题一一解答。最后,毛艳华院长代表研究院对赵弘研究员的精彩报告再次表示衷心感谢。

(以上内容由现场记录整理,未经赵弘研究员审定)

编辑:陈多多

审核发布:毛艳华