钟夏洋博士生和毛艳华教授等关于制度型开放与企业人力资本结构升级的理论文章在《国际经贸探索》发表

《国际经贸探索》2025年第9期刊登了钟夏洋博士生、毛艳华教授与赵琦博士生的合作论文《制度型开放与企业人力资本结构升级——基于自贸试验区建设的证据》。全文如下:

制度型开放与企业人力资本结构升级——基于自贸试验区建设的证据

钟夏洋 毛艳华 赵琦

摘要:后发国家企业转型升级受限于人力资本约束,可依托制度型开放高地集聚高端人才。面对近年来西方国家 “脱钩断链” 等措施,中国自贸试验区愈发重视对高端人才的吸引。文章将自贸试验区地理边界作为空间断点,使用空间断点回归法考察自贸试验区建设对企业人力资本结构的升级作用。结果表明,自贸试验区建设显著提高了区内企业的技术人员比例和高学历人员比例。机制分析表明,自贸试验区通过增加企业进口中间品数量和固定资产金额以及缓解企业融资约束,推动企业实现物质资本升级; 在 “资本-技能互补” 效应下,企业的人力资本结构得到改善。异质性分析发现,自贸试验区建设对要素禀赋较高、营商环境较好地区企业人力资本结构的升级效应更大。文章将制度型开放的评估视角拓展至企业人力资本领域,为深入理解制度型开放的人力资本结构升级效应提供了经验证据。

关键词:自贸试验区;空间断点回归;人力资本结构;进口中间品

一 、引言

党的二十届三中全会提出 “加快建设国家高水平人才高地和吸引集聚人才平台”。作为中国制度型开放高地,自贸试验区始终将 “促进高水平创新人才引进和集聚” 作为重点工作。面对西方发达国家 “脱钩断链” “去风险” 等贸易保护主义措施,中国企业参与全球竞争时面临更大的未知风险,因此迫切需要转型升级以提高竞争能力。在这一转型过程中,企业对高质量人力资本的需求显著提高。一方面,关键技术断供倒逼企业从进口产品转向自主研发,使得企业对技术人员的需求激增;另一方面,日益复杂的国际形势使企业对既理解国际规则又具备技术转化能力的复合型人才需求增加。在此背景下,中国自贸试验区凭借其制度开放优势构建了国内外市场化人才集聚高地,有效缓解了企业转型升级过程中所面临的人才结构性短缺问题。

长期以来,中国的发展模式偏向物质资本积累,对人力资本重视不足 ( 刘孟鑫等,2023) 。这种依赖投资的增长路径导致中国人力资本发展水平落后于发达国家。对企业而言,人力资本是优化资源配置、提高生产效率的关键要素。具体来看,首先,企业人力资本具有规模报酬递增的特征,可以降低劳动力成本,提升生产边际效率,有利于企业实现长期生存和发展 ( Abdelgany&Saleh,2022) ; 其次,高质量的人力资本通常具有更高的教育水平和学习能力,能够适应数字化、智能化的生产环境,有助于提高企业技术创新能力 ( 张宽、黄凌云,2019) ; 最后,企业需要调整各要素的最优配置,实现物质资本和人力资本的适配,以突破技术困境。自贸试验区所具备的制度优势打破了地域限制和劳动力流动壁垒,推动了高端人才在特定空间内形成高密度集聚。这种集聚不仅加速了知识溢出和技术协同,还通过 “资本-技能互补”机制促进了人力资本与先进生产要素的耦合,重构了企业人才要素配置逻辑。在此过程中,企业将人力资本结构转型的优势转化为提升技术效率、增强国际规则适应性、重构全球价值链的主动权,最终形成以人才驱动为核心的竞争优势。

本文以2010~2022年2330家中国A股上市公司及其15.2万家控股子公司为研究样本,收集并匹配其地理空间信息,使用ArcGIS软件描绘出自贸试验区各个实施片区的具体位置,进而识别出中国A股上市公司及其子公司是否位于自贸试验区内。在此基础上,将自贸试验区建设作为准自然实验,采用空间断点回归法考察自贸试验区建设对企业人力资本结构升级的赋能作用。研究结果表明: 首先,自贸试验区建设显著提升了区内企业的技术人员比例和高学历人员比例,且这一结果在一系列稳健性检验下均成立。其次,机制分析表明,自贸试验区建设增加了企业进口中间品数量和固定资产金额,缓解了企业面临的融资约束,推动了区内企业实现物质资本升级; 由于企业的新增物质资本蕴含着更先进的技术,因此相较于非技术人员和非高学历人员,技术人员和高学历人员与新增物质资本的互补性更强,即在“资本-技能互补” 效应下,企业对技术人员和高学历人员的需求增加。最后,异质性分析发现,自贸试验区建设对要素禀赋较高、营商环境较好地区企业人力资本结构的升级效应更大。

本文可能的创新之处主要体现在以下三个方面。第一,从贸易开放政策带来的空间集聚效应视角拓展了企业人力资本影响因素的研究。现有关于企业人力资本影响因素的文献主要从汇率变动 (铁瑛、刘啟仁,2018) 、财政政策 (戴天仕、赵琦,2022) 、教育水平 (宋弘、罗吉罡,2024) 等视角展开研究。不同于以上视角,本文从制度型开放的视角切入,检验自贸试验区建设对企业雇佣结构调整决策的影响和路径,回答了 “自贸试验区作为制度型开放高地能否为企业转型升级提供所需的人才支持” 这一问题,为理解制度型开放高地建设如何通过 “资本 - 技能互补” 效应影响企业人力资本结构提供实证经验。第二,制度型开放是中国构建开放型经济新体制的改革方向,研究对外开放经济功能区的文献大部分以考察经济绩效为主,如经济增长 (王爱俭等,2020) 、供应链风险 (刘啟仁等,2024) 、科技创新 (成程等,2024) 、企业出口 (王永进、燕晓娟,2024) 等,较少文献关注对外开放经济功能区所发挥的人才集聚作用。本文探讨了制度型开放重构企业人才要素配置的内在机制,研究发现自贸试验区的制度优势将地理空间转化为创新势能,为宏观开放制度如何赋能微观企业转型升级提供了现实证据。第三,本文将空间断点回归法应用于对自贸试验区的微观影响评估。现有研究普遍将自贸试验区所在城市的所有企业视为受政策影响样本,然而大部分省份的自贸试验区的区域面积仅120平方公里左右,占城市总面积比例很小,且自贸试验区的优惠政策只覆盖区内企业,因此简单地把自贸试验区所在城市的企业都视为受影响样本会产生内生性问题。本文通过选取并绘制20个中国自贸试验区及66个片区的边界地图 ,对中国A股上市公司及其子公司是否受自贸试验区政策影响作出更为精准的判断,有效减少了内生性问题,为全面评估政策效果提供了更可靠的依据。

二、政策梳理和文献综述

(一) 政策梳理

中国自贸试验区建设已历经十年,重点在投资管理、贸易监管、金融开放和监管机制等领域进行制度创新,积累了不少创新成果并构建了相应的政策体系。企业人力资本结构升级与以下两方面制度创新密切相关。一方面,贸易监管方面的制度创新。自贸试验区的 “单一窗口” 制度增加了进出口商品种类数量,更便于企业开展贸易活动。“单一窗口” 制度从以下三个途径提升贸易便利化水平: 一是简化申报流程。通过 “单一窗口” 将通关流程合并办理,提高行政效率,解决了企业重复申报问题。二是联合查验。将海关、检验检疫、边检等监管信息集中到一个平台上,实现信息共享,提高通关效率,增强口岸监管效能。三是一站式办理。企业可以一站式办理业务,并将业务延伸至贸易管理多个环节。此外,自贸试验区实施的无纸化报关、跨区域数据整合流转等措施降低了企业报关成本,提高了货物通关效率,提升了贸易便利化水平。另一方面,金融方面的制度创新。一是自由贸易账户制度。自由贸易账户的用途越来越广,可以提供跨境融资、并购、理财、债券等综合金融服务,还能根据不同需求定制专属方案,账户内的本外币资金也能自由兑换和进出。二是人民币跨境金融服务。自贸试验区的跨境金融服务功能带动了跨境人民币结算金额迅速增长。因此,自贸试验区的金融制度创新拓宽了区内企业的融资渠道。

(二) 文献综述

本文的研究主题与以下两支文献密切相关。第一支文献探究了对外开放经济功能区建设的劳动力水平提升效应。Young&Miyagiwa ( 1987) 研究发现免税区建设能够降低 当 地 的 失 业 率,通过增加中间品进口带动部分就业。Sargent&Matthews(2009) 的研究表明,发展中国家设立出口加工区能够在短时期内提高当地劳动就业水平。吕祥伟、刘秉镰 (2021) 基于中国家庭追踪调查 (CFPS) 分析发现,自贸试验区的设立改善了市场环境,从而推动了当地人力资本投资的增加。第二支文献是关于企业人力资本影响因素的相关研究。已有研究主要聚焦三个方面: 一是探究税收优惠政策、地方人才政策等宏观调控政策对企业人力资本结构的升级效应。刘啟仁、赵灿 (2020) 研究发现固定资产加速折旧税收优惠政策能够显著提高企业对技术人员的需求。孙鲲鹏等 (2021) 研究发现地方人才政策能够提升企业对研发人员的需求,继而改善企业的人力资本结构,促进企业创新。二是研究劳动合同法、社会保险法等法律对企业人力资本结构的影响 (马慧等,2022; 李逸飞,2023) 。三是从数字经济、人工智能等某一特定信息技术的角度探讨数字技术在微观企业的应用所引致的劳动雇佣结构调整 (肖土盛等,2022; 蔡跃洲、陈楠,2019) 。

三、理论分析

(一) 自贸试验区建设促进企业物质资本升级

第一,企业进口中间品数量和固定资产金额提升方面。自贸试验区实施的 “单一窗口” 监管模式能够通过技术手段帮助企业自动采集、比对外部物流信息,有效解决了企业信息获取困难和资源耗费问题,降低了通关成本,从而推动企业积极引入技术含量更高的进口中间品和高质量外资。Goldberg et al.(2010) 研究发现,贸易成本的下降不仅扩大了企业可获得的进口中间品种类与产品范围,同时也提高了进口中间品的可得性和质量。李子联、刘丹 (2021) 研究表明,自贸试验区减少了对贸易的限制性措施,有助于吸引高质量外资的流入。企业在引入国外技术含量较高和质量较好的中间品之后会主动学习吸收并加以运用,并将进口中间品与自身的资源禀赋加以匹配,从而实现物质资本升级 (赵家章 等,2024) 。

第二,企业融资约束缓解方面。自贸试验区建设改善了区内企业的融资生态环境 (王文晓、马凯榕,2024) 。无论是进口中间品还是雇佣高学历人员和技术人员都存在高风险和高不确定性,对企业的融资渠道丰富程度要求较高。外部融资需求得不到满足的企业更容易偏好不利于人力资本结构升级的雇佣策略和经营模式 (李逸飞等,2023) 。自贸试验区通过设立自由贸易账户,在跨境融资中试点本外币一体化的管理模式,放宽了外资银行和外商投资的准入门槛。便利的金融制度吸引了外资进入,企业可充分利用境内外金融机构资本实现跨境融资的自由化,从而缓解企业的融资约束 (王永进、李宁宁,2021) 。铁瑛、刘啟仁 (2018) 认为,企业的融资约束问题与资金链和投资行为直接相关。当外部融资障碍减少的情况下,企业有更充裕的资金改善产品质量,也更有可能加大对高质量生产设备、固定资产和研发等的投资力度,从而促进物质资本升级 (黎绍凯、李露一,2019) 。

综上,自贸试验区建设通过增加区内企业进口中间品数量和固定资产金额及缓解企业融资约束,推动企业实现物质资本升级。

(二) “资本-技能互补” 促进企业人力资本结构升级

根据 “资本-技能互补” 假说,企业新增的物质资本中往往蕴含着先进的技术,这导致生产函数中高技能劳动力的边际产出显著高于低技能劳动力,因此更需要高技能劳动力与先进物质资本相适配,以提高要素生产效率。根据Becker(1964)的人力资本投资理论,企业提升增值能力和创新研发能力的过程本质上是将劳动力从 “通用技能” 转化为 “专用技能” 的过程,这需要持续的教育培训投入,从而扭转中国加工贸易在全球价值链分工体系中被锁定在低端的现状。在企业模仿学习和探索转型的过程中,为了实现与新投资和新技术的融合以及自有产品的质量升级与研发,企业对技术人员和高学历人员的需求明显增加。自贸试验区独特的制度优势为企业提供了优质丰富的人才市场平台,能够及时为企业提供高端人才。综上,自贸试验区内企业在实现物质资本升级后对技术人员和高学历人员的相对需求有所增加,企业通过调整各劳动力要素配置实现人力资本结构升级。

现有大量研究证实了 “资本-技能互补” 假说的存在 ( Krusell et al. ,2000;Duffy et al.,2004; 段巍等,2023) ,即先进的物质资本投资与技术人员拥有的技术水平相匹配。相较于非技术人员,技术人员与先进的机器设备、软件设施等固定资产投资的互补性和适配性更强,只有资本和技能要素相匹配才能充分发挥各要素的生产效率 (刘啟仁、赵灿,2020) 。劳动投入与中间品投入之间存在互补性,当中间品质量提高时,需要技术人员和高学历人员相匹配,否则难以充分发挥中间品的作用。因此,在自贸试验区内企业可以获得更多的进口中间品并通过充足的资金实现物质资本升级后,需要技能含量更高的劳动力与先进的技术相匹配,从而增加了企业对技术人员和高学历人员的需求,提高了技术人员和高学历人员的比例。综上所述,本文提出以下研究假说。

假说 1: 自贸试验区建设能够提高企业的技术人员和高学历人员比例,实现企业的人力资本结构升级。

假说 2: 自贸试验区通过增加区内企业进口中间品数量和固定资产金额以及缓解企业融资约束,推动企业实现物质资本升级。进一步地,在 “资本-技能互补”效应下,企业的人力资本结构得到改善。

四、数据来源和实证策略

(一) 样本选择和数据来源

本文选取2010~2022年中国A股上市公司及其子公司作为研究样本,样本数据来自CSMAR数据库。城市层面数据来自《中国城市统计年鉴》。本文剔除了财务审计数据缺失以及财务状况异常的样本,以确保样本来源的准确性。如上文所述,简单地将自贸试验区所在城市设置为处理组会造成内生性偏误,因此本文首先对自贸试验区边界和中国A股上市公司及其子公司的地理位置进行精准识别。本文从CNRDS数据库获取了中国A股上市公司的注册地址和办公地址坐标,上市公司的15.2 万家控股子公司的位置和注册资本数据来自国泰安、企查查数据库。自贸试验区的边界地理信息则来源于各试验区的总体建设方案及官方网站的公开资料。本文在Goole Earth Pro软件中确认并绘制了20个自贸试验区 (除海南、新疆自贸试验区之外)66个片区的地理空间范围。基于上述两组数据就可以实现对企业与自贸试验区边界地理位置的精确识别。从空间面积上看,由于自贸试验区区域面积占比不高,中国A股上市公司母公司本身位于自贸试验区内的情况较少,如果仅以母公司是否位于自贸试验区内作为判断某企业是否能够享受自贸试验区建设制度红利的标准会存在较强的内生性,原因在于很多上市公司的母公司并不位于自贸试验区内,但是其子公司位于自贸试验区内,因而也能够享受自贸试验区建设带来的政策效应。因此,本文将中国A股上市公司所有子公司也纳入分析中,以规避分组不当带来的内生性问题。若某自贸试验区设立时,中国A股上市公司的母公司或子公司已经位于自贸试验区内,则该上市公司会受到自贸试验区建设的政策冲击。若上市公司的母公司不位于自贸试验区内,且在自贸试验区设立后才在自贸试验区内成立子公司的,则该上市公司从区内子公司的成立年份开始才受到自贸试验区政策的影响。为确保政策影响时间的准确性,本文特别将自贸试验区内各上市公司母公司及子公司的成立时间与对应自贸试验区的设立时间进行了匹配比较,以确定上市公司受到政策影响的起始年份。

由于单个自贸试验区的区域面积大都不超过120平方公里,断点右侧企业距离自贸试验区的最短距离不超过10公里,因此基于断点两侧样本数量的平衡性,本文选取了距离自贸试验区边界10公里以内的中国A股上市公司及其子公司作为研究样本。

(二) 实证策略

为考察自贸试验区设立后区内外主体的差异,借鉴Lee&Lemieux(2010)、Jiaetal.(2021)、王明益等(2023)的做法,本文采用空间断点回归法进行检验:

![]()

本文的被解释变量为企业人力资本结构。参考刘孟鑫等 (2023 ) 、李逸飞(2023) ,企业人力资本结构的度量方法包括以下两种: 一是企业技术人员数量占企业员工总量的比值 (Proportion of technical personnel,Ptp) ,二是企业博士和硕士学历人员数量占企业员工总量的比值 ( Proportion of highly educated personnel,Phep) 。本文分别对以上两种指标进行检验。

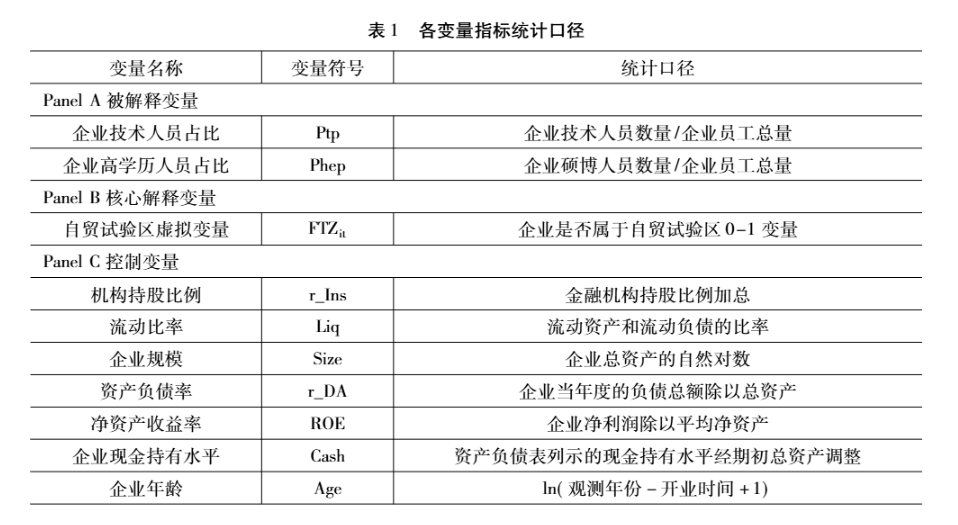

参考 Jia et al. (2021) 的方法,本文将各自贸试验区的边界作为空间断点,将企业与自贸试验区边界的最短距离作为驱动变量,采用空间断点回归法进行检验。企业是否位于自贸试验区的虚拟变量FTZ it 为本 文的核心解释变量。参考成程等(2024) 的做法,处理组包括样本期内母公司或子公司位于自贸试验区内的中国 A股上市公司,对照组则包括母公司和子公司均不位于区内的中国 A 股上市公司。根据Jia et al. ( 2021) ,本文使用 f ( loni ,lati ) 来控制企业位置的二维多项式,以吸收边界附近的平滑趋势。此外,加入年份固定效应和企业固定效应以控制个体、年份特征,并将标准误聚类到企业层面。本文在估计模型中加入了一系列影响企业人力资本结构的控制变量。参考现有文献,本文选取的控制变量包括: 机构持股比例(r_Ins) 、流动比率( Liq) 、企业规模(Size) 、资产负债 率(r _ DA) 、净资产收益率(ROE) 、企业现金持有水平( Cash) 和企业年龄(Age) ,详见表1。

(三) 描述性统计

表 2 展示了本文所有主要变量经过缩尾处理之后的描述性统计情况。本文的研究样本共包含2330家中国A股上市公司,约占全部中国 A 股上市公司的40% 。参考成程等(2024) 的做法,将中国A股上市公司的所有子公司也纳入样本中,以规避分组不当带来的内生性问题。其他变量的平均值、标准差、最值和样本数均在表2中展示,变量分布均与已有文献相似,表明本文的样本具有典型性和代表性。

五、实证结果

(一) 基准断点回归估计结果

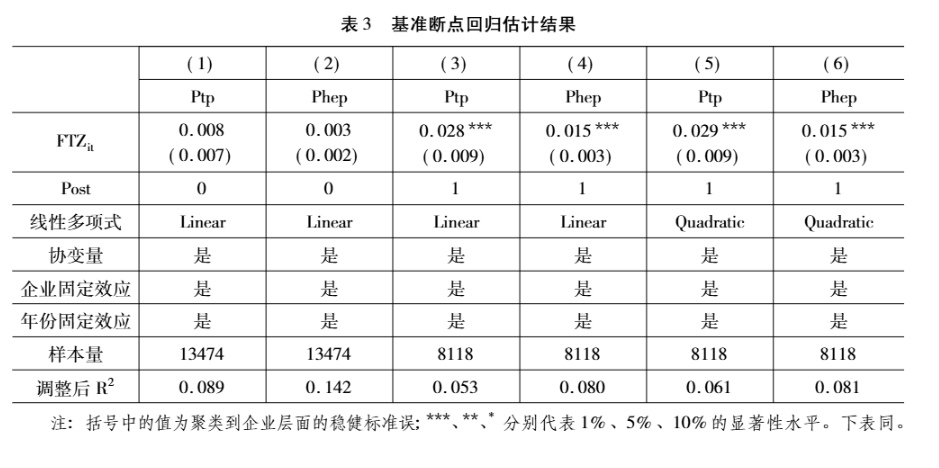

表3报告了本文基准断点回归的估计结果。参考王明益等 (2023) 的做法,将样本划分为自贸试验区设立之前的企业与自贸试验区设立之后的企业两组进行检验,原因在于只有检验自贸试验区设立之后边界内外的差异才能体现出政策的效应,而比较自贸试验区设立之前的样本可作为政策的稳健性检验,验证在自贸试验区设立之前边界内外不存在显著差异。

表3列 (1) ~ (2) 分别对应自贸试验区设立之前边界内外企业技术人员占比及高学历人员占比的差异。可以发现,FTZ it 的系数均不显著,说明在自贸试验区设立之前边界两侧企业的人力资本结构不存在显著差异 。此外,本文参考Jia et al. (2021) ,采用不同维度的线性多项式检验政策实施效果,列 (3) ~ (4) 报告了线性多项式的估计结果,列 (5) ~ (6) 报告了二次多项式的估计结果。列 (3) ~ (4) 结果表明,在控制了企业特征和固定效应之后,相较于非自贸试验区企业,自贸试验区企业的技术人员占比和高学历人员占比均显著提高。列 (5) ~ (6) 结果表明,在加入二次多项式后,相 较于非自贸试验区企业,自贸试验区企业 的技术人员占比提 高 了0.029,高学历人员占比提高了 0.015,二者均在1%的水平下显著。该结果印证了自贸试验区具有空间上的人力资本结构升级效应,假说1得证。从列 (3) ~ (4) 估计系数上看,技术人员占比的估计系数为 0.028,占总体均值的12. 2% ,高学历人员占比的估计系数为 0.015,占总体均值的 35.7% ,即自贸试验区建设对企业高学历人员占比的促进作用更强。原因在于: 第一,量纲不同。样本中技术人员占比均值为 0. 238,高学历人员占比为 0. 042,二者之间存在初始值的规模差异,相较于技术人员,自贸试验区建设对企业高学历人员占比的提升效应更大。第二,政策支持力度不同。自贸试验区配套出台了多项直接面向高学历人员的人才引进政策,加大了对创新创业平台建设的支持力度,鼓励企业与高校共建产学研平台以及博士参与重大项目研发等。

(二) 稳健性检验

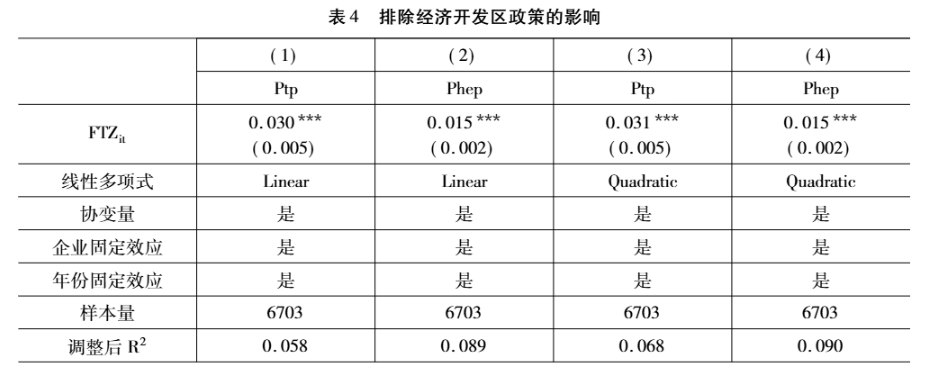

1.排除经济开发区政策的影响。已有研究表明,经济开发区的设立对辖区内企业成长存在异质性政策效应 (李贲、吴利华,2018) ,影响了辖区内企业的并购行为与并购绩效 (蔡庆丰、陈熠辉,2020) 。在本研究中,部分企业可能同时受到自贸试验区和经济开发区政策的影响。为了排除自贸试验区政策的作用来源于经济开发区政策的替代性解释,本文参考蔡庆丰、陈熠辉 (2020) 的做法,对中国 A 股上市公司母公司和子公司与经济开发区的地理距离进行识别,将明确位于经济开发区的样本确定为经济开发区政策的处理组,并在实证中予以排除,重新进行检验。结果如表 4 所示,在排除受经济开发区政策影响的样本之后,列 (1) ~ (4) 的系数仍显著,并与基准断点回归估计结果差异较小,表明自贸试验区建设对区内企业人力资本结构的正向影响依然显著,因此可以排除自贸试验区政策的作用来源于经济开发区政策这一替代性解释。

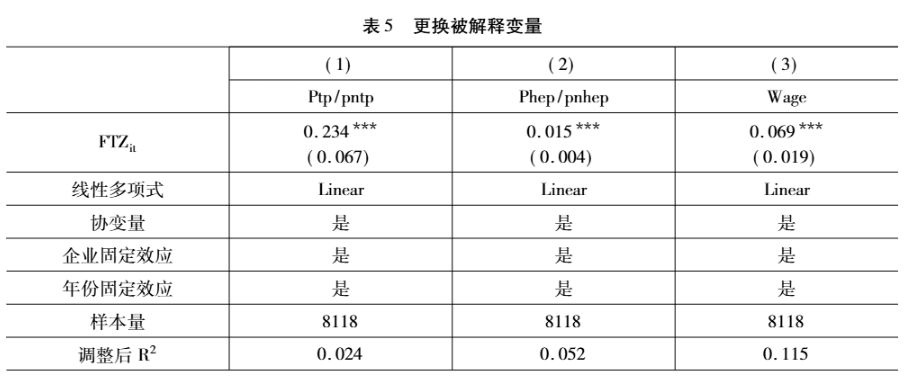

2.更换被解释变量。本文参考刘孟鑫等(2023) 的做法,选取技术人员与非技术人员相对占比 (企业技术人员数量/非技术人员数量) (Ptp / pntp) 以及高学历人员与非高学历人员相对占比 (企业高学历人员数量 / 非高学历人员数量) (Phep /pnhep) 作为企业人力资本结构的替代指标,选取企业员工平均薪酬作为企业人力资本水平的衡量指标进行检验。结果如表 5 列 (1) ~ (2) 所示,在更换被解释变量后,FTZ it 的系数分别为 0.234、0.015,说明自贸试验区建设使企业技术人员相对占比提高了0.234,企业高学历人员相对占比提高了 0.015,基准断点回归得到的结论仍成立。进一步地,相较于基准断点回归估计系数,自贸试验区建设对企业技术人员相对占比有明显提升作用,而对高学历人员相对占比则没有显著提升作用。这意味着自贸试验区企业对非技术人员的需求有所降低,而对非高学历人员的需求则没有显著变化。列 (3) 结果显示,FTZ it的系数为 0.069,即自贸试验区建设使企业的人均薪酬提高了 6.9% ,表明自贸试验区建设对人力资本既有结构效应,又有水平效应,推动了企业人力资本水平的提升。

六、机制分析

(一) 自贸试验区建设的物质资本升级效应

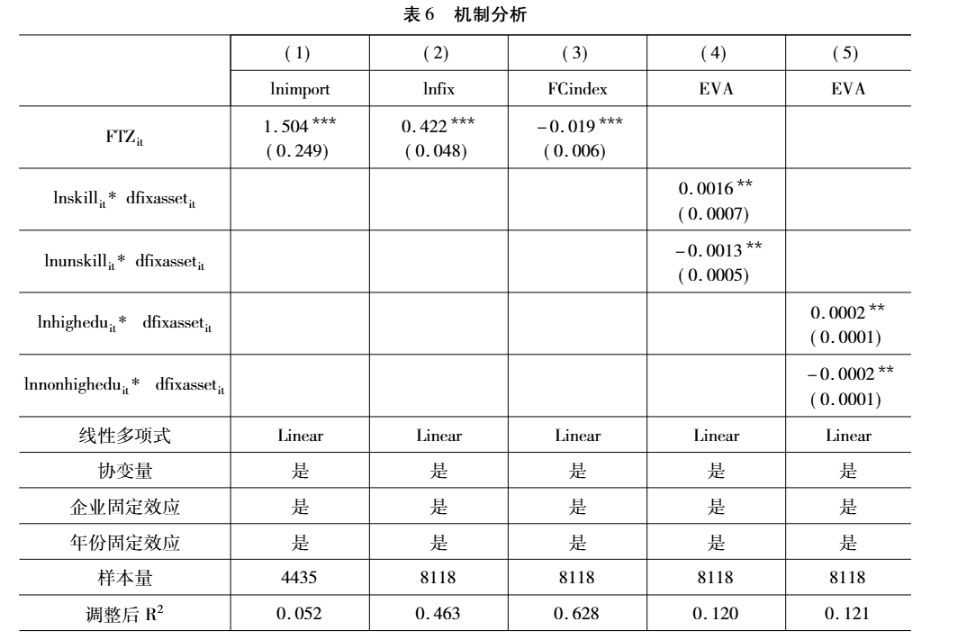

第一,企业进口中间品数量和固定资产金额提升方面。本文分别选取进口中间品数量和固定资产金额用于衡量企业的物质资本增量和存量,其中,进口中间品数量可以用于衡量企业物质资本增量,固定资产金额可以用于衡量企业物质资本存量。若在自贸试验区设立之后,企业的进口中间品数量和固定资产金额有显著增加,则可证明自贸试验区建设对企业的物质资本存在升级效应。参考许家云等 (2017) 的做法,本文使用联合国BEC的分类方法来识别企业的进口中间品,进口中间品数据来自中国海关数据库。本文将所有进口中间品与中国 A 股上市公司数据进行匹配,再将所有进口中间品金额按企业进行加总。机制分析部分同样使用空间断点回归法进行检验。结果如表6列 (1) 所示,自贸试验区企业的进口中间品数量是非自贸试验区企业的 1.504 倍。由此可见,自贸试验区建设有助于增加企业进口中间品数量,即有助于提升企业的物质资本增量。此外,本文使用企业固定资产金额的自然对数来衡量企业物质资本存量。结果如列 (2) 所示,自贸试验区企业的固定资产金额高出非自贸试验区企业 42. 2% 。由此可见,自贸试验区建设有助于增加企业的固定资产金额,即有助于提升企业的物质资本存量。综上所述,自贸试验区建设通过增加进口中间品数量和固定资产金额,推动企业实现物质资本升级。以上结果部分验证了假说2。

第二,企业融资约束缓解方面。自贸试验区的金融制度影响了区内的融资环境,通过设立自由贸易账户、在跨境融资中试点本外币一体化的管理模式、放宽外资银行和外商投资的准入门槛吸引了外资进入,企业可充分利用境内外金融机构资本实现跨境融资的自由化,缓解了企业的融资约束。参考顾雷雷等 (2020) 的做法,本文使用FC指数来衡量企业的融资约束。若自贸试验区企业的FC指数显著低于非自贸试验区企业,则说明自贸试验区建设具有融资效应,显著缓解了企业的融资约束。结果如表6列 (3) 所示,自贸试验区企业的FC指数比非自贸试验区企业的FC 指数低1.9% 。在融资约束得到缓解后,企业有更大的动力加大对生产设备、厂房的投资,从而促进物质资本升级。综上所述,自贸试验区建设通过缓解企业融资约束,推动企业实现物质资本升级。以上结果部分验证了假说 2。

(二) 企业的 “资本-技能互补” 效应

本文参考刘啟仁、赵灿 (2020) 的做法,采用式 (2) 识别企业的 “资本-技能互补” 效应。

其中,被解释变量EVA it 为企业增加值 ; lnk it 为企业固定资产金额的自然对数;lnskill it 为企业技术人员数量的自然对数; lnunskill it为企业非技术人员数量的自然对数; lnskill it×dfixasset it为企业技术人员数量的自然对数与企业新增固定资产金额的交互项; lnunskill it × dfixasset it 为企业非技术人员数量的自然对数与企业新增固定资产金额的交互项; I / K it 为资本标准化之后的企业新增固定资产金额; X it 为与基准断点回归一致的协变量; μi 、λt 分别表示企业固定效应、年份固定效应。根据本文的理论假设,若企业新增固定资产与技术人员的互补性比较大,说明企业新增固定资产有助于提升技术人员对产出的贡献度,则预期γ4显著为正。若企业新增固定资产与非技术人员存在替代关系,则预期γ5 显著为负。表6列 (4) 报告了企业新增固定资产与技术人员互补性的检验结果,lnskill it ×dfixasset it 估计系数γ4 显著为正,系数为0.0016; lnunskill it× dfixasset it估计系数 γ5 显著为负,系数为 - 0.0013。该结果表明企业新增固定资产有助于提升技术人员对产出的贡献度,但降低了非技术人员对产出的贡献度,这意味着企业新增固定资产与技术人员之间存在互补性,而与非技术人员存在替代关系。为了保证本部分结果的稳健性,本文使用企业高学历人员数量的自然对数 lnhighedu it 替代式 ( 2) 中的lnskill it ,使用企业非高学历人员数量的自然对数 lnnonhighedu it 替代式 (2) 中的 lnunskill it,再次进行检验。结果显示,估计系数 γ4显著为正,系数为0.0002; 估计系数 γ5 显著为负,系数为 -0.002。该结果表明企业新增固定资产有助于提升高学历人员对产出的贡献,但降低了非高学历人员对产出的贡献,这意味着企业新增固定资产与高学历人员之间存在互补性,而与非高学历人员存在替代关系。综上所述,在 “资本-技能互补” 效应下,企业的人力资本结构得到改善。以上结果部分验证了假说2。

七、异质性分析

(一) 要素禀赋

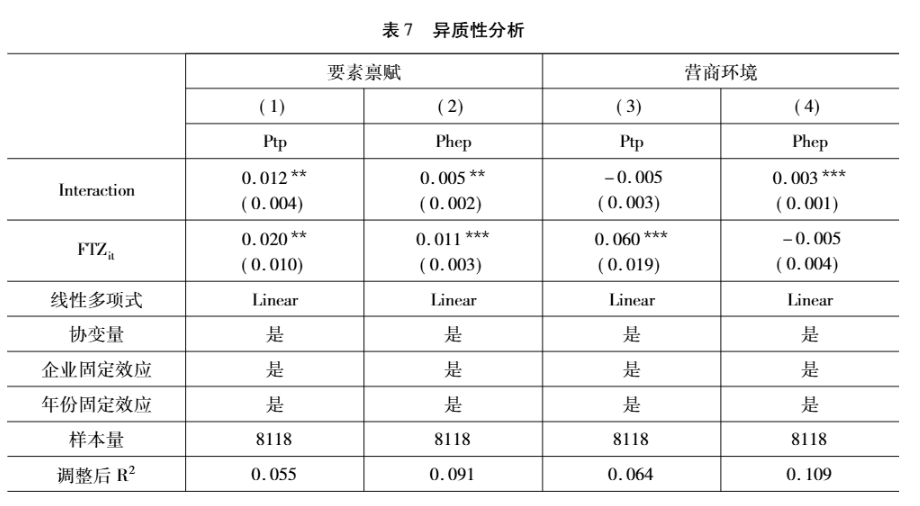

机制分析部分证明了自贸试验区政策通过 “资本-技能互补” 效应增加了企业对技术人员和高学历人员的需求,进而优化了企业的人力资本结构。基于这一逻辑,自贸试验区建设的企业人力资本结构升级效应理应在高资本密集度企业中更显著,因此,本文采用企业固定资产金额 ( 每百万元) 与员工人数之比来刻画企业资本密集度,随后与 FTZ it 进行交互。表 7 列 (1) ~ (2) 是基于企业资本密集度进行交互后的异质性检验结果,分别对应企业技术人员占比和高学历人员占比的估计结果。可以发现,自贸试验区建设对企业技术人员占比和高学历人员占比的影响系数显著为正。上述结果表明,相较于低资本密集度企业,自贸试验区建设对高资本密集度企业的技术人员占比和高学历人员占比的提升作用更大,说明自贸试验区建设可以优化地区的要素配置效率,促进企业的人力资本结构升级。究其原因可能是自贸试验区建设能够促进企业增加进口中间品数量和固定资产金额,实现物质资本升级,进而提升了企业对技术人员和高学历人员的需求,推动人力资本结构的优化。

( 二) 营商环境

为量化城市营商环境的变化,本文参考王小鲁等 (2019) 的研究思路,从政府效率、金融发展和法治环境三个维度构建城市层面的营商环境指标。表7列 (3) ~(4) 分别对应企业技术人员占比和高学历人员占比,并基于城市层面营商环境情况进行异质性分析。结果显示,自贸试验区建设对技术人员占比和高学历人员占比影响的交互项系数分别为 - 0.005 和 0.003,前者不显著,后者在1%的水平下显著。上述结果表明,企业所处的营商环境越好,自贸试验区建设对其高学历人员占比的促进作用越强,而对其技术人员占比不存在显著影响。因此,自贸试验区建设对营商环境较好地区企业的人力资本结构优化作用要明显大于对营商环境较差地区企业的人力资本结构优化作用。这表明自贸试验区所构建和优化的正式制度需要与良好的地方营商环境相匹配,才能激发企业的自主选择动力。

八、主要结论和政策启示

本文考察了自贸试验区这一制度型开放政策对企业人力资本结构的升级效应。研究发现,自贸试验区建设显著优化了区内企业的人力资本结构。机制分析表明,自贸试验区通过增加进口中间品数量和固定资产金额以及缓解企业融资约束,推动企业实现物质资本升级; 在 “资本- 技能互补” 效应下,企业的人力资本结构得到改善。异质性分析发现,自贸试验区建设对要素禀赋较高、营商环境较好地区企业的人力资本结构升级效应更大。基于此,本文提出以下政策启示。

第一,构建数字化贸易监管体系,实施技术导向型关税政策。根据本文研究结论,自贸试验区的贸易便利化制度有助于增加企业进口中间品数量和固定资产金额,以供给质量提高促进人力资本结构升级。因此,一方面,可进一步推行基于区块链技术的集成化 “单一窗口” 平台,实现海关、税务、外汇管理等部门的全流程数据共享; 另一方面,应进一步加大对进口中间品的关税豁免力度,为先进高端要素的引入提供良好的环境和渠道,如对符合技术导向型、知识密集型等标准的进口中间品实施阶梯式关税减免。第二,构建多层次跨境融资通道,深化要素市场制度互补性改革。本文研究发现,自贸试验区的金融创新制度缓解了企业融资约束,有利于提升要素的配置效率,且先进人力资本与物质资本存在显著的互补效应。因此,一方面,可允许自贸试验区企业发行结构性离岸债券,享受增值税即征即退优惠,在自贸试验区内构建数字人民币跨境结算优先通道; 另一方面,可构建高质量的要素供给制度,在自贸试验区形成劳动者、劳动资料、劳动对象及其优化组合的跃升,如出台人力资本适配补贴计划,对企业设备投资实施专项培训补贴等。第三,建立要素禀赋补偿机制,实施营商环境梯度优化。根据本文研究结论,自贸试验区建设对要素禀赋较低和营商环境较差地区企业的人力资本结构升级效应较弱。因此,一方面,可以设立自贸试验区要素补偿基金,按区域禀赋缺口指数动态分配资源,为人力资本密集度较低的地区提供技能培训专项补贴,对人力资本密集度低于阈值的地区实施设备投资税收抵免; 另一方面,对行政效率排名靠后的地区实施行政审批标准化流程,引入营商环境改善期权合约,进行政企数据协同治理,在营商环境较差地区建立跨部门数据共享平台。

( 通信作者 毛艳华电子邮箱: mnsmyh@ mail.sysu.edu. cn)

(作者简介:钟夏洋,中山大学港澳珠江三角洲研究中心博士研究生;毛艳华,中山大学区域开放与合作研究院院长、中山大学港澳珠江三角洲研究中心教授,博士研究生导师;赵琦,厦门大学经济学院博士研究生)

基金项目:国家社会科学基金重大 项目 ( 18ZDA041 ) ; 国 家 社 会 科学 基 金 “一带 一路” 建设研究专项项目( 19VDL010) ; 国家自然科学基金重点项目 ( U1601218)

论文链接:制度型开放与企业人力资本结构升级——基于自贸试验区建设的证据 - 中国知网

来源:国际经贸探索

编辑:陈倩怡

审核发布:毛艳华